Valérie Garnier, votre amour du basket vient de votre père qui était entraîneur-joueur à Jallais. Suivre ses traces était une évidence ?

Le basket a toujours fait partie de ma vie et tout s’est fait le plus naturellement possible. Toute petite, je suivais mon père sur les parquets. Il entraînait et était également joueur. On passait le week-end dans les salles de basket.

J’ai commencé à jouer quand j’avais 5 ans et demi dans mon village de Jallais. De tout temps, le basket a été une évidence pour moi. Je n’ai jamais envisagé faire autre chose, j’étais bien avec mon ballon de basket.

Qu’est-ce qui fait que vous ayez accroché si vite et si fort ?

Je ne sais pas d’où c’est venu. J’ai dû avoir, à un moment, un ballon dans les mains et y trouver du plaisir. Je pense surtout que ce qui m’a plu, c’est le jeu en lui-même, la compétition aussi, le fait d’avoir une opposition, de maîtriser le ballon.

Toute jeune, chez moi, je cherchais toujours un panier et quelque chose qui puisse ressembler à un ballon de basket parce que je n’avais pas le droit au ballon dans la maison.

Par la suite, dès que j’avais un moment à moi, je me faufilais dans la salle de basket qui se trouvait à 300-400 mètres de chez moi et j’y retrouvais des amis pour faire des 3/3.

Le basket c’était les mercredis après-midi, les samedis après-midi et les dimanches avec mon père.

Votre histoire avec le basket va rapidement devenir une histoire sérieuse. En 1983, vous rejoignez Mirande. C’est Alain Jardel qui est à l’origine de votre arrivée. Il est le fondateur du club et il vous a repérée lorsque vous évoluiez chez les cadettes. Il va devenir une figure centrale dans votre parcours. Est-ce que vous pensez que, sans lui, votre carrière aurait été aussi riche ?

Je ne sais pas si cette histoire aurait pu avoir lieu sans lui, mais je pense, malgré tout, que mon parcours aurait été imprégné par le basket. La perspective de pouvoir faire mon métier au plus haut niveau, c’était ce que je voulais faire et j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un père qui m’a dit : « Quel que soit ton choix, je te suis ».

Quoi qu’il en soit, Alain a été déterminant dans ma carrière de joueuse et d’entraîneur. Il m’a remarquée lors d’une demi-finale qui opposait Pays de la Loire, où j’évoluais, à Midi-Pyrénées dont il s’occupait.

J’avais 15 ans et j’ai marqué plus de quarante points contre son équipe. L’année suivante, j’ai joué à Nantes, qui était en Nationale 2, et j’ai été confrontée à Mirande, son club.

À la fin de l’année, il est venu dans mon village avec le président du club et il m’a expliqué le projet qu’il avait pour moi. J’ai signé et je suis partie jouer à presque six-cents kilomètres de chez moi.

Mirande, 1988 : « Valérie, c’est l’enfant de la balle, très attachante, avec une forte personnalité et qui apporte la fantaisie dont nous avions besoin dans l’équipe », confie son entraîneur Alain Jardel (reportage réalisé par l’agence Tribulations).

Cette aventure avec Mirande va durer huit ans et vous offrir, par trois fois, le titre de championne de France en 1988, 1989 et 1990…

Je suis arrivée en août 1983 à Mirande, mais les deux premières années ont été très difficiles. Je me suis blessée au genou dès le premier match de Championnat, ce qui m’a valu deux ans sans mettre les pieds sur un terrain, de 18 à 20 ans.

Après ma blessure, j’ai été opérée, mais l’opération ne s’est pas bien déroulée. Six mois plus tard, le chirurgien me disait que je ne pourrais plus faire de sport de ma vie.

Alain Jardel a alors pris contact avec une ancienne joueuse qui venait de se faire opérer à Saint-Etienne. Je suis partie là-bas me faire de nouveau opérer, j’ai fait cinq mois de rééducation et je suis revenue deux ans après ma blessure.

La situation est difficile. Vous touchez du doigt votre rêve et il y a cette blessure. Où avez-vous trouvé les ressources pour ne pas laisser tomber ?

Je pense que ma passion était plus forte que tout. J’ai également eu la chance d’être dans un club comme Mirande avec un entraîneur qui a toujours cru en moi et qui a toujours cru que j’allais revenir.

Alain est un personnage incontournable de ma carrière de joueuse et d’entraîneur et aussi de ma vie car il en fait toujours partie aujourd’hui.

Ces trois titres de championne de France, et notamment le premier, vous les avez vécu comment ? Comme une revanche ?

C’était une forme de résilience même si je n’ai jamais vraiment douté. Je suivais mon bonhomme de chemin en faisant tout pour revenir. J’ai toujours accepté de faire les efforts nécessaires pour permettre mon retour. Il était hors de question pour moi de lâcher.

Il y a quand même eu un an très difficile car je voyais bien que, six mois après les opérations, je ne marchais toujours pas normalement. Mais la seconde opération a été de nouveau un espoir et j’ai eu confiance en cet espoir.

Parallèlement à votre carrière de joueuse, l’équipe de France vous appelle. En tout, vous allez porter soixante-et-une fois le maillot bleu. Vous vous souvenez de ce que ça représentait pour vous ?

Jusqu’à aujourd’hui, j’ai réalisé tous les rêves que j’avais dans la vie. Quand j’étais enfant, je rêvais de jouer au plus haut niveau, après je rêvais d’intégrer l’équipe de France. Par la suite, il y a eu l’entraînement et l’entraînement au haut niveau.

Ce que je ne savais pas, c’est qu’un jour je serai entraîneur de cette équipe de France durant huit campagnes !

Ce passage sur le banc, il commence en 1995 lorsque vous vous engagez avec Carqueiranne. Entraîner, c’était un projet de longue date pour vous ?

Quand je suis partie de Mirande après huit saisons, je n’ai pas retrouvé le niveau que j’avais dans ce club. Je n’ai pas retrouvé non plus la connexion et le partage que j’avais avec Alain Jardel.

Mirande, il faut se remettre dans le contexte, c’était un village de cinq mille habitants qui rencontrait régulièrement Moscou, Leningrad (…) en Coupe d’Europe des clubs champions – aujourd’hui l’Euroligue –. Les plus grands clubs européens venaient dans ce petit village du Gers.

Quoi qu’il en soit, le fait de prendre un club en 1995 n’est pas arrivé par hasard. À 30 ans, j’ai décidé d’arrêter ma carrière de joueuse de haut niveau parce que je ne trouvais plus mon compte dans ce que je faisais, mais j’avais déjà tous les diplômes nécessaires pour entraîner au plus haut niveau.

C’est Alain qui m’avait incitée à les passer, je pense qu’il avait repéré très tôt l’entraîneur que je pouvais être.

Comment s’est faite la transition ?

Tout doucement. J’ai arrêté ma carrière de haut niveau à 30 ans et ma carrière de joueuse à 33 ans. À Carqueiranne, j’étais à la fois joueuse et entraîneur. Le passage sur le banc a été facile.

Moi, j’ai besoin d’entreprendre et je suis compétitrice, que ce soit en tant que joueuse ou entraîneur. Tout au long de mon parcours, à chaque fois que quelque chose s’est arrêté, il y a toujours eu une opportunité qui s’est présentée derrière.

Après Carqueiranne, vous allez entraîner Lattes-Montpellier, Le Temple-sur-Lot et Toulouse Métropole Basket…

Oui, par la suite j’ai eu l’opportunité de partir en Ligue professionnelle, toujours par l’intermédiaire et l’aide d’Alain Jardel.

Il avait été contacté par Montpellier pour savoir s’il connaissait des entraîneurs et il a donné mon nom. Alain est là à tous les tournants de ma vie.

Et puis, il va y avoir Bourges, club mythique, en 2011…

Pour Bourges, ça s’est passé un 1er avril. Je ne sais pas par quel miracle mais j’avais le numéro de Pierre Fosset, le président du club, dans mon téléphone et j’ai vu son nom s’afficher.

J’entraînais à Toulouse, le plus petit budget du Championnat et la moins bonne place, et il est venu me chercher pour m’occuper de ce qui était, à l’époque, le plus grand club français.

J’y ai passé six saisons et on a décroché des titres de championnes de France, une Coupe de France, l’EuroCoupe, il y a eu aussi le Final 4… Tout ce dont on peut rêver lorsque l’on est entraîneur.

Encore une fois, c’est la confiance d’un homme qui m’a menée là. Un an après, c’est un autre homme, Jean-Pierre Suitat, président de la FFBB, qui m’a nommée à la tête de l’équipe de France.

Ma vie a été marquée par ces rencontres et ces opportunités.

Il y aura aussi une expérience à l’étranger puisqu’en 2018 vous rejoignez la Turquie et le club de Fenerbahçe avec lequel vous allez décrocher deux titres et une coupe…

C’était une période compliquée. À la fin de ma dernière année à Bourges, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. Il fallait que je me fasse opérer, mais il était difficile de trouver une date entre les playoffs de Bourges et le planning de l’équipe de France que je coachais aussi.

Après la campagne de l’équipe de France, tout s’est arrêté d’un coup et j’ai eu besoin de six mois de repos avant de me remettre sur le marché. Un soir de mars, Fenerbahçe m’a appelée. Mon agent m’a dit : « Réponse demain ».

J’ai demandé deux jours, le temps de faire les papiers, mes bagages et d’aller chercher mes médicaments et, le mercredi suivant, j’étais à Istanbul. Dans un premier temps, je suis partie seule puis on m’a rejoint. Je me disais : « Mais où est-ce que tu vas ? ».

Ce départ, c’était aussi une forme de résilience. Quand vous êtes malade, on pense souvent que les gens ne vont plus vous voir de la même façon mais ce n’est pas vrai.

Cette expérience en Turquie m’a relancée et cette sortie de ma zone de confort a été formidable. Ça reste un grand souvenir et ça me donne envie de retourner dans des contrées étrangères.

J’ai compris récemment que cette maladie n’était pas une faiblesse mais une force. Il y a toujours quelque chose qui arrive derrière et j’espère que ça va continuer.

Vous avez découvert une autre vision du basket en Turquie ?

J’ai découvert d’autres fonctionnements. Dans mon équipe, j’ai eu des Américaines de très haut niveau, les meilleures Turques, les meilleures Italiennes, la meilleure Biélorusse…

Tout ce panache de cultures m’a permis de voir que l’on pouvait faire les choses différemment, qu’il n’y avait pas que notre savoir-faire français.

Je souhaite à tout le monde, quelque soit son métier, d’aller voir ailleurs comment ça se passe. Je pense que ça fait évoluer dans son domaine.

Vous regrettez de n’avoir pas pu le faire lorsque vous étiez joueuse ?

Ça ne se faisait pas beaucoup à l’époque et puis, j’étais une bonne joueuse de championnat français quand j’étais sous la houlette d’Alain mais je ne sais pas si des clubs étrangers seraient venus me chercher.

En tant qu’entraîneur, en revanche, je comprends que les joueuses aient envie d’aller voir ce qui se passe ailleurs. C’est formateur. Moi, ça m’a vraiment beaucoup apporté et à tous les niveaux.

Vous évoquiez l’équipe de France. Votre parcours en bleu, en qualité d’entraîneur, va se faire en trois temps. De 2004 à 2006, vous êtes l’assistante d’Alain Jardel. Vous retrouvez les Bleues en 2012 aux côtés de Pierre Vincent, cette fois. En 2013, c’est le grand saut, vous êtes nommée sélectionneuse de l’équipe de France. Vous vous attendiez à occuper ce poste ou vous doutiez encore quand on vous l’a proposé ?

On s’y attend sans s’y attendre, on espère surtout, parce que c’est un rêve d’entraîner l’équipe nationale. Moi, j’ai eu la chance de faire huit campagnes pleines et quand c’est arrivé, je vous mentirais si je vous disais que j’ai réfléchi avant d’accepter.

Devenir sélectionneur, c’est avant tout une responsabilité et une mission et je l’ai toujours vu de cette façon.

J’ai toujours considéré que l’équipe de France n’appartenait à personne et que j’avais une responsabilité double : celle d’être performante dans l’immédiateté et celle de préparer l’avenir en intégrant des jeunes pour que l’équipe perdure et se maintienne à un très haut niveau de performance de manière constante. On ne peut pas le voir d’une autre façon.

Vous étiez alors, et vous êtes toujours, la troisième femme seulement après Georgette Coste-Venitien et Jacqueline Delachet a avoir été nommée sélectionneuse de l’équipe de France féminine depuis sa création en 1938, ce qui fait peu…

Lorsque j’évoluais à Bourges, je suis longtemps restée la seule femme en Ligue féminine. Quand je suis arrivée au Fenerbahçe, c’était la première fois qu’ils acceptaient une femme à la tête de l’équipe.

Cette situation, elle est récurrente pour moi, mais il est difficile de m’en plaindre parce que ce sont des hommes qui m’ont fait confiance pour me placer à ces postes.

Il faudrait voir avec les présidents – même si, encore une fois, je suis très mal placée pour en parler – pour savoir pourquoi il y a un peu moins de confiance à destination des femmes, mais je pense que c’est le côté latin.

On voit la même chose en Espagne, en Italie, alors que c’est totalement différent dans les pays nordiques, aux Etats-Unis ou au Canada par exemple.

Il y a une deuxième raison également qui, selon moi, explique cette situation, c’est qu’il y a moins de femmes qui ont envie de faire ce métier, un métier qui laisse peu de place à une vie de famille avec des enfants.

Je pense qu’il faut être animé d’une certaine passion pour ce métier. Quoi qu’il en soit, moi, j’ai toujours prôné la compétence et pour moi, la compétence na pas de sexe.

De cette épopée en Bleu, vous allez ramener pas moins de quatre médailles d’argent européennes (2015, 2017, 2019 et 2021) et une médaille de bronze olympique à Tokyo. Au total, vous avez remporté presque 76 % des rencontres que vous avez coachées avec un ratio de 101 victoires pour 32 défaites. Vous en gardez quoi de ces quasi neuf années à la tête de l’équipe de France ?

Mon histoire se termine de la meilleure des façons, avec une médaille olympique. C’est le rêve de tout coach. Ces années ont évidemment été marquées par les temps forts que sont les finales de l’Euro.

Des finales, il y en a eu quatre, quatre perdues. Mon plus grand regret est de ne pas avoir pu ramener un titre de championnes d’Europe à ma Fédération, mais il y a eu d’autres moments forts, comme les qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio ou celles de Tokyo, en février 2020, avec un match exceptionnel contre l’Australie à Bourges dans une ambiance de folie.

Ces moments, ce sont des moments forts dans la vie d’un entraîneur.

Malgré ce parcours extraordinaire, l’aventure a pris fin après les Jeux Olympiques de Tokyo. Vous n’avez pas été reconduite par la Fédération. Vous vous attendiez à ce dénouement ?

Je vais être franche avec vous, quand je suis rentrée chez moi le 10 août, on m’a dit qu’il y aurait un debrief le 1er septembre. Moi, je n’étais plus en contrat à partir du 31 août et je n’ai pas su, pendant trois semaines, sur quel pied danser. Je me suis fait tous les scenarios possibles, de « Ça va continuer » à « Ça ne va pas continuer ». Le 3 septembre, le verdict est tombé.

Au fur et à mesure du temps qui passe, on envisage cette issue mais, quand elle intervient, c’est quand même une déception, une d’autant plus grande qu’il y avait une mission formidable à venir : préparer l’équipe pour Paris 2024.

Les Jeux, j’ai eu la chance d’en faire trois, Londres en tant qu’assistante de Pierre Vincent, Rio et Tokyo. Je suis chanceuse, nantie, mais on n’est jamais rassasiée, on veut toujours plus.

Je suis toujours partie du principe que les choses n’arrivent pas par hasard et que l’on verrait ce que ça donne par la suite.

L’avenir, vous l’envisagez comment ?

Aujourd’hui, ça fait vingt-cinq jours que je ne suis plus entraîneur de l’équipe de France féminine, j’attends la prochaine opportunité.

Tant que je ressentirai l’envie de faire ce métier, je continuerai. Tant que je serai animée par la passion et le plaisir, je continuerai.

Ce métier, comme beaucoup d’autres, est un chemin de vie : tous les jours, je me lève et j’apprends quelque chose et c’est ça qui m’intéresse.

Si, après avoir fait le tour de mes réflexions, je prends une autre voie, c’est que je serai prête à accepter de passer à autre chose.

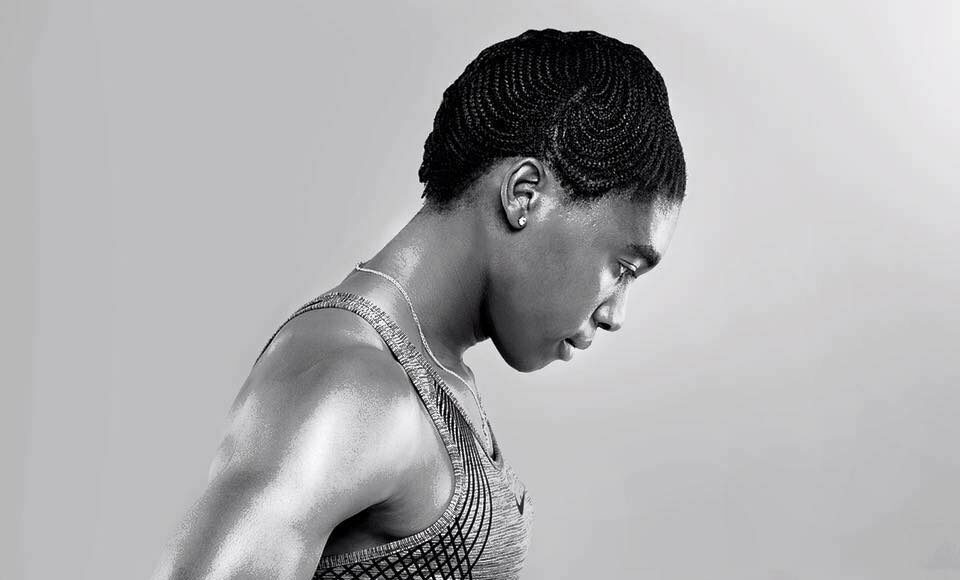

Ouverture ©Bacot/FFBB

D'autres épisodes de "Basketball : ces stars des parquets"