L’hiver, je boulotte grave… faut que je m’entraîne plus, non ?

Les températures baissent et notre appétit, lui, grimpe ! Du coup, pour compenser, est-ce qu’on augmenterait pas notre rythme d’entraînement ? Sors de sous ton plaid et lis plutôt ça !

Publié le 01 juillet 2021 à 10h24, mis à jour le 13 janvier 2025 à 16h55

Vous avez été secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports entre 1988 et 1991, quels souvenirs en gardez-vous ? Quels étaient alors vos grands chantiers ?

L’aménagement du rythme de vie des enfants fut l’un de mes plus gros chantiers car il a été déterminant de prendre en compte, non pas le temps de vie des enfants, mais leur rythme de vie avec toute une équipe de co-éducateurs : l’enfant va à l’école et c’est l’école qui le prend en charge ; chez lui, sa famille le prend en charge ; il va dans des associations sportives et culturelles qui, elles aussi, le prennent en charge… autant d’acteurs en charge de son éducation et qui doivent travailler ensemble.

Mes deux autres gros chantiers furent la loi de prévention et de lutte contre le dopage, première loi pour préserver la santé des sportifs de haut niveau et sanctionner les tricheurs et leur entourage ; et la mise en place de Profession Sport : à chaque association sportive d’avoir des professionnels qualifiés pour assurer leur encadrement. Cela a permis de reconnaître que l’encadrement sportif soit une véritable profession.

Lire aussi

Roxana Maracineanu : « L’égalité homme-femme dans le sport est une question de justice… »

Quelles étaient les problématiques liées au sport au féminin à la fin des années 80 ?

Le sport féminin n’avait pas de reconnaissance par rapport au sport masculin, tant au niveau performance qu’au niveau capacité des femmes à exercer des responsabilités dans le sport, on ne leur reconnaissait pas de capacités.

Un exemple : avant mon arrivée, il y avait une loi qui imposait aux fédérations d’avoir des femmes dans leur conseil d’administration, sur le papier ça fonctionnait, mais, dans les faits, c’était un homme qui exerçait ces fonctions, les femmes servaient de faire-valoir. C’est ce qui me remontait officieusement. J’ai fait comprendre que je savais et que je n’étais pas d’accord.

J’ai demandé à ce que soient reconnus le rôle et la place des femmes dans le développement des sports, j’ai fait signer des contrats d’objectif qui le mentionnaient et j’ai suivi attentivement cette reconnaissance : j’allais voir ces femmes, je faisais des réunions avec elles.

Ce n’est pas la loi qui est importante, c’est le suivi de cette loi.

La femme dans le sport était donc un sujet sur lequel vous avez travaillé, mais ce n’était pas alors un sujet majeur pour tout le monde ?

En arrivant au ministère de la Jeunesse et des Sports, ma ligne directrice était le sport pour tous, et cela incluait les femmes, cela allait de soi pour moi.

Les textes de loi sur le sport pour tous existaient déjà avant moi : j’avais le sentiment que tout y était pour permettre le développement du sport féminin et l’implication des femmes dans les fédérations, mais, dans la réalité, les textes n’étaient pas suffisants pour donner corps à mon ambition.

J’ai fait ce que j’ai pu durant mes trois années au ministère, en termes de nomination à des postes clés dans les fédérations, en termes de soutien aussi.

Cela a-t-il permis de faire évoluer les choses ?

Mon principal chantier était de faire appliquer les lois existantes et les choses ont changé doucement, mais certainement.

Mais, vous savez, il y avait une banalisation des performances sportives féminines entre 1988 et 1991. On parlait de telle ou telle athlète qui gagne en fonction de son pays, mais pas en fonction de son genre.

Aujourd’hui, s’il y a une revendication d’une meilleure reconnaissance du sport féminin, c’est lié à un contexte socio-culturel : on se dit qu’une femme ne peut pas exercer seule des responsabilités dans un club ou une fédération…

Vous est-il arrivé d’être confronté à de l’indifférence, du machisme, du désintérêt quant au sport au féminin ?

Déjà, je ne parlerais pas de sport au féminin, mais de sport féminin. Le sport féminin est une entité globale et le sport au féminin, c’est isoler les femmes dans leur coin.

Je préfère donc parler de sport féminin, et je n’ai jamais été confronté à de l’indifférence ou du machisme.

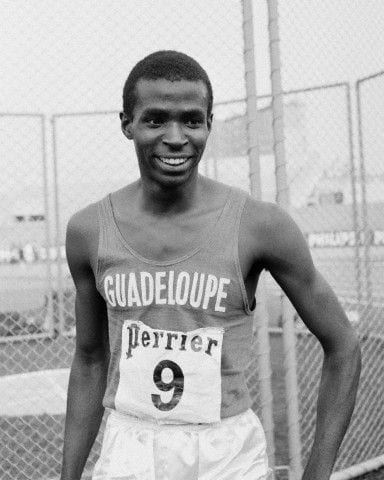

En 1968, à Mexico, j’étais concentré sur mes performances, mais j’étais content pour Colette Besson qui a remporté la médaille d’or du 400m, je n’ai jamais minimisé sa performance d’athlète parce qu’elle était femme.

Je partage ma vie avec une ancienne athlète de haut niveau, Ghislaine Barnay, et je n’ai jamais fait de différence de genre, nous sommes tous athlètes.

Ghislaine Barnay et Roger Bambuck, couple à la ville qui a fait briller le sport français dans les années 60.

Aviez-vous affaire à des femmes, des hommes, des fédérations, des associations qui demandaient à l’époque à faire bouger les lignes sur le sujet ?

Cela ne s’exprimait pas aussi clairement que ça. Il y avait quelques femmes qui revendiquaient de prendre toute leur place et rien que leur place.

En athlétisme, par exemple, certaines postulaient à toutes les responsabilités. Dans le cadre de mes prérogatives, je leur donnais satisfaction.

Que pensez-vous de la place des femmes dans le sport, de la médiatisation du sport féminin, aujourd’hui ? Selon vous, cette place a-t-elle beaucoup, légèrement ou peu évolué depuis vos années en charge des sports ?

Les choses ont énormément évolué. Aujourd’hui, on voit des compétitions estampillées sport féminin qui occupent les unes des médias. Le regard des sportifs a changé aussi. Une fille championne est autant considérée qu’un garçon champion.

Mais il reste encore beaucoup à faire : il faut que tous les sports soient ouverts aux femmes, à tous les niveaux. Les Français ne mettent pas sur le même pied d’égalité la démarche sportive d’un homme et celle d’une femme.

J’ai découvert le football et le rugby féminin qui n’existaient pas à mon époque où il y avait le cyclisme, la gymnastique, l’athlétisme, la natation.

Dès lors, je prends beaucoup de plaisir à regarder les matches des équipes de France féminines de rugby et de football.

Lire aussi

La laborieuse ascension du sport au féminin

Quelles sont les championnes qui vous ont marqué ?

À mon époque, c’est Christine Caron qui m’a marqué, parce qu’elle était l’une des premières mondiales en natation.

Il y a eu aussi Geneviève Gambillon dans les années 70, elle a été championne du monde de cyclisme avant Jeannie Longo, elle m’a épaté car elle travaillait en plus de ses entraînements et, grâce à cela, elle a réussi à devenir championne du monde, elle n’avait pas de sponsors, rien.

Il y a bien sûr Ghislaine Barnay, elle a eu un parcours classique et original à la fois. Elle est passée par l’école, le club, les compétitions scolaires.

L’originalité vient de son milieu qui n’était pas sportif et, grâce au sport, elle a réussi à sortir de la ligne que les autres avaient tracé pour elle.

La Française Christine Caron aux Jeux de Tokyo, en 1964. Spécialiste du dos sur courtes distances, elle fut 29 fois championne de France.

Regardez-vous du sport joué par des femmes ?

Au-delà du foot et du rugby, je regarde le tennis, le basket et bien sûr l’athlétisme !

D'autres épisodes de "Dans les coulisses du sport au féminin"

Aïna Chalabaev : « Le sport continue majoritairement à véhiculer des représentations masculines. »

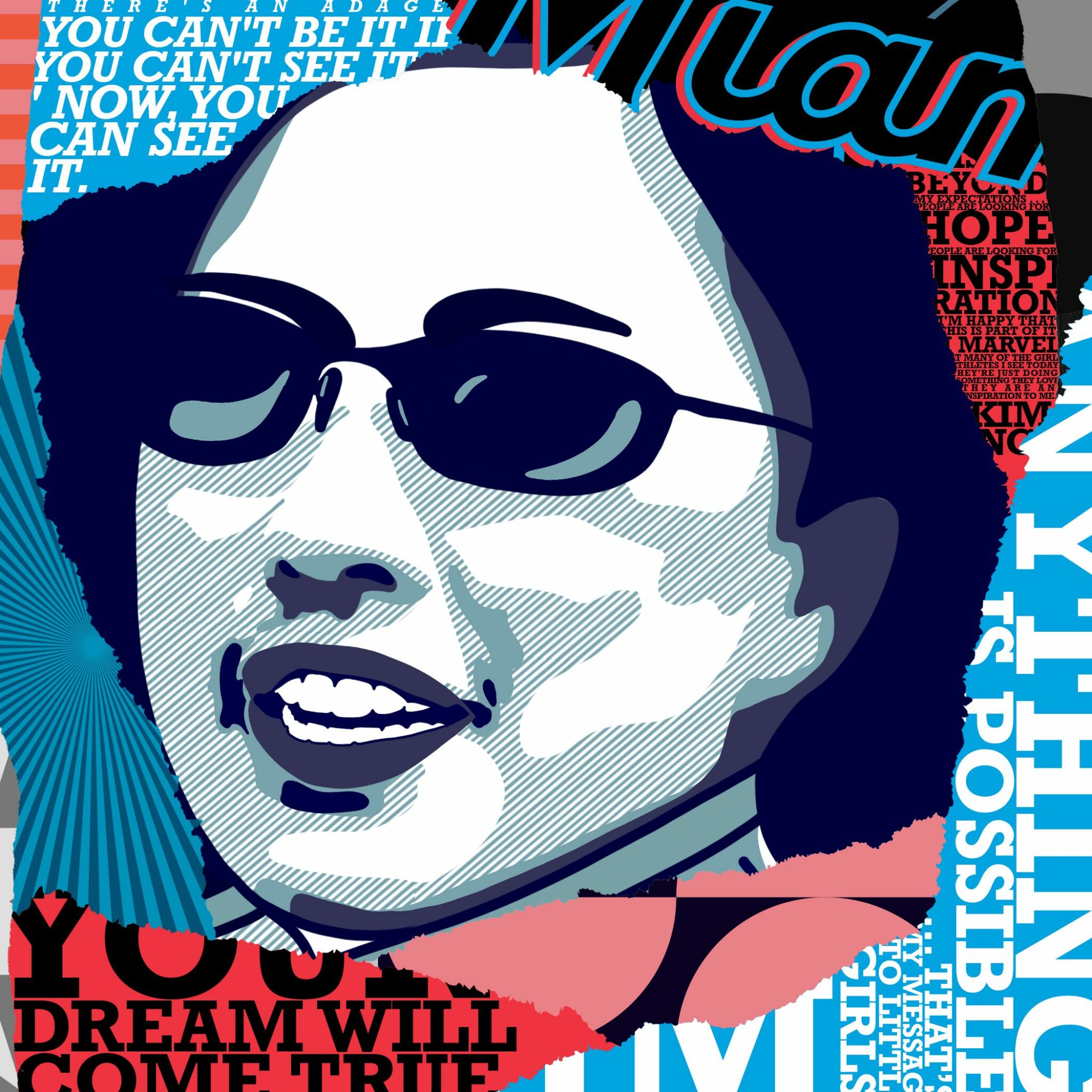

Kim Ng, la nouvelle boss du baseball qui frappe fort

La laborieuse ascension du sport féminin

Anne-Andréa Vilerio : « Les personnes transgenres sont-elles avantagées dans le sport ? La question demeure complexe. »

Voir tous les épisodes

Vous aimerez aussi…

Les températures baissent et notre appétit, lui, grimpe ! Du coup, pour compenser, est-ce qu’on augmenterait pas notre rythme d’entraînement ? Sors de sous ton plaid et lis plutôt ça !

C’est toujours le même refrain : en football, la défense française est un casse-tête pour les attaquantes. Et quand ce n’est pas Wendie Renard que l’on craint, c’est Griedge Mbock ! La jeune défenseure brille sur les pelouses et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Aide-soignante la nuit, runneuse le jour. Pour elle, le sport est une philosophie de vie, mais aussi un outil de réparation pour tromper un cancer du sein qui a voulu sa peau. Anaïs Quemener, championne de marathon, se dévoile au micro du podcast ÀBLOCK!

Une volleyeuse de haut-vol (Justine Wong-Orantes sur notre photo), une ex-infirmière crossfiteuse devenue coach mentale pour cause de burn-out sportif ou une reine du disque qui va entrer en piste pour ses 7e Jeux Olympiques, c’est le best de la semaine !

Les sportives n’ont pas la côte chez les chanteurs, c’est ce que révèle un classement des noms du sport les plus cités dans les textes de titres musicaux.

« J’ai toujours fait du sport depuis toute petite et notamment du ski car je vivais

Le tir à l’arc pour elle, c’est avant tout une histoire de hasard. L’archère auvergnate, qui a découvert la discipline à l’école, s’est autorisée des ambitions internationales sur le tard. À 24 ans, Audrey Adiceom travaille d’arrache-pied pour assouvir ses envies de médailles et, notamment, de médailles olympiques. Même si, parfois, « ça lui broie le cœur ». Rencontre avec une athlète touchante qui a plusieurs cordes à son arc.

Une ex-footeuse qui rejoint la Team ÀBLOCK! pour slamer sur des championnes inspirantes (Mélissa Plaza sur notre photo), un nouvel éclairage juridique sur le sport, la présentation d’un mondial qui fait des vagues et une rubrique Kids qui nous donne des ailes, c’est le top de la semaine ! Enjoy !

Dans le milieu des courses hippiques, elles sont une majorité écrasante de filles. La fédé d’équitation est d’ailleurs la première à en avoir autant ! Mais au-delà du loisir, elles sont également nombreuses à se former aux différents métiers du cheval. Peu, toutefois, deviennent jockeys. Explications.

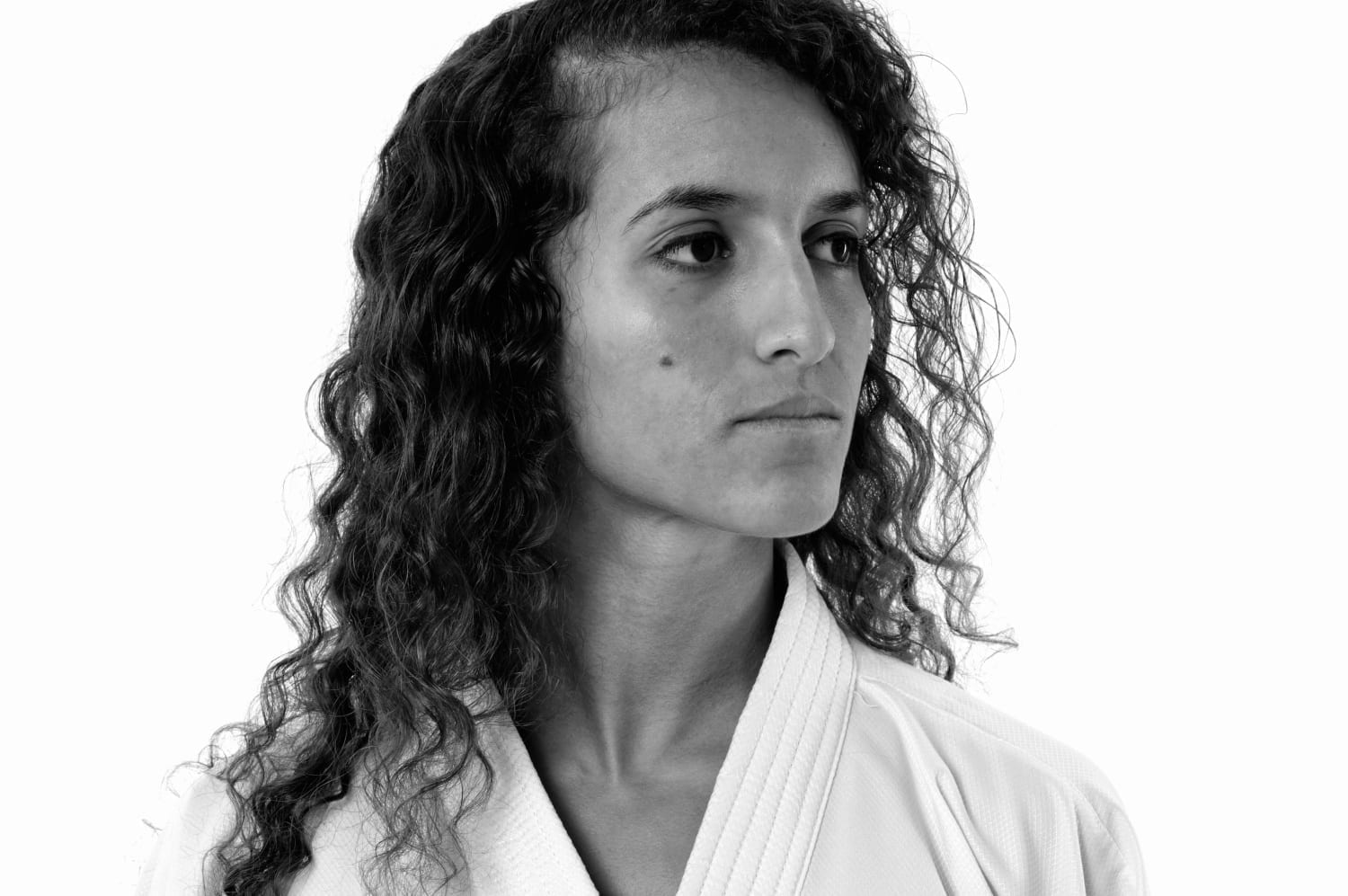

La veste du karatégi sanglée à la perfection, la tête sur les épaules, les pieds ancrés sur le tapis… la karatéka française, multi médaillée, qui a raflé l’an dernier le titre de championne d’Europe, vit sa passion intensément et viscéralement. Pour elle, le karaté est un code moral. Et un épanouissement joyeux qu’elle partage sans retenu. Conversation avec une grande Dan.

Ancienne footballeuse internationale, elle a quitté les terrains pour passer de l’autre côté du miroir. Laura Georges est secrétaire générale de la fédé de foot depuis 2017 et s’engage pour un football plus inclusif, plus en accord avec l’évolution de la société.

Une touche à tout. Musicienne, paludière et joueuse de para badminton, elle occupe tous les terrains et son corps suit. En à peine trois ans, celle qui se bat contre une maladie neurologique progresse dans son sport à un rythme endiablé, tant et si bien qu’elle vient jouer du volant aux Jeux de Paris 2024 !

Abonnez-vous à la newsletter