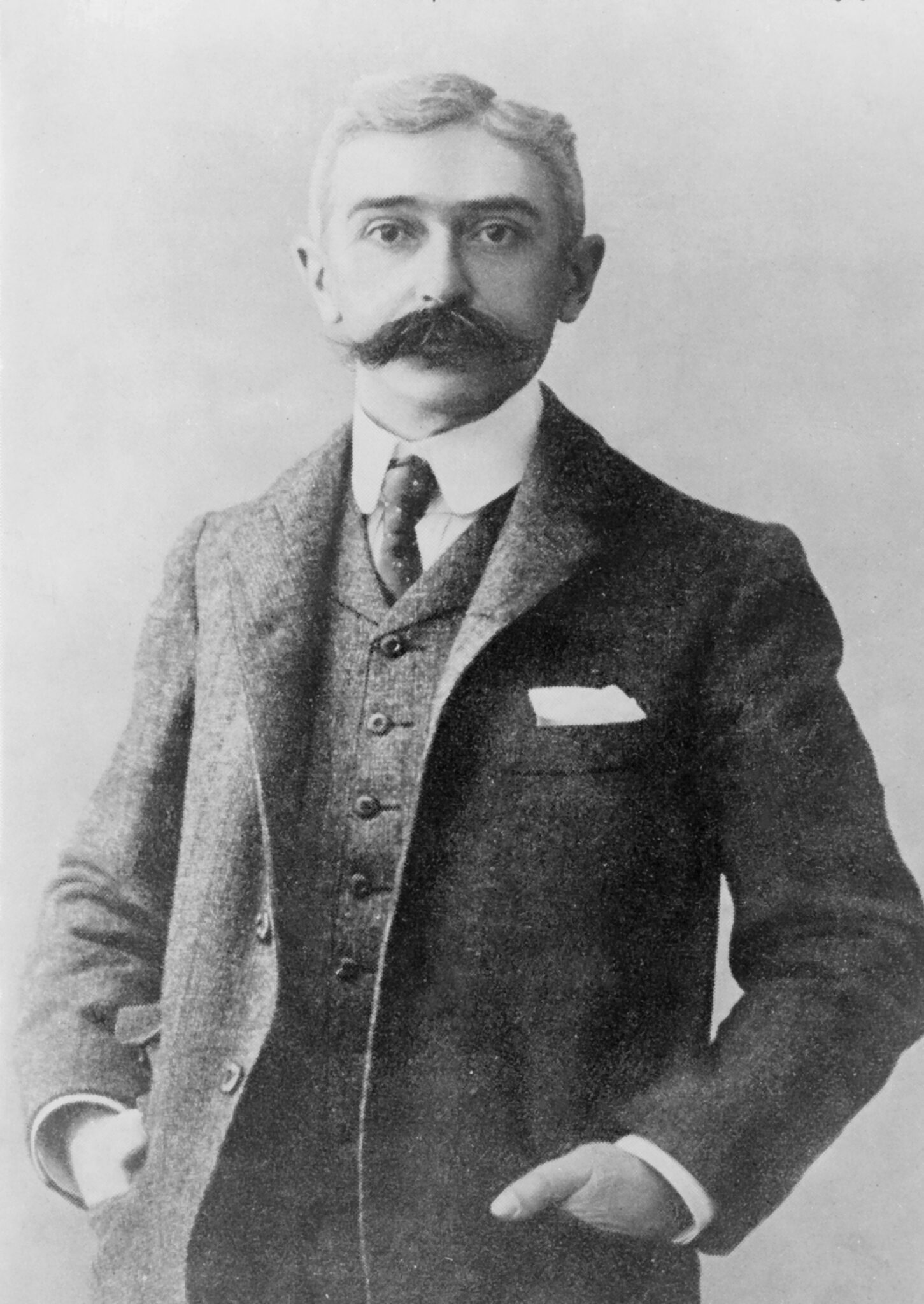

Pierre de Coubertin a nourri, très tôt, un intérêt prononcé pour le sport à une époque, la fin du 19e siècle et le début du 20e, où le sportif peine à s’imposer dans la société. D’où lui est venu ce goût pour le sport ?

Dès le départ, Pierre de Coubertin nourrit en effet un intérêt particulier pour le sport. Adulte, il va voyager, à la demande des ministres de l’instruction publique, dans le but d’étudier les différents modes d’éducation et notamment le mode d’éducation anglo-saxon.

C’est en se rendant en Angleterre d’abord, puis aux États-Unis ensuite, qu’il va se rendre compte que, dans ces deux pays, le sport joue un rôle éducatif majeur. C’est une activité qu’il juge en tous points bénéfique : elle rend les gens plus dynamiques, plus ouverts d’esprit…

Pour lui, il est important de transposer ça dans l’éducation française.

Ce combat pour imposer le sport dans les mœurs, qui sera celui d’une vie, il semble ne l’avoir néanmoins mené qu’à destination des seuls hommes, pas des femmes…

Il faut rappeler qu’au tout début du 20e siècle, le sport, même pour les hommes, n’est pas vraiment considéré comme quelque chose de très positif. On privilégie plutôt l’intellect que le physique, le corps.

L’idée que Pierre de Coubertin se fait du sport, c’est le sport pour tous. Il veut le démocratiser, ce qui va donc à contre-sens de ce qui se fait alors et qui plus est quand il s’agit de sport féminin.

Au début du 20e siècle, il y avait très peu de femmes sportives. Les rares femmes qui pratiquaient une activité sportive étaient issues de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Certaines pratiquaient l’équitation, d’autres le tennis et un peu de croquet aussi.

Ces disciplines étaient davantage ce que l’on pourrait appeler des disciplines de complaisance, de loisir plutôt que du sport-compétition.

Katie Gillou 1904 ©Wikipedia

Quel regard, selon vous, portait-il sur la femme sportive ?

Pierre de Coubertin n’était pas du tout opposé à ce que les femmes fassent du sport et il y a une foule de preuves qui vont dans ce sens-là, notamment des écrits.

Les femmes de sa famille pratiquent le sport, d’ailleurs. Sa sœur Marie, par exemple, était une très bonne cavalière et jouait également au tennis.

Cela étant, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Quand Pierre de Coubertin fait son discours à la Sorbonne pour le rétablissement des Jeux Olympiques, nous sommes en 1894.

À cette époque, la place de la femme dans la société est radicalement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Son rôle, c’est d’être femme au foyer, épouse et mère, on lui offre, éventuellement, un rôle social de représentation à côté de son mari mais on ne lui demande pas beaucoup plus.

La femme, à la fin du 19e siècle, n’a pas le droit de vote ni d’avoir un compte en banque. Pour elle, les études sont à peine une option et le sport pas du tout.

Il semble néanmoins que s’il n’est pas opposé à la femme sportive, il est opposé à la compétition pour les femmes et au spectacle que cela renvoie…

À cette époque, une femme ne montre pas ses jambes, ne transpire pas. Voir un corps de femme dénudé ou transpirer car elle fait du sport est associé à quelque chose de très sexuel et donc d’inapproprié.

Les médecins disent que faire du sport est mauvais parce que ça fait descendre les organes génitaux et que ça empêcherait d’avoir des enfants.

Ce terme « incorrect » qu’il va employer à propos de la participation des femmes aux Jeux, renvoie au fait que le sport peut, à ce moment-là, mettre la femme dans une position de vulnérabilité.

Pierre de Coubertin n’est pas là pour faire un débat sur la place de la femme dans la société pourtant, au final, c’est ce qu’on lui reproche. Lui n’est là que pour parler de ce que le sport peut apporter comme bienfaits.

Il s’est pourtant toujours opposé à la participation féminine aux Jeux Olympiques…

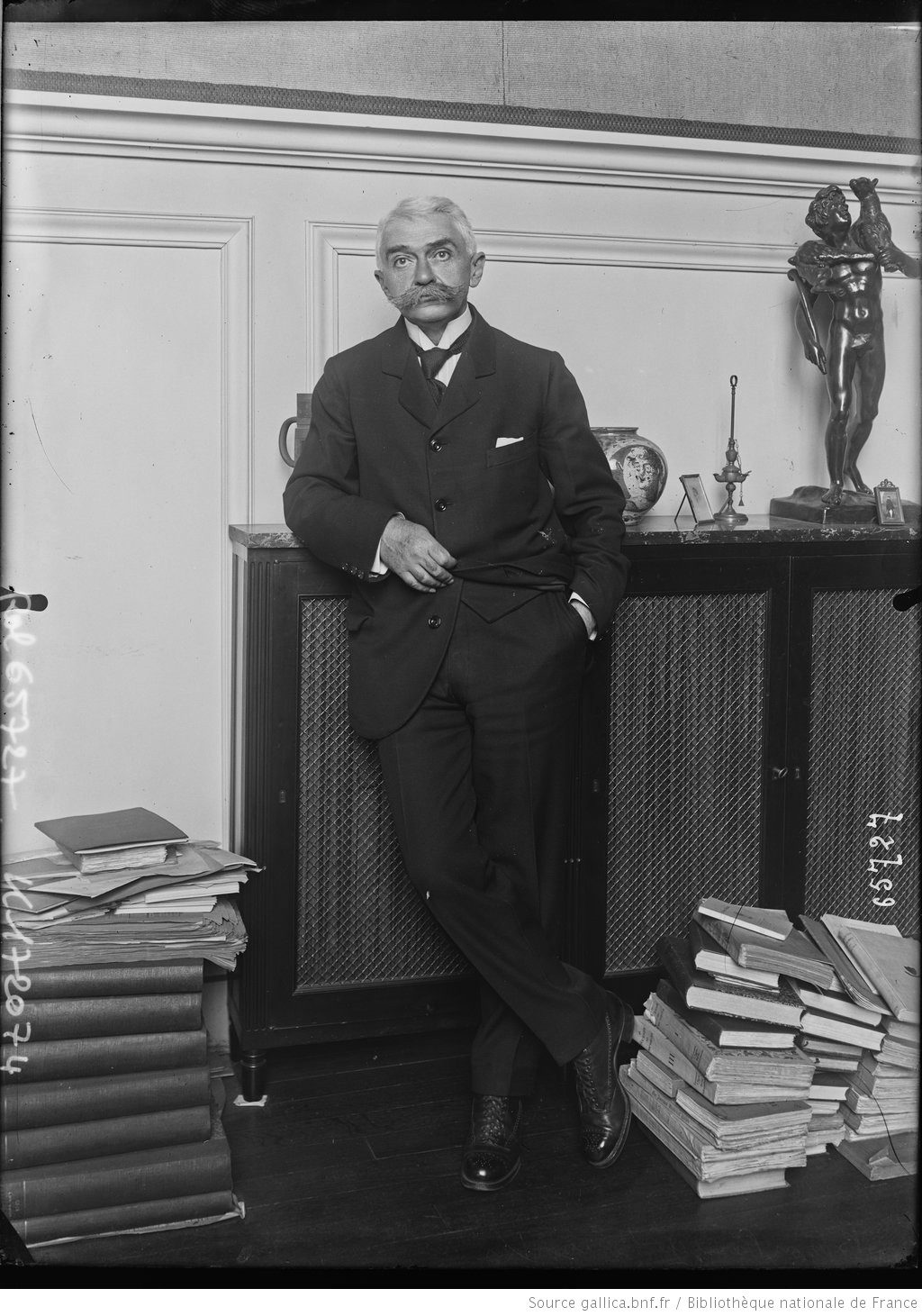

Quand les Jeux Olympiques de 1900 ont lieu à Paris, Pierre de Coubertin a, à ce moment-là, toutes les cartes en main. Il est le rénovateur des Jeux et le président du CIO.

S’il a réellement envie que les femmes ne participent pas aux JO, rien ne l’empêche de voter une règle qui l’interdise or, il ne le fait pas. C’était, je pense, une manière ouverte, non pas de dire : « Oui, je suis pour », mais : « Je ne suis pas contre ».

Pour l’anecdote, d’ailleurs, en 1924, il a emmené mon grand-père, adolescent à l’époque, et sa cousine, voir des épreuves aux Jeux. La première discipline qu’il a choisie, c’est un match de tennis féminin or il avait largement le choix de leur montrer autre chose.

Source ©BnF Gallica/Agence Rol

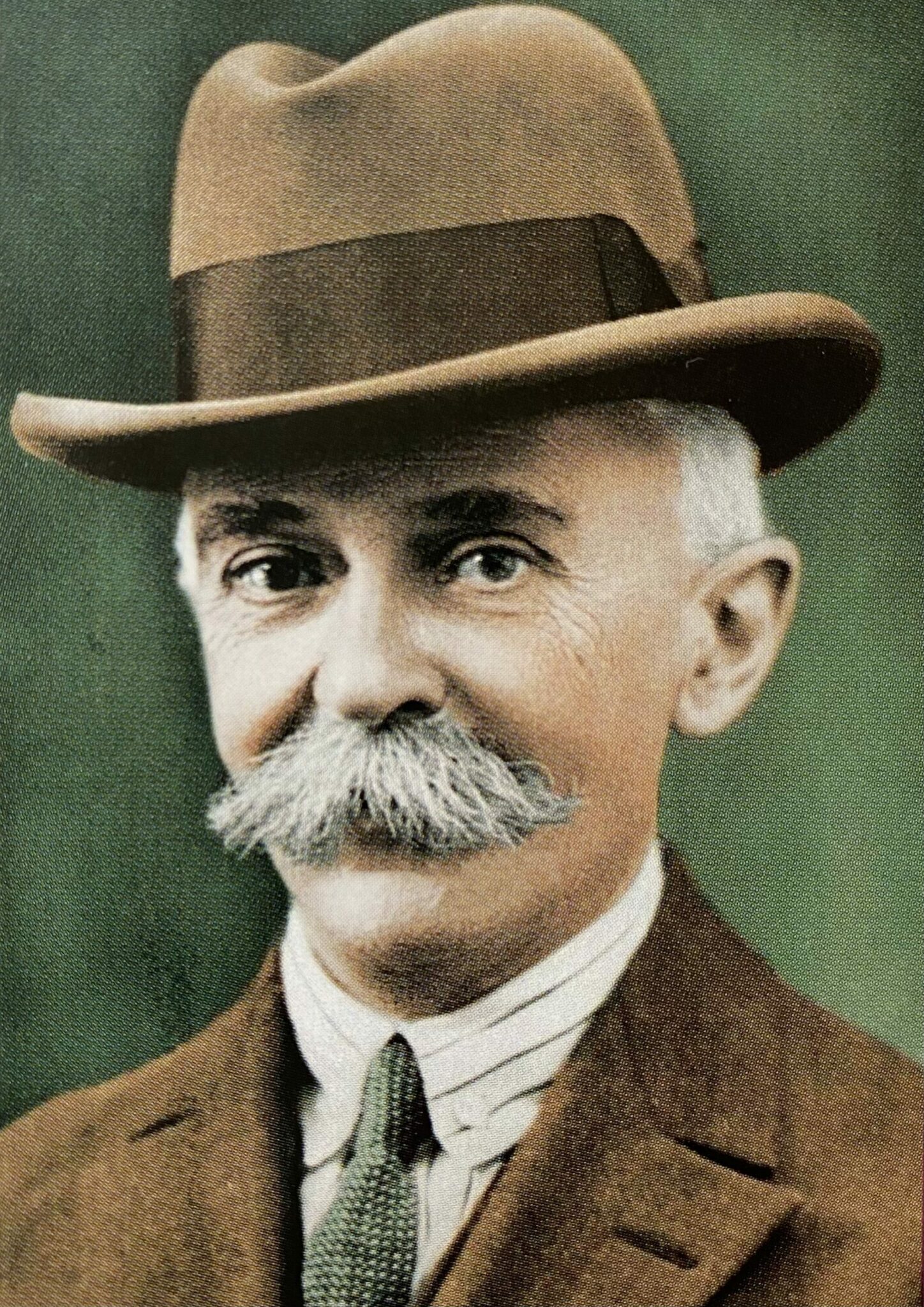

Le tennis féminin, tout comme la voile par exemple, ont été au programme des Jeux dès 1900 mais il est une discipline sur laquelle il n’a jamais voulu transiger, c’est l’athlétisme. Alice Milliat, qui militait pour son inclusion, lui a, par deux fois, fait une demande officielle d’intégration et s’est vue, par deux fois, opposer un refus définitif…

Pour rétablir les Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin s’inspire des Jeux Antiques dont les derniers ont eu lieu quinze siècles auparavant et je pense, pour ma part, que ce refus d’intégrer l’athlétisme est dû à cette volonté de garder un lien avec le passé, avec ces origines.

Dans les Jeux Antiques, la femme n’existe pas, elle risque même la mort en cas de participation. Ce lien explique aussi d’ailleurs pourquoi il était également réfractaire aux sports d’équipe aux Jeux, ces sports-là n’étaient pas pratiqués dans les Jeux Antiques.

Quels rapports entretenait-il avec Alice Milliat, est-ce qu’il y a trace d’une correspondance dans les archives ?

Pierre de Coubertin et Alice Milliat se sont un peu frottés l’un à l’autre. Ils ont correspondu. Alice Milliat a, pour moi, tout comme lui, du mérite.

Elle a contribué, de manière extraordinaire, à porter, soutenir la femme dans le sport, à installer des compétitions. C’était une forte tête, elle était assez vindicative et elle aussi était très avant-gardiste.

Alice Milliat avait une cause, tout à fait honorable, à défendre et Pierre de Coubertin essayait, lui aussi, de composer avec l’époque. Pour moi, les comparer n’a pas de sens.

Je pense qu’ils avaient des pensées et des volontés communes, même si on n’en parle que très peu, et qu’elles sont souvent interprétées sous le regard de l’opposition. Ils ont tous les deux contribué à faire évoluer la place du sport dans la société.

Alice Milliat, seule femme au sein du jury des JO de 1928.

On retient souvent de lui une citation qui date de 1912 et qui dit qu’une « olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte ». Cette tirade va grandement contribuer à le stigmatiser comme l’un des grands responsables des difficultés immenses rencontrées par les femmes sportives pour s’imposer aux Jeux alors qu’à l’époque son opinion est pourtant largement partagée et relayée. Qu’est-ce qui peut, selon vous, expliquer ça ?

Il me semble que c’est, tout d’abord, parce que Pierre de Coubertin a fait un peu de bruit or, quand les gens font du bruit, portent des idées nouvelles, en face, certains se montrent plus réfractaires que d’autres.

En voulant remettre les Jeux Olympiques au goût du jour, il s’est attaqué à un gros morceau. D’autres avaient essayé avant lui sans y parvenir, il a dû batailler. Pierre de Coubertin était un homme qui voulait faire évoluer les choses.

Pour lui, le sport est un moyen de transmettre des valeurs comme la discipline, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la compétition vis-à-vis de soi-même, des autres. Le sport est aussi un moyen de créer du lien et ça aussi c’est essentiel.

Pierre de Coubertin a grandi en période de guerre, la guerre de Prusse. Sa maison de famille était occupée par les soldats ennemis et ça, ça va beaucoup le marquer. Pour lui, le sport est à la fois un moyen d’éduquer et d’apaiser : plus les gens sont éduqués, plus ils sont capables d’échanger, de communiquer et de se rencontrer, et tout cela contribue à maintenir la paix.

Le livre de Pierre de Coubertin, « Les batailles de l’éducation physique, une campagne de vingt-et-un ans. » paru en 1909.

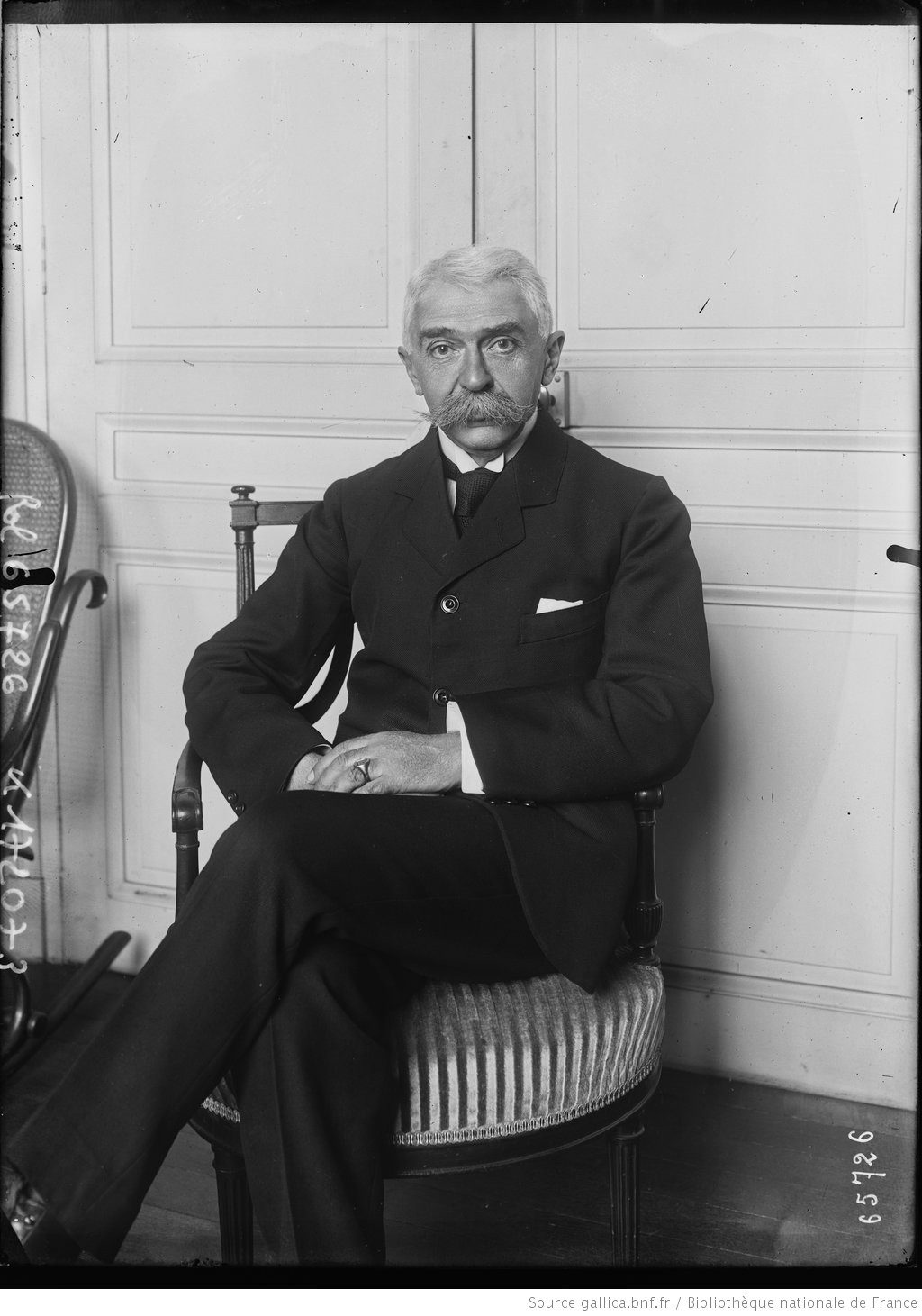

Il reste de lui l’image d’un homme aux multiples facettes, à la fois très avant-gardiste quand il s’agit de sport masculin et plutôt rétrograde quand on le pratique au féminin…

Il a l’image de quelqu’un de misogyne, mais dire de lui qu’il est misogyne, c’est remettre sur les épaules d’un seul homme toutes les déviances ou tous les torts en rapport avec la question de la place de la femme dans le sport.

Quand il évoquait les femmes dans la société, il disait notamment qu’il convenait « de travailler à l’égalité des sexes », qu’entre hommes et femmes « l’équivalence était déjà une réalité » et qu’il fallait « perfectionner cette équivalence, la compléter », ce qui était pour lui « une ambition noble : plus elle sera parfaite, plus l’estime et l’affection réciproque des époux ont chance de grandir. »

Il a également dit que « la femme est avant tout la compagne de l’homme, mais qui dit compagne aujourd’hui dit associée. » Pierre de Coubertin a été élevé dans un milieu très privilégié mais il était, malgré tout, très ouvert d’esprit.

Même s’il avait des freins, il pouvait les dépasser. Il était à la fois très avant-gardiste et, dans le même temps, très marqué par son éducation classique ce qui, parfois, faisait qu’il était tiraillé entre les deux.