On trouve beaucoup d’articles te concernant qui titrent sur le fait que tu as été la première femme française à entraîner des hommes sur le terrain du rugby Elite – la section masculine de l’Elite 2 en rugby à XIII, à Montpellier, entre 2013 et 2016. C’est très intéressant car tu retournes les clichés en disant qu’il n’y a aucune différence entre « un » coach et « une » coach…

Quand j’ai commencé à entraîner l’équipe masculine Elite 2 en rugby à XIII en 2013, c’est vrai que j’ai eu pas mal d’interviews car j’ai compris que ce n’était pas commun et que ça interrogeait. Mais le message que je voulais véhiculer était plutôt celui-ci : je suis une femme qui entraîne des hommes, mais j’ai été aussi une femme qui a entraîné des femmes. Donc il ne faut pas s’arrêter à ça même si ça interroge.

Ça t’agace quand on s’arrête à ça ?

Je pense surtout qu’on aura vraiment bien avancé quand on arrêtera de trouver ça exceptionnel. On est juste dans la configuration où une personne entraîne des sportifs, qu’ils soient filles ou garçons et que l’entraîneur soit un homme ou une femme. Alors, bien sûr, il y a des différences mais je trouve qu’elles relèvent plus de la personnalité de l’entraîneur et des joueurs.

Tu dis effectivement que tout est une question de « tempérament », qu’on soit un homme ou une femme… Quand tu as entraîné cette équipe masculine, comment as-tu géré le fait de devoir être « au-dessus de la mêlée » justement ?

Il s’avère que je connaissais le club puisqu’à l’époque je travaillais déjà pour la Fédération, basée à Montpellier, je le côtoyais donc dans le cadre de mon travail et mon mari a fini sa carrière de rugby dans ce club-là. Je connaissais alors beaucoup de dirigeants et de joueurs. Ça s’est passé d’une manière très classique : le Président du Club cherchait quelqu’un, il m’a proposé, je lui ai dit oui. Il n’y a pas eu de combat pour accéder à ce poste ni pour y rester.

Quand j’ai commencé à entraîner l’équipe masculine, la seule chose qu’ils m’ont demandé était de savoir comment ça allait se passer pour le vestiaire ! Mais rien pour le terrain ! Je pense qu’ils étaient habitués à avoir des entraîneurs qui entraient dans les vestiaires à tout moment pendant qu’ils se changeaient ou se douchaient… Avec une femme en entraîneur, ça interrogeait forcément les joueurs.

Il a fallu que je pose des règles en disant que, tout simplement, le vestiaire était pour moi le lieu des joueurs – et je pense la même chose pour les joueuses – et non celui de l’entraîneur. Après, ce dernier peut être amené à aller dans le vestiaire parce que c’est un moment propice de réunion pour parler à son équipe, mais j’ai posé un cadre très précis qu’on a respecté les uns et les autres pendant trois ans. Je ne venais au vestiaire que lorsque les joueurs étaient changés ou ils attendaient pour se changer. Je dois dire que lorsque j’ai ensuite entraîné en équipe de France féminine en 2018, j’ai gardé la même organisation.

Il y a eu des tensions par la suite ?

On me demande souvent : « Est-ce que vous avez eu des réflexions des joueurs, des arbitres, des autres équipes et entraîneurs ? ». Je n’ai jamais vécu ça de manière directe. Je n’ai pas d’anecdotes qui montreraient que ça s’est mal passé ! C’est important aussi de raconter des histoires qui se passent bien.

Quelle est ta méthode avec les joueurs masculins et penses-tu que le fait d’être une femme face à des hommes peut aider finalement ? J’ai cru comprendre que le rapport de force était presque annulé et que la communication et l’échange primaient…

Avec le recul, je pense que ça a pu aider certains joueurs qui étaient dans ce besoin d’échanges. Je me suis rendu compte quand j’ai commencé à entraîner que beaucoup de joueurs avaient l’impression qu’il fallait forcément avoir un entraîneur qui gueule, qui hausse le ton en permanence… Je pense que ce sont des habitudes, voire des traditions, qui subsistent dans le monde du rugby et qui ne correspondent pas à tout le monde, homme ou femme.

Il y a beaucoup d’hommes qui n’ont pas besoin qu’on les malmène avant un match, mais plutôt d’être rassurés, davantage dans la communication, dans la mise en confiance. Et peut-être – même si je me pose encore la question aujourd’hui – certains joueurs ont-ils apprécié ce côté que j’ai apporté, encore une fois parce que c’est mon tempérament, ma manière d’être et pas nécessairement parce que je suis une femme.

Aujourd’hui, il y a beaucoup d’entraîneurs qui se permettent de ne pas toujours être dans ce stéréotype de l’entraîneur de rugby un peu bourru qui secoue ses joueurs. Je ne dis pas que je n’ai jamais haussé le ton – quand j’estimais que c’était important de le faire, je le faisais – mais ce n’était pas ma manière de faire en général.

Pourtant, nous entendons souvent ce dicton, en opposition au football, comme quoi le rugby serait « un sport de voyous joués par des gentlemen »…

On est petit à petit en train de sortir de ce schéma. Et quand j’ai entraîné, je me suis dit que je n’avais aucune obligation. Un entraîneur, homme ou femme, n’est pas défini par son genre mais avant tout par sa personnalité.

Il faut qu’on sorte de ces habitudes de renvoyer une certaine image parce qu’on joue ou on entraîne au rugby. Je crois qu’on va au-delà de ces stéréotypes aujourd’hui… Et ça va permettre aux joueurs, aux joueuses, aux entraîneurs et entraîneuses de ne pas forcément se comporter en fonction de ce que l’on attend d’eux.

Il semblerait que, sur le terrain, cette situation ne dérangeait ou, du moins, ne posait question à personne mais que ce n’était pas le cas dans le camp des médias…

C’est tout à fait ça ! Au début, je jouais le jeu, dans le sens où je comprenais que les médias s’intéressent à cette histoire car elle sortait de l’ordinaire… mais une question revenait régulièrement et m’agaçait. On me demandait : « Est-ce que vous arrivez à vous faire respecter ? ». Ça m’a posé beaucoup de soucis car je ne me l’étais jamais posée, les joueurs ne se l’étaient jamais posée.

Les médias ont posé cette question comme si c’était un postulat de départ et cela me dérangeait beaucoup parce qu’ils véhiculaient, d’une certaine manière, cette idée qu’une femme ne peut pas se faire respecter par des hommes. De même, pour mes joueurs, cela sous-entendait qu’une équipe de rugby masculine ne pouvait pas respecter une femme. Dans notre quotidien, jamais cette question n’est venue se poser.

Quand on s’est intéressés à moi, je me suis dit que si ça pouvait donner envie à des jeunes femmes de tenter l’expérience, c’était bien, et ça leur montrait que ça pouvait très bien se passer.

Plus largement, le rugby est une histoire de famille chez toi – tu as toi-même pratiqué ce sport, ainsi que tes parents, tes frères et même ton mari, raconte-nous ton expérience avec ce sport…

Nous, c’est le rugby à XIII. C’est une passion familiale qui vient de mon père. Il a joué à ce sport jeune et il en a fait son métier en devenant cadre technique, un fonctionnaire du ministère des Sports aidant au développement du Rugby à XIII.

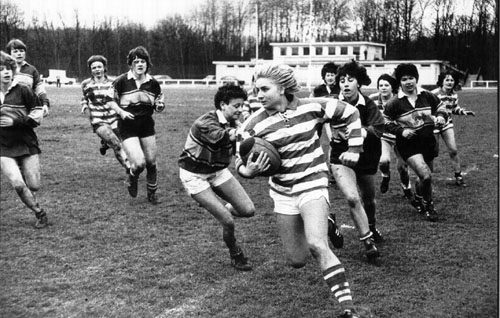

J’ai deux frères qui ont pratiqué aussi, ainsi que ma mère à l’époque où le rugby féminin commençait à émerger et moi, petite, j’ai fait du rugby parce que je traînais au bord du stade quand on accompagnait mes frères. J’ai eu ensuite un parcours sportif un peu plus varié en faisant de la gymnastique, du patinage artistique, du basket.

Après le Bac, je suis allée en Staps (licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, Ndlr) et le Club de Toulouse-Ovalie qui n’avait qu’une équipe de garçons a voulu monter une équipe féminine. Ce qu’on a fait. Je suis donc revenue à la pratique du Rugby à XIII à l’âge de 18 ans, de 2000 à 2005. D’ailleurs, 2000 a été l’année du premier championnat de France de Rugby à XIII avec un titre délivré par la Fédération.

J’ai ensuite stoppé la pratique et exercé le même métier que mon père, ainsi que mon frère, cadre Technique auprès de la FFR XIII, poste que j’exerce toujours. Actuellement, je joue au rugby mais « à toucher », sans plaquage et mixte. On garde tous les plaisirs du rugby sans les contacts.

Qu’est-ce que le rugby représente pour toi ?

C’est parfois difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est tellement ancré. Je dirais que ça vient d’une passion familiale, c’est très culturel même si c’est quelque chose qui m’a beaucoup plu. Le Rugby à XIII est un rugby de mouvements, le côté spectaculaire et intense, choses que j’aime particulièrement. Et puis je me sens en connexion avec toutes les valeurs du rugby : solidarité, humilité, abnégation, courage, loyauté…

Aujourd’hui, sur plus de 300 000 licenciés selon les chiffres 2022, il n’y aurait que 26 000 femmes sur les terrains du rugby. Est-ce que tu t’engages particulièrement pour développer la pratique féminine ?

Professionnellement, je ne suis plus sur cette mission, mais je l’ai été quand j’avais la fonction de manager de l’équipe de France féminine, entre 2017 et 2019. Pour ce plan de féminisation, nous avions essayé de développer des équipes de jeunes dans nos clubs car la pratique féminine était plutôt orientée vers la catégorie Senior, soit les plus de 19 ans. Car au Rugby à XIII, la mixité est jusqu’à l’âge de 15 ans.

Nous voulions convaincre les clubs d’avoir des politiques volontaristes sur ces thématiques de la féminisation. J’ai souvent remarqué que les clubs se disent : « Oui, mais déjà sur nos juniors et cadets, on n’est pas nombreux, on n’a pas le temps de s’occuper des filles ». Mais la création d’une équipe féminine ne doit pas venir en bout de chaîne une fois que tout le club est structuré ! C’est justement un autre axe de développement du club parce qu’une équipe féminine entraîne plus de licenciés, plus de bénévoles, et ça va amener aussi des enfants, des conjoints et donc plus de licenciés potentiels. Il faut absolument considérer que développer la pratique chez les filles est un autre axe de développement des clubs. Il peut se mener en parallèle des autres projets.

Autre politique volontariste : la Fédération avait mis en place la gratuité des premières licences féminines pour essayer de lever un éventuel frein financier. Mais, en général, il est compliqué de se dire quelles sont les barrières à lever, car il n’y en a pas qu’une. Le plus gros levier est celui de l’éducation, des mentalités et des habitudes. C’est ce qui permettra aux clubs de se dire « On met autant d’énergie sur une équipe de filles que sur une équipe de garçons ».

Aujourd’hui, je ne nous vois pas confrontés à de gros freins tels que des Présidents qui seraient réticents à avoir des équipes féminines, ce n’est pas de cet ordre-là. Mais ils ont souvent l’impression qu’ils ne peuvent pas s’occuper d’une équipe féminine tant que le reste n’est pas bien organisé.

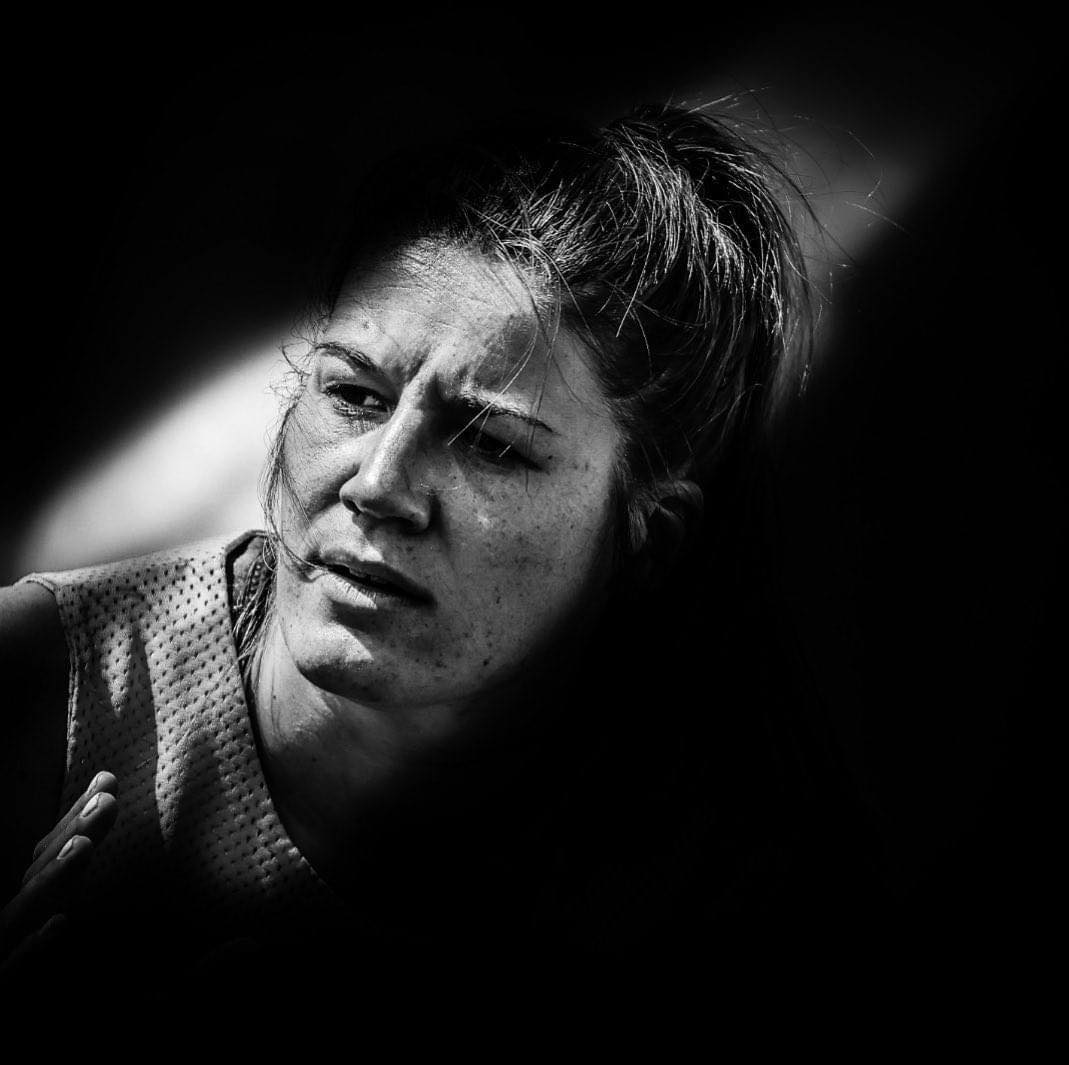

©Comite de l’Herault de rugby a XIII

Alors que nous sommes en pleine Coupe du monde de rugby masculine (à XV), que penses-tu de l’attention médiatique portée aux joueuses féminines ?

Ça peine encore, même si on a vu sur les derniers matchs internationaux de l’équipe de France féminine de Rugby à XV un réel engouement. Forcément, plus il y aura de médiatisation des championnats féminins, tous sports confondus, plus ça entrera dans l’habitude des gens et ça participera de la normalité.

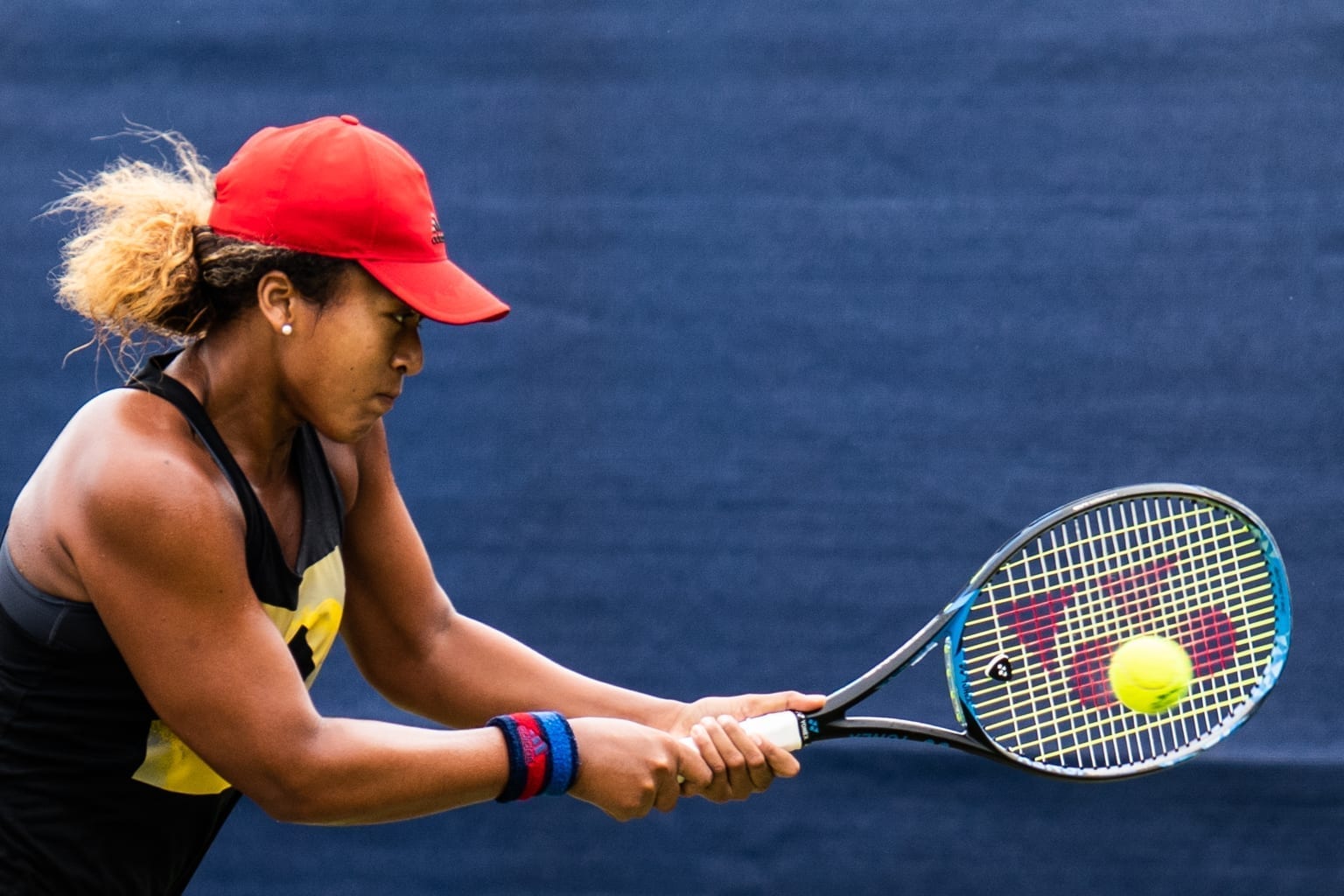

La médiatisation, qui est tout de même bien moindre pour les femmes que pour les hommes, est aussi un des leviers à faire sauter. La représentation, aussi, est forcément un peu orientée par les médias : on voit dans les magazines que les femmes sont rarement représentées en plein effort, par exemple, alors que les hommes vont l’être. C’est la question de l’image qu’il faut mettre à part égale. Une sportive est comme un sportif, quand on transpire, nous aussi les femmes, on a les cheveux mal coiffés, on n’est pas très jolies mais c’est pour tout le monde pareil. Ça part encore une fois d’habitudes, de mentalités, de choses très ancrées difficiles à lever…

Pour l’anecdote, mon mari a une salle de CrossFit donc j’en fais aussi. Quand on discute avec des gens à propos de ce sport, j’entends souvent : « Ah moi, je n’aime pas le CrossFit parce que les filles sont trop musclées, elles sont moches ! ». Et je me dis alors : « Mais comment peut-on dire qu’on n’aime pas un sport parce que les filles sont, soi-disant, pas jolies ? » Pour moi, on n’aime pas un sport parce qu’on n’aime pas le pratiquer ou le regarder, parce qu’il ne nous apporte pas d’émotions.

C’est pareil en rugby, ça veut dire quoi, ça veut dire qu’une rugbywoman doit être forte mais pas trop sinon elle va ressembler à un homme et ça va déplaire ? Ces représentations de la femme et de son corps sont encore très prégnantes aujourd’hui dans le sport. Cette image pèse encore beaucoup sur le changement des mentalités !

Cette question de l’image, en as-tu fait les frais personnellement sur le terrain ou hors terrain lorsque tu entraînais ?

Pas sur le terrain, mais plutôt à l’extérieur. Quand j’entraînais les hommes et que pas mal de journalistes venaient me poser des questions, on me demandait parfois comment mes enfants vivaient le fait que j’entraîne des hommes ? Un jour, j’ai posé la question à mon fils aîné. Il m’a dit « Mais Maman, j’en pense rien ! ». Je me suis rendu compte que je lui posais des questions qu’il ne comprenait pas. Il ne s’était jamais questionné là-dessus car j’ai débuté lorsqu’il avait 5 ans. C’était ainsi dans son entourage familial. C’est donc aussi de l’éducation. Qu’est-ce qu’on véhicule dans les familles, mais aussi à l’école et dans les clubs de sport ?

Lorsque j’étais enceinte et que j’entraînais l’équipe masculine, ce qui m’agaçait beaucoup, c’est qu’on me dise : « Alors, quand vous êtes à l’entraînement, votre mari joue à la nounou ? ». Cette phrase, on me l’a dite plusieurs fois. J’ai trouvé ça limite violent car mon mari s’occupe de ses enfants, point. Quand mon mari était joueur et qu’il partait s’entraîner, personne ne me disait « Ah alors, tu joues à la nounou ! ». Tout cela entretient les clichés !

Que dire alors pour contrer ces clichés et transformer l’essai pour la pratique féminine ?

Si, en tant que femme, on ne posait pas la question de savoir : « Est-ce que je peux le faire ? » mais : « Est-ce que je veux le faire ? », on ferait un gros pas en avant. Et il faudrait y arriver dans tous les sports et dans tous les milieux, professionnels aussi. La seule question à se poser est : « Est-ce que je veux le faire ? ». Parce que « Est-ce que je peux le faire ? » est une question qui ne devrait même pas se poser.

Mais dans le sens inverse, je pense que pour les hommes aussi, l’accessibilité à certains sports à connotation féminine est entravée par le même genre de freins.

Finalement, sur le terrain du rugby, en interne, tu dirais que les choses évoluent bien pour les femmes…

Oui, il ne faut pas penser que tous les milieux, tous les systèmes, sont fermés et se dire que c’est possible ! Mon histoire le prouve, je n’ai eu à me battre « en tant que femme » contre rien. Quand c’est encourageant, il faut le dire, ça donne la foi !

Et ça peut donner envie à d’autres femmes, justement, de se lancer dans ou au-dessus de la mêlée…

Ouverture ©Sylvie Bosc

D'autres épisodes de "Rugby, ces filles qui transforment l'essai"