Vous avez travaillé, avec Peggy Roussel, sur la pratique culturiste extrême en prenant pour objet uniquement des femmes*. Comment décrire cette pratique, en quoi consiste-t-elle ?

Il y a parfois confusion entre musculation et culturisme. On a tendance à confondre les catégories et donc les pratiques or, il existe des degrés divers dans ces pratiques.

Il y a d’abord ce que l’on appelle les entraînements physiques dont le but est d’avoir une silhouette galbée, de raffermir la musculature.

Il y a également des formes plus intenses où ce que l’on recherche est la performance en terme d’intensité : intensité de la charge, durée de l’effort…

Et puis, il y a la pratique sportive de haut-niveau en vu de gagner ou de se placer le mieux possible sur des championnats internationaux. C’est sur cette dernière que nous avons travaillé.

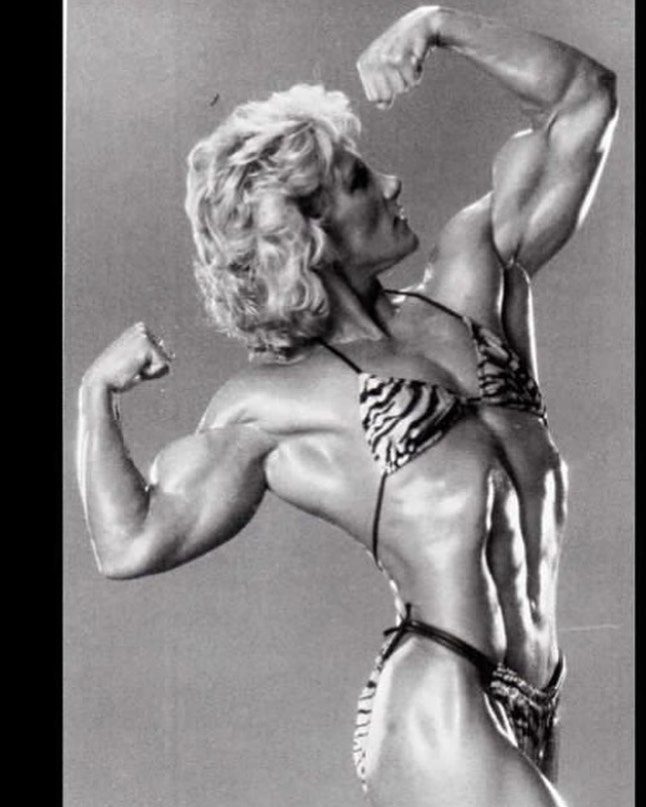

Nous avons étudié des femmes qui pratiquent le culturisme à haute dose et sont arrivées à un niveau de transformation de leur corps tel qu’il produit un effet provocateur sur le plan esthétique.

La Française Tjiki, compétitrice de body fitness

Comment est née cette pratique ?

Elle a démarré avec une athlète qui s’appelle Beverly Francis. Dans les années 70-80, cette femme a complètement fait craquer les normes pour produire un corps féminin extrêmement musclé, avec une musculature très dessinée, très volumineuse, qui permet de voir tous les faisceaux musculaires.

Elle est passée de la femme forte, c’est-à-dire de la femme capable de soulever des charges très lourdes, à la femme qui a une apparence colossale.

La culturiste australienne Beverly « Bev » Francis, haltérophile et championne nationale du lancer de poids.

Quelles sont les motivations qui sous-tendent cette pratique extrême ?

Nous n’avons pas travaillé sur Beverly Francis précisément mais je pense que l’influence du modèle culturiste masculin, qui occupait alors la scène, l’a sans doute inspirée. Peut-être s’est-elle dit que la femme pouvait produire un corps pareil.

Pour ce qui concerne notre étude, nous avons travaillé sur une douzaine de femmes qui pratiquaient à un niveau international dans les années 90.

Peggy Roussel, dont je dirigeais la thèse, est allée à leur rencontre pour des entretiens de longue durée en essayant de comprendre comment elles en étaient venues au culturisme, ce qui leur plaisait, les plaisirs liés à cette pratique ainsi que les ennuis, les risques encourus car certaines devaient faire face à des dérèglements hormonaux, des problèmes de santé énormes liés à la prise d’anabolisants.

Comment en sont-elles venues à mettre tout en œuvre pour transformer à ce point leurs corps ?

Sur les douze femmes culturistes que nous avons interrogées, il y a un processus qui apparaît très clairement, processus qui concerne l’entrée et la poursuite de la pratique.

Pour entrer dans la pratique culturiste, il y a deux voies. La première, c’est la recherche de l’aspect esthétique avec des femmes qui viennent chercher un raffermissement musculaire. Elles veulent un corps plus svelte, plus tonique.

La seconde voie, c’est l’aspect musculation. On a à faire, dans ce cas, à des femmes qui vont chercher à travailler, de manière spécifique, certains groupes musculaires pour améliorer leurs performances dans une discipline autre. C’est, par exemple, une lanceuse de poids qui va faire des soulevés de terre, des squats…

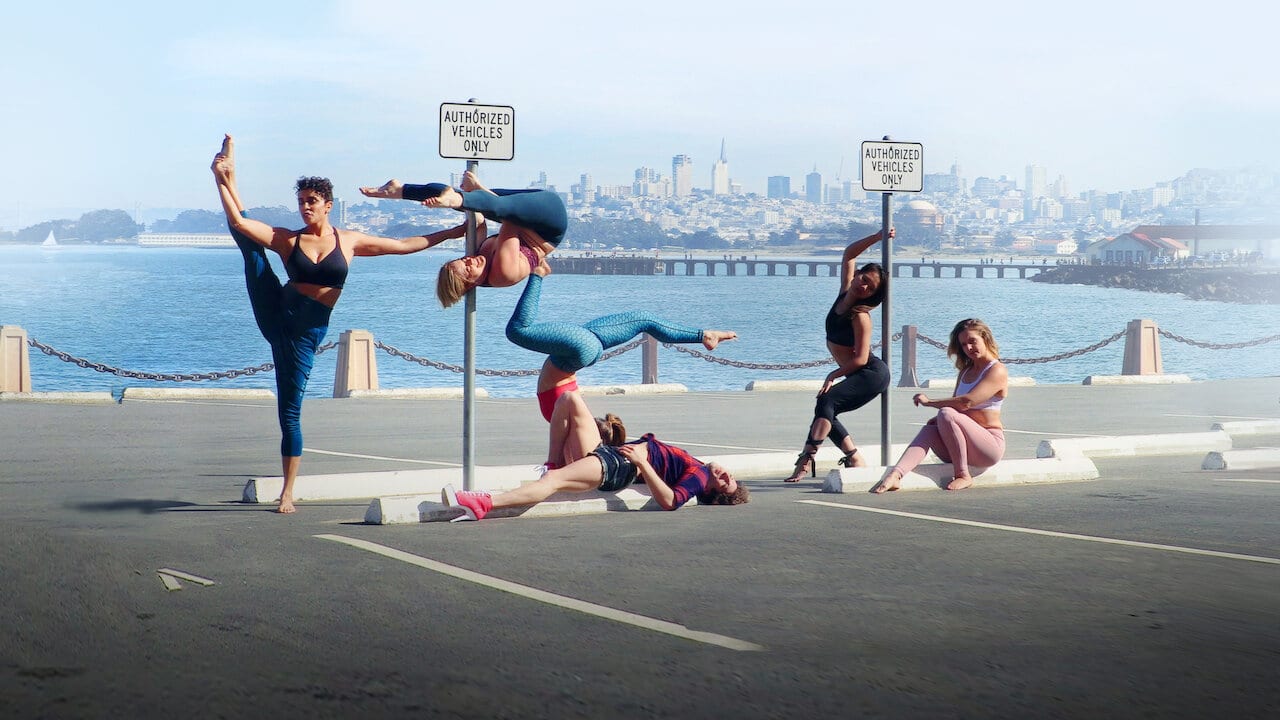

Mais que ces femmes viennent à la pratique culturiste pour la transformation esthétique ou pour l’amélioration de la performance musculaire, la finalité originelle va se déplacer et elles vont être captivées par les sensations liées à la musculation. Elles vont alors entrer dans un monde sensoriel.

Les crossfiteuses françaises Alizee Andréani, Melody Andréani et Célia Gabbiani.

Qu’est-ce qu’un monde sensoriel ?

À travers leur pratique, ces femmes vont ressentir des sensations de croissance musculaire, de puissance. Elles vont sentir leur emprise sur la matière, avoir le sentiment d’être de de plus en plus fortes.

Ces sensations musculaires, des sensations liées à l’effort, ont un côté jouissif et sont perçues comme très positives. Ça vaut aussi pour les phases de récupération. Elles se sentent plus toniques, prêtes à faire des actions qu’elles n’imaginaient pas possibles lorsque, musculairement, elles étaient un peu moins affûtées. C’est ça, la phase sensorielle.

L’influenceuse fitness JujuFitcats a participé à une compétition de culturisme, modèle bikini, lorsqu’elle avait 21 ans.

Ce sont ces sensations qui poussent à continuer, à aller plus loin ?

Non, il y a une deuxième étape car, lorsque vous faites de la musculation, au bout d’un an, un an et demi, la courbe de progrès se tasse.

Ces femmes entrent alors dans ce que l’on a appelé « le monde du muscle ». Elles évoluent dans un univers, qui est celui de la salle. Elles y côtoient des amis, participent à des discussions qui portent sur le mieux s’alimenter par exemple, lisent des revues spécialisées et s’imbibent des canons esthétiques d’une musculature achevée, participent à des compétitions…

Les sociologues américains appellent cela un sous-monde. Il regroupe des gens qui ont éprouvé des sensations fortes et voient leur motif de pratique réactivé par l’entrée dans un univers social où la communication s’établit autour du muscle et de la manière de le dessiner, le tout accompagné de valorisations permanentes. Lorsque ces personnes regardent leur corps dans la glace et le voient évoluer, elles ont alors l’impression de remporter une série de victoires.

Ce monde du muscle se nourrit à la fois du progrès mais aussi des relations amicales, du bien-être. Il y a un sentiment d’appartenance et d’intégration. C’est un monde très sécurisant. Les gratifications sensorielles sont alors relayées par des gratifications micro-sociales liées à la pratique.

Quel regard portent les hommes qui appartiennent à ce monde du muscle sur ces corps féminins développés à l’extrême ?

Les critères d’évaluation de la musculature sont les mêmes que l’on soit un homme ou une femme. Tous apprécient des choses extrêmement précises, la proportion par exemple.

La femme culturiste de haut niveau va, pour cela, à la fois, être très soucieuse des caractères traditionnellement associés à la masculinité – prolifération musculaire, démesure musculaire – mais aussi des caractères de la féminité.

En ce qui concerne ces derniers, ils ont tendance à diminuer avec la prise de stéroïdes. Elles vont alors les réactiver par des prothèses. C’est le cas, notamment, pour la poitrine.

Les caractères de la masculinité, comme les mollets qu’elles ont du mal à développer, seront renforcés, pour leur part, par la chirurgie. Le souci de l’apparence est fondamental.

Lors des championnats, elles vont se montrer, montrer leur musculature et cette dernière est valorisée par le maquillage, le bronzage, le soin des ongles, le bikini.

Elles exacerbent, dans le même temps, et les caractères associés à la masculinité et ceux associés à la féminité.

L’ancienne championne d’Europe de karaté et de wakesurf, Fanny Clavien, devenue bodybuildeuse.

Comment expliquer le fait d’exacerber les caractéristiques dites féminines ? Est-ce que c’est pour rappeler qu’au-delà de la modification extrême du corps qui s’éloigne des critères esthétiques traditionnels, elles sont et restent avant tout des femmes ?

Elles sont attachées à ça. Ces deux instances, masculine et féminine, créent un tout. Le souci, c’est qu’il y a un après.

Quand ces femmes ne sont plus performantes pour jouer ce jeu-là, le corps commence à se transformer dans des conditions qu’elles ne contrôlent plus : la musculature s’affaisse, les ennuis thyroïdiens, les ruptures de tendons… C’est une phase assez difficile à vivre, la phase de décomposition du corps idéal.

Est-ce que l’on peut néanmoins parler de mode de vie partagé sans différenciation homme-femme ?

C’est ça. Hommes et femmes font partie du monde du muscle et, à l’intérieur, il y a le culte du muscle. La divinité est la même pour tous : l’équilibre et le dessin des masses musculaires.

Fanny Clavien dans sa salle de musculation, en Suisse.

Comment vivent-elles l’image qui leur est renvoyée hors de ce microcosme ?

À un moment donné, la musculature atteint un tel développement que ça commence à se voir en dehors de la salle. Elles essuient alors des regards qui mélangent le respect et la moquerie.

Ce regard que l’on porte sur elles, ces femmes culturistes le voient. Certaines vont se cacher, dissimuler ce corps devenu atypique ou anormal par rapport à la majorité des corps féminins. D’autres vont provoquer.

À partir de ce moment-là, elles entrent dans une autre culture, elles conquièrent leur identité en s’opposant aux valeurs de la culture dominante. Elles exhibent cette musculature, extrêmement provocatrice, qui va faire que les gens vont se retourner sur leur passage. Ça, c’est la troisième étape, celle de la contre-culture.

Est-ce la même chose pour les hommes ou est-ce que c’est plus prononcé pour les femmes ?

Je ne sais pas car nous n’avons pas travaillé sur les hommes. Ceci étant, cette population, de manière générale, se définit à l’intérieur d’elle-même, se juge sur des critères très précis et, en même temps, se détermine contre une population globale qu’elle considère, je n’irais pas jusqu’à dire en pleine dégénérescence mais il y a quand même un peu de ça, je crois.

Quand on cultive le corps, on en vient facilement à penser que les autres se négligent et qu’on leur est supérieur. Ce sentiment là n’est pas du tout présent au départ lorsque l’on commence à pratiquer.

Est-ce que cette opposition entre deux populations implique que ce corps transformé ne pourra jamais être vécu « normalement » de part et d’autre ?

Il y a une césure entre la culture dominante et ces cultures locales spécifiques, ces « idiocultures » dans lesquelles les significations partagées ne peuvent être interprétées, connues et appréciées uniquement si l’on en est partie prenante.

On parle néanmoins beaucoup d’inclusion en ce qui concerne le corps, et notamment le corps féminin. Est-ce que cela n’est qu’un fantasme ou est-ce que, malgré cette apparente ouverture sur des modèles autres que les modèles dits traditionnels, le corps de ces femmes fait encore et toujours définitivement figure de corps à part ?

L’idée que les normes soient en train de s’ouvrir est une illusion. On essaie de valoriser, les grandes, les maigres, les souffreteuses, les musclées… Tout cela fait partie des outils multiples que possèdent les médias pour faire croire que le monde a changé entre hier et aujourd’hui.

Il y a cependant des glissements qui se produisent, des tolérances qui s’installent, des intolérances également. Avant de travailler sur ce sujet, je ne voyais pas ce corps comme je le vois à présent, par exemple.

Je me dis désormais que ce corps est celui de quelqu’un qui a vraiment travaillé pour le cultiver.

Ce corps, vous dites qu’il a pratiquement disparu en France. Pourquoi ?

Oui, ce corps féminin a pratiquement disparu en France. On rencontre aujourd’hui des femmes qui font du fitness, du body fitness, qui pratiquent la musculation mais sans aller jusqu’au paroxysme, sans aller jusqu’à ce que l’on peut voir sur la scène internationale avec les athlètes étrangères…

Il y a plusieurs raisons à cela : des raisons liées aux critères d’appréciation des fédérations et des raisons liées au dopage.

En France, le dopage était devenu une pratique non contrôlée et il y a eu un coup d’arrêt avec des contrôles beaucoup plus stricts. Ce n’est pas le cas à l’étranger et ça a décliné à cause de ça : l’évolution des critères esthétiques et les langues qui ont commencé à se délier sur le dopage.

C’est intimement lié aux institutions.

Oui, c’est très lié à l’environnement culturel et social français.

Mais la pratique continue ailleurs ?

En France, ces corps de femmes ont disparu. Il existe encore des corps musclés, mais ça n’a plus rien à voir avec ce que l’on a pu observer à la fin des années 90. Ils continuent néanmoins à exister dans d’autres pays.

Les Fédérations internationales continuent la pratique, organisent encore des compétitions dans lesquelles on voit des corps monstrueusement musclés, encore pire que ce que l’on pouvait imaginer il y a trente ans.

Beverly Francis, que nous avons évoqué, a fait exploser les normes. Elle s’est probablement dit que la femme pouvait faire comme l’homme, qu’elle pouvait être jugée selon les mêmes critères d’appréciation.

Je pense que c’est une forme d’égalitarisme extrêmement puissant et même d’équité. Beverly Francis a rétabli de l’équité.

Bev Francis se raconte, en 2021, sur la chaîne australienne ABC Australia.

L’équité à travers un corps exacerbé ?

Oui, elle a montré que c’était possible. On pourrait dire de ces femmes qu’elles se sont sacrifiées sans le vouloir, même s’il n’y a probablement pas du tout de sacrifice dans leur esprit. Il n’y a pas non plus de grande cause féministe ou masculiniste à défendre, il n’y a rien.

Ce n’était pas une idéologie, simplement des pratiques que l’on peut considérer comme profondément équitables, égalisantes qui ont permis à des féministes ou à des femmes et des hommes tenant un discours féministe de dire : « Vous voyez, les femmes aussi peuvent y arriver ! »

Ouverture Bev Francis... ©bevfrancis.com