Tu es danseur de profession et tu as décidé, il y a un peu plus de cinq ans, de mettre ton art au service d’une problématique sociétale, les violences faites aux femmes. Tu avais déjà envisagé la danse par le prisme du soin avant ?

Je suis né d’un père danseur et d’une mère qui était son élève, chez moi la danse est un héritage. Lorsque je ne me sentais pas bien, j’ai toujours su mobiliser la danse pour pouvoir aller mieux. Pour ma part, elle est davantage un langage et cette langue-là, la langue du corps, peut être aussi utile pour nous réparer.

Tes ateliers s’adressent spécifiquement aux femmes, est-ce parce que c’est un public plus réceptif à la dynamique du corps comme on la pratique en danse, donc un public plus à même d’être réparé par la danse ?

Oui, hommes et femmes, nous avons forcément un rapport différent à ce langage qu’est la danse parce que, depuis la nuit des temps, on se sert du corps pour contraindre l’esprit et notamment des femmes que l’on sexualise, que l’on objective…

Tout ce processus qui mène à contraindre le corps des femmes fait qu’elles ont toujours ressenti le besoin d’utiliser leur corps différemment. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a plus de femmes que d’hommes dans les cours de danse : elles ressentent intuitivement que c’est dans cet espace, dans ce langage, qu’elles vont pouvoir se libérer des chaînes du patriarcat. Dans cet espace, leur corps ne sera pas objectivé, il deviendra sujet de leur propre émancipation et elles pourront danser ou lui laisser prendre les formes qu’elles ont envie qu’il prenne.

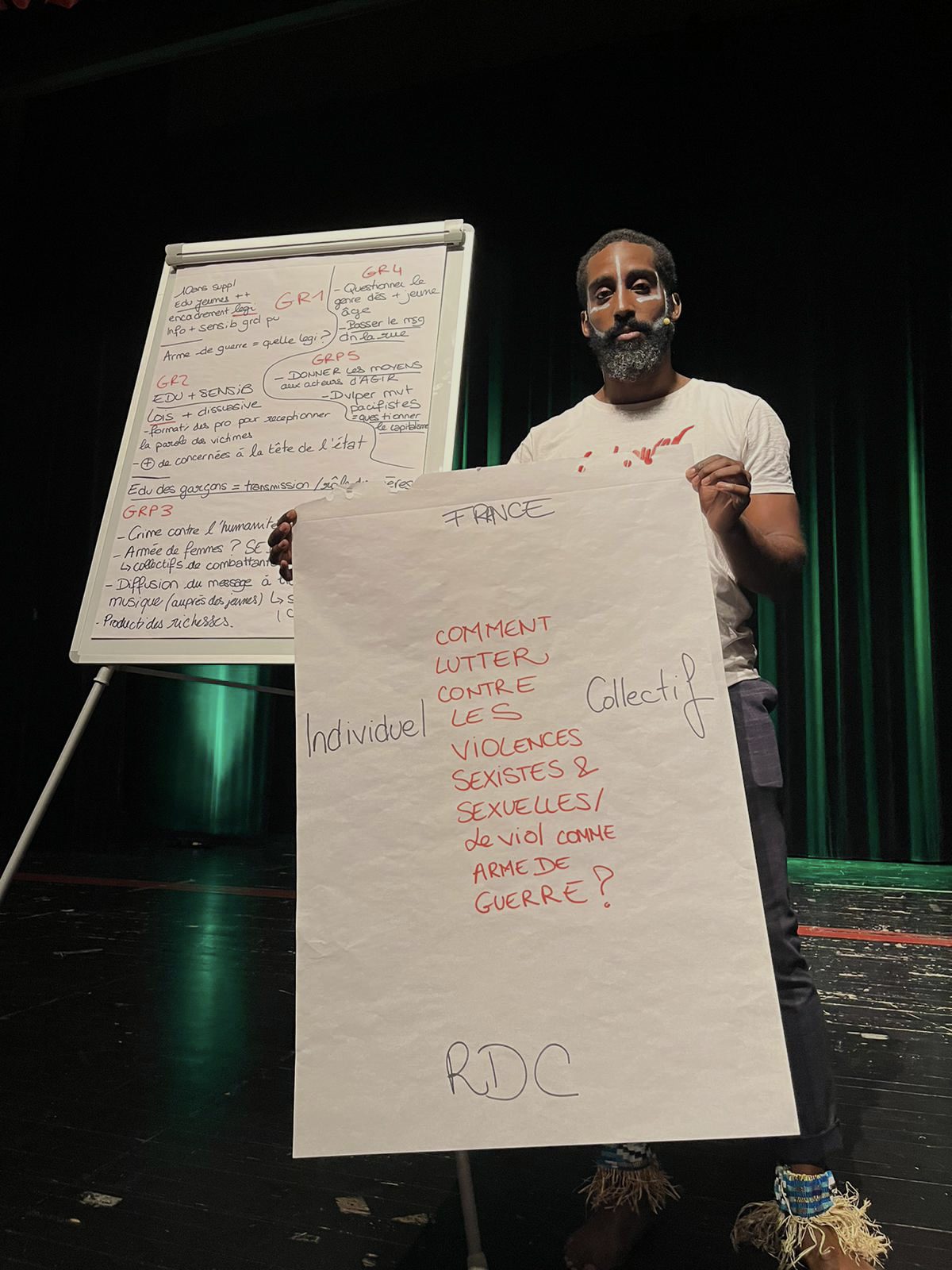

Il y a une rencontre déterminante dans ton parcours qui t’a amené à t’engager dans cette problématique de la violence faite aux femmes, c’est celle du Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, chirurgien-gynécologue-obstétricien spécialiste depuis vingt ans de la prise en charge des femmes survivantes de viol comme arme de guerre en République Démocratique du Congo. Comment s’est faite la rencontre et en quoi a-t-elle été déterminante ?

Je suis professeur de danse depuis mes 17 ans, j’en ai 37, ça fait donc vingt ans et depuis vingt ans, il y a principalement des femmes dans mes cours. Elles m’ont toujours dit que pour elles, ce moment était plus qu’un cours, que c’était un moment de libération. C’est quelque chose que j’avais toujours senti mais que je n’avais jamais formulé et j’ai pu le faire après ma rencontre avec le docteur Mukwege. Cette rencontre a vraiment été comme un électrochoc.

Je l’ai rencontré alors qu’il donnait une conférence à Paris. Il expliquait ce jour-là que, pour les femmes avec qui il travaille en République Démocratique du Congo, le recours à des psychothérapeutes classiques ne fonctionnait pas, que c’était mieux par la danse et le chant et ça a fait tilt. Je lui ai demandé comment je pouvais être utile, ça a été comme un cri du cœur.

Sur le moment, il ne m’a pas répondu mais il est venu me voir en me demandant de lui monter un projet. Ce projet était d’aller là-bas, en République Démocratique du Congo, et de faire danser ces femmes qui ont été victimes d’extrême violence.

Par la suite, j’ai théorisé mon action et j’ai cherché à lui donner un corps protocolaire et transmissible.

Comment est-ce que ça s’est passé ?

Après cette rencontre, j’ai commencé à parler des violences sexuelles autour de moi et j’ai eu l’impression d’une épidémie : beaucoup de femmes me racontaient en avoir elles aussi été victimes. Tout cela m’a fait prendre conscience qu’en France aussi, en zone de paix, il y avait un tabou autour des violences sexistes et sexuelles et que nous les hommes, nous en avions été protégés. Enfin, nous n’en avions pas été protégés, nous étions les bourreaux. Ça aussi, ça été un électrochoc.

En avril 2017, je suis parti au Congo, nous avons lancé le projet Re-Création le 14 juin et le 5 octobre suivant, l’affaire #MeToo éclatait. C’était comme s’il y avait eu une concordance des temps : ces violences sont un continuum et ça se passe pareil en zone de guerre ou en zone de paix. À partir de ce « moi aussi » parti de femmes blanches, hollywoodiennes puissantes, il y a eu une déflagration.

Vous n’avez pas eu peur, à un moment, que le fait d’être un homme soit un frein pour vous engager auprès de ces femmes ?

Je ne me suis jamais posé la question, ce sont les Français qui me l’ont fait me la poser. Je la comprends, elle est légitime mais ça a été un vrai souci. Je suis parti au Congo avec deux amies à moi, deux femmes blanches qui ne connaissaient pas l’Afrique. Au retour, on décide d’envoyer un questionnaire de satisfaction et elles souhaitent ajouter une question pour demander si le fait que je sois un homme pose problème. Moi, à l’époque, j’ai trouvé ça étrange. Je suis professeur de danse depuis mes 17 ans, je donne des cours à des femmes et je ne me suis jamais posé cette question.

À ce moment-là, je ne vois pas pourquoi j’aurais besoin de me chercher une légitimité pour faire ce que j’ai toujours fait. Finalement, je les écoute, j’envoie le questionnaire et la fondation du docteur me renvoie un message en me disant : « Vous et vos histoires, la manière dont vous voyez les choses, ce n’est pas comme ça ici. Le docteur est un homme et nous, on prend toutes les personnes de bonne volonté, droites, correctes. » En France, en revanche, c’était un sujet. Chaque fois que je rencontrais des structures féministes, la question revenait.

Ce temps perdu à expliquer était du temps perdu quand il fallait passer à l’action. Je me suis dit que j’allais écrire un livre « La rage de vivre »* qui raconte mon parcours et me permet d’aller puiser ma légitimité dans cette histoire. C’est désormais un sujet que je n’aborde plus. Je pense, qu’un jour, on dépassera ça et que je ne serai plus ramené à ma masculinité.

Comment se présentent les ateliers par rapport à un cours classique ? Est-ce que l’on aborde le mouvement différemment lorsqu’il est utilisé dans un but cathartique ?

La configuration de l’espace n’est pas la même et on change la manière d’aborder l’atelier. Nous essayons de partir des besoins des personnes qui sont-là, même si nous ne nous interdisons pas de tester des choses. Si ça fonctionne, on approfondit les mouvements qui prennent car ils reflètent un besoin.

Dans un cours, c’est plus classique, c’est pyramidal : le prof est devant, les élèves derrière. Moi, le professeur, je viens avec mes idées et les élèves les ingurgitent. Je caricature mais, dans le fond, ça reste ça malgré tout : j’ai mon idée en tête et les gens suivent.

Avec Re-Création, nous proposons des ateliers et non des cours, la sémantique est importante. Nous allions temps d’expression avec le verbe et temps d’expression à travers le corps. Nous laissons beaucoup plus de place aux personnes pour exprimer et partager leur mouvement.

Concrètement, comment débute un atelier ? Est-ce que c’est toi qui inities un mouvement ou tu te laisses guider par les femmes qui viennent ?

On commence par la parole, un simple bonjour, parce que c’est ce qu’il y a de plus facile et puis on prend la température, on fait une petite météo des émotions pour identifier comment les femmes se sentent. Par la suite, on part de ce qu’elles ont émis par le verbe pour le transformer en mouvement.

Au départ, c’est moi qui propose des mouvements représentatifs de ce qui a été dit et puis on cherche à leur laisser au maximum l’espace pour proposer des choses, construire avec elles au fur-et–à mesure. Chaque atelier est différent.

Qu’est-ce que la danse, le travail du corps, apporte de plus par rapport à la seule parole ?

Parfois, il y a des émotions inexprimables avec les mots. Il y a des maux qui sont inexprimables avec les mots parce que ces maux sont mélangés de plein de choses. C’est facile de dire la colère, la tristesse, la joie, mais comment on dit les trois dans un même mot ? C’est très compliqué.

La danse – les arts en général – peut nous permettre de faire passer tout ça dans la même phrase corporelle. Après, il faut essayer de structurer pour mieux comprendre d’où viennent ces émotions puis de verbaliser pour être un peu plus précis. On essaie également de re-danser parce que, finalement, tout ça est interconnecté et que séparer ne permet jamais de véritablement comprendre l’ampleur de la difficulté des traumas.

Bolewa Sabourin a lancé le projet Re-Création au sein de son association LOBA (“Exprime toi” en lingala) créée avec Wiliam Njaboum.

Le langage du corps permet d’exprimer ce que les mots ne permettent pas toujours ?

Oui, la force du mouvement dansé c’est qu’il permet véritablement d’exprimer l’indicible. L’autre chose qui est aussi importante dans ce langage-là, c’est de pouvoir s’exprimer sans forcément être compris. Lorsqu’on est dans le verbe, on veut pouvoir être compris, ça me rend mon humanité, mais c’est toi qui détiens cette humanité : tu me dis je t’ai compris, tu es vivant.

Parfois, on a juste envie de pouvoir s’exprimer sans chercher à être validé. C’est uniquement pour soi et ce pour soi, quand on a été victime de traumas, est encore plus important. Ça permet de retrouver sa place à soi en soi, c’est ça que permet la danse. Même si j’écris pour moi dans un carnet, j’écris pour moi pour que quelqu’un, un jour, le lise et comprenne tout ce que j’ai pu vivre, tout ce par quoi je suis passé.

C’est là la différence : le langage des mots a été inventé pour que l’on puisse se comprendre entre humains de manière précise, les arts et la danse peuvent être juste moi et, en face, les gens comprennent ce qu’ils ont envie de comprendre. Ça redonne de la force aux individus.

*« La rage de vivre » de Bolewa Sabourin, Faces cachées éditions.