Combien y a-t-il de licenciés en haltérophilie en France et parmi eux, combien y a-t-il de femmes ?

Nous avons environ 25 000 licenciés à la Fédération, un chiffre qui englobe également les pratiques en musculation. La proportion de femmes à l’intérieur de ces 25 000 licenciés est de 40 % quand, il y a huit ans, elle était de 30–33 %.

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il y a plusieurs facteurs. Le premier est que toutes les activités de musculation et d‘haltérophilie se sont énormément démocratisées grâce, notamment, à l’essor du CrossFit. Désormais, lorsque vous allez dans les salles de remise en forme, vous voyez beaucoup de femmes et, qui plus est des jeunes femmes, qui pratiquent ces disciplines.

Une autre explication tient au fait que le rapport au corps est différent de ce qu’il a pu être par le passé, le rapport aux formes également. Et puis, il y a la beauté du geste technique en haltérophilie. Beaucoup de filles se retrouvent dans ce geste précis, exigeant, qui procure des sensations.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’haltérophilie est un super outil pour développer ses cuisses, ses fessiers, son dos et avoir une musculature harmonieuse, des bénéfices avec lesquels les femmes accrochent.

Vous évoquez le rapport au corps, comment a-t-il évolué ?

Les physiques féminins musculeux se sont vraiment démocratisés. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, on voit des filles musclées ou qui essaient d’avoir des fessiers musclés, bombés, des cuisses bien galbées. Le muscle n’est plus tabou.

Cette évolution du rapport au corps s’inscrit dans un courant de pensée que l’on retrouve beaucoup dans le CrossFit et qui privilégie une alimentation saine, une hygiène de vie, une activité musculaire, une activité physique…

Pourtant, l’haltérophilie a longtemps pâti de son image de sport de force, de sport qui génère des physiques musculeux parfois jusqu’à l’outrance…

Les physiques musculeux jusqu’à l’outrance ont plutôt à voir avec le culturisme qui est une discipline qui juge le volume musculaire, la sèche, le fait d’avoir très très peu de graisse et d’être très musclé. Dans le culturisme, c’est le muscle pour le muscle.

En haltérophilie, tous les gabarits sont représentés : on trouve des femmes très fines et d’autres avec un peu plus de volume, un peu plus de poids aussi. C‘est ça qui est assez chouette avec cette discipline, tout le monde peut s’y retrouver dans les catégories de poids de corps.

©Alora Griffiths/Unsplash

Vous évoquez les préjugés dont a pâti l’haltérophilie. Quels sont ceux qui ont le plus porté préjudice à la discipline et qui persistent éventuellement encore aujourd’hui ?

En haltérophilie comme en musculation, il y a longtemps eu cette croyance que la discipline avait une incidence sur la taille et favorisait les maux de dos. Aujourd’hui, nous sommes parvenus à démontrer scientifiquement que tout cela était faux : l’haltérophilie ne rend pas petit, tous les gabarits et toutes les tailles sont représentées avec des athlètes qui, parfois, font 1,90m, 2m.

En parallèle, nous avons fait intervenir des pédiatres pour expliquer que pratiquer l’haltérophilie était très bon pour le squelette. C’est une discipline qui permet de solidifier l’ossature et, lorsque l’on pratique une activité musculaire, et ce de manière générale, qui plus est avant et pendant la puberté, ça fait du capital osseux pour tout le reste de sa vie.

C’est la même chose pour le dos, il faut travailler les muscles de son dos pour éviter d’avoir des problèmes, c’est démontré là aussi de manière scientifique. Enfin, concernant les préjugés, nous avons également eu à pâtir des histoires de dopage.

Philippe Geiss au Centre sportif de Normandie.

Il y a eu des problèmes de dopage au niveau international mais l’IWF (International Weightlifting Federation) a fait beaucoup pour que ça s’arrange et c’est d’ailleurs pour cela que nous sommes restés au programme des Jeux Olympiques. En France, on souffrait de ça : nous avions des sportifs propres qui allaient se bagarrer, au niveau international, avec des tricheurs donc c’était compliqué.

La situation s’est assainie, nous commençons à avoir de bons résultats au niveau international parce que nous pouvons désormais rivaliser à armes égales.

Est-ce que, concrètement, ces évolutions font que les parents sont plus enclins à laisser leurs filles prendre une licence pour pratiquer l’haltérophilie ou est-ce que c’est un sport auquel elles viennent par conviction personnelle lorsqu’elles sont un peu plus âgées ?

Je suis professeur de musculation depuis 1995 et, à l’époque, lorsqu’on entraînait une femme, le mot musculation faisait encore peur. On entendait souvent : « Quoi ? Tu fais de la musculation ? Mais ce n‘est pas, possible, tu vas devenir énorme ! » Pour l’haltérophilie, c’était encore pire. Il y avait même des médecins qui refusaient de délivrer des certificats médicaux aux jeunes femmes qui souhaitaient se lancer.

C’est un problème que nous avons rencontré pendant des années et des années mais, aujourd’hui, le regard que l’on porte sur ces disciplines commence à évoluer, notamment parce qu’il a été prouvé scientifiquement qu’il était important de pratiquer, à la fois, une activité d’endurance mais aussi une activité musculaire pour être en bonne santé.

À quel âge commence-t-on l’haltérophilie ?

Les jeunes filles s’inscrivent à partir de 10–11 ans, 12 ans, dans les clubs et nous ne cherchons pas à les y amener plus tôt. 10-12 ans, c’est l’âge auquel elles commencent à avoir un bon schéma corporel et de la coordination. Il devient intéressant de faire des exercices de renforcement, de commencer à apprendre les techniques de placement. Pour ces jeunes filles, il n’y a évidemment pas des charges lourdes, c’est plus du gestuel, du renforcement, ça commence comme ça.

Certaines d’entre elles viennent à nous spontanément car l’haltérophilie est un sport familial. Nous avons souvent les enfants de ceux qui pratiquent, la famille proche et l’entourage.

D’autres viennent également grâce aux campagnes de communication à destination du jeune public que vous menez depuis quelques années…

Nous avons plusieurs dispositifs, mais le plus connu d’entre eux reste l’« Haltéro Tour ». L’objectif de cette manifestation que j’ai créée en 2011 et qui se déploie sur tout le territoire, est de faire découvrir ce qu’est l‘haltérophilie au-delà des préjugés et d’en montrer les bienfaits.

Le premier atelier que nous mettons en place consiste à apprendre aux enfants à soulever leur cartable ou leur sac à dos, ce qui leur permet de comprendre immédiatement l’intérêt de notre discipline en faisant le lien entre l’haltérophilie, sport olympique, et les gestes du quotidien.

Ça apprend aux enfants les bonnes postures – pour ramasser un objet, je vais avoir besoin d’avoir le dos plat, d’être bien placé, de plier mes jambes, d’être un peu fort au niveau du dos… – et ça montre que le sport est important pour la santé, qu’il faut bouger, se dépenser, que le renforcement musculaire est utile dans la vie de tous les jours.

La fédération a également une mission de détection. Y a-t-il des qualités, des prédispositions qui vous incitent à orienter une jeune fille vers l’haltérophilie et le haut niveau ?

Ce sont avant tout des qualités d’explosivité, c’est-à-dire la capacité à déplacer la charge le plus rapidement possible, à faire un mouvement très dynamique. Parfois c’est plus compliqué pour les très grands gabarits, les gens qui ont de longs segments, des longues jambes mais malgré tout, il n’y a pas de morphotype particulier. Ce qui compte avant tout, ce sont les qualités techniques – geste et explosivité – que l’on va travailler très jeune.

On apprend également la force, nous avons des athlètes très forts en jambe, capables de faire des squats très lourds. Toutes ces qualités sont importantes pour un haltérophile mais si, au départ, on en est dépourvu, on peut avoir de très bons résultats en travaillant.

Est-ce que l’engouement des filles pour l’haltérophilie dont vous parliez a des répercutions concrètes sur le haut niveau ?

Effectivement. Aujourd’hui, nous sommes en manque de garçons, notamment chez les jeunes, et c’est un vrai problème. Aux Jeux de Tokyo, nous avions trois femmes pour un garçon.

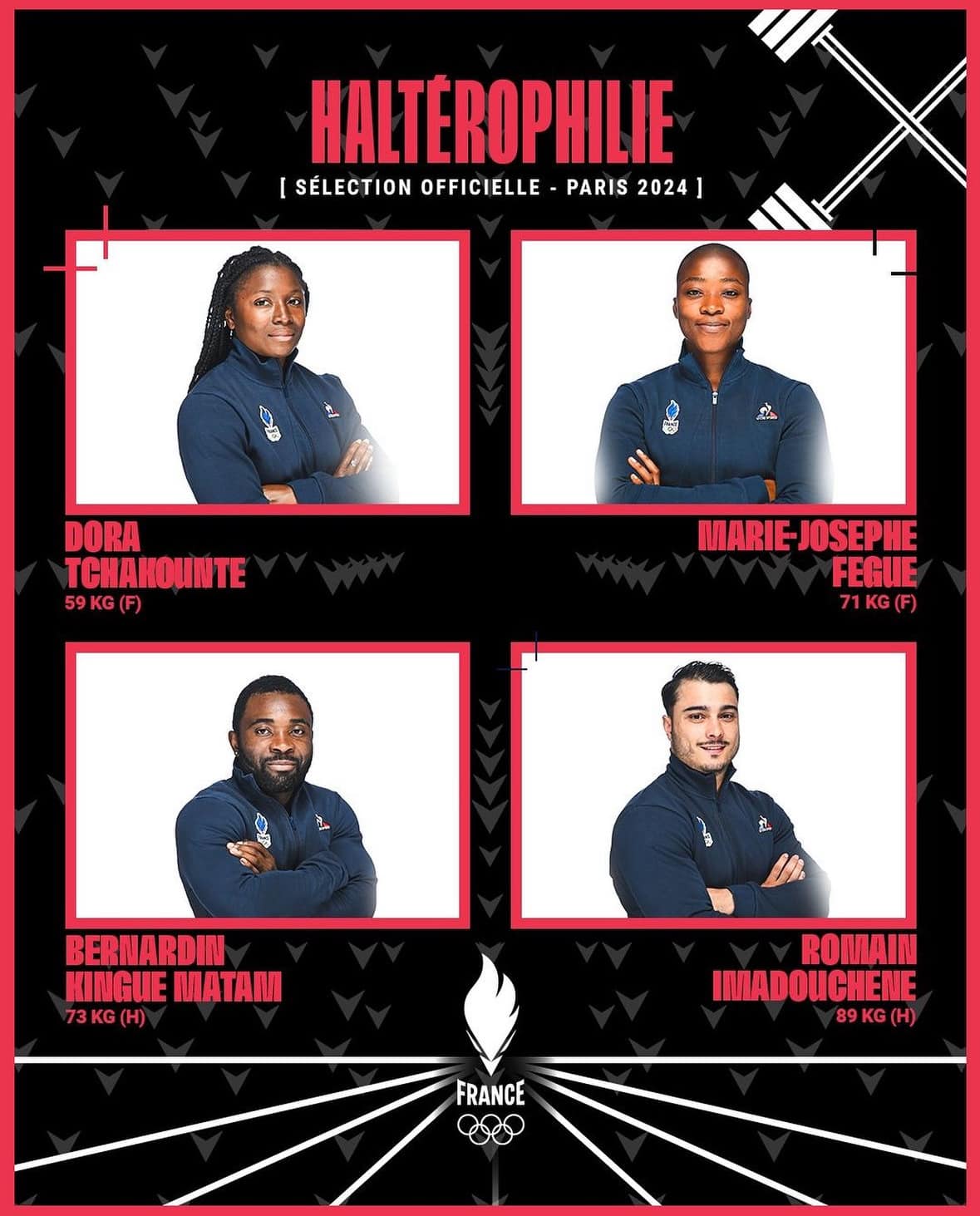

Cette année, pour Paris, c’est un peu différent puisque nous avons des quotas pays hôte, ce qui masque un peu la réalité mais, si nous ne les avions pas eus, nous aurions probablement eu trois qualifiés dont Dora Tchakounté et Marie-Josephe Fegue.

Sur les équipes de France jeunes, et même sur les stages jeunes, nous sommes à peu près sur 2/3 de femmes et 1/3 de garçons.

Ça paraît étonnant, comment cela se fait-il ?

Je pense qu’il y a deux explications. La première est que nous avons plus de filles en pratiquantes, ce qui fait que le réservoir est un peu plus large. Je pense aussi que, pour l’instant, le haut niveau féminin reste un peu plus accessible, ce qui ne veut pour autant pas dire que c’est facile. Quoiqu’il en soit, cela signifie qu’une fille qui débute l’haltérophilie va réussir, si elle s’entraîne sérieusement, à atteindre du haut niveau plus vite qu’un garçon.

Concrètement, nous avons plus de femmes qui arrivent au niveau Championnat de France ou sur de bons niveaux, ce qui nous permet de les repérer et de les prendre en stages nationaux. Le niveau des garçons est tellement haut que certains ne parviennent pas à l’atteindre et aujourd’hui, nous nous demandons si nous n’allons pas mettre en place des critères favorisant pour les garçons dans le but de les intégrer en stage.

Est-ce que l’intégration de l’haltérophilie féminine aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney peut également expliquer ce phénomène ?

Il est vrai qu’entre les Jeux de Tokyo et ceux de Paris, la progression est folle chez les femmes ! Lorsqu’un sport devient olympique, le niveau monte immédiatement. Ceci est dû au fait que des pays qui ne le faisaient pas avant s’y intéressent. Tout cela créé quelque chose en termes de niveau sportif qui peut également expliquer l’explosion du niveau en haltérophilie féminine qui continue encore aujourd’hui. La nation phare reste, pour le moment, la Chine, la Colombie est très forte aussi, tout comme les États-Unis, la Turquie et c’est à peu près la même chose chez les garçons.

À Paris, cet été, la France sera représentée chez les femmes par Dora Tchakounté et Marie-Josèphe Fegue. Dora a terminé 4e à Tokyo en passant à un cheveu du bronze, pour Marie-Josèphe, ce sera une première. Comment les sentez-vous à quelques semaines de la grande échéance ?

On les sent sereines, déterminées. Dora et Marie-Josèphe sont deux femmes avec deux caractères complètement différents, mais qui s’entendent très bien et sont très amies dans la vie.

Dora est très calme, peu démonstrative mais elle cache, derrière tout cela, une détermination et une volonté fortes. C’est une compétitrice, elle est habituée des grandes compétitions et elle sait ce qu’elle à faire. Pour Paris, monter sur le podium serait vraiment un exploit pour elle parce que le niveau, je le disais précédemment, a terriblement augmenté. Dora a néanmoins continué à progresser et je pense qu’une place de finaliste est à sa portée. Son objectif sera d’être à son meilleur niveau, prête à saisir toutes les opportunités qui se présenteront.

Marie-Josèphe est vraiment très déterminée, elle a une rage au fond d’elle et cette envie d’y arriver. Elle est sur le bon tempo pour l’instant au niveau des performances, elle est en forme et a cœur de monter sur le podium. Marie-Josèphe, c’est vraiment LA chance de médaille française en haltérophilie.

Marie-Josèphe Fegue a dû composer avec une difficulté supplémentaire : changer de catégorie de poids pour pouvoir concourir aux Jeux. Dora Tchakounté continue, quant à elle, à évoluer en – de 59 mais la concurrence s’est densifiée. Entre Tokyo 2021 et Paris 2024, est-ce que l’on peut dire que c’est une compétition complètement différente qui s’annonce ?

Il est vrai que les considérations de catégories de poids sont complexes et cela peut être la loterie pour certains sportifs : si vous avez la chance d’évoluer dans une catégorie pour laquelle votre poids de corps est proche, c’est top mais, si ce n’est pas le cas, il va vous falloir prendre ou perdre 5 ou 6 kilos et là, c’est compliqué. La question des catégories rebat les cartes au début de l’olympiade. C‘est une adaptation permanente et ce n’est pas évident, d’autant plus pour les sportifs.

Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour décider qu’un athlète doit monter ou descendre de catégorie en vue des Jeux Olympiques ?

Ce sont des choix stratégiques qui dépendent du contexte, de l’adversité et des qualités de l’athlète concerné. L’haltérophilie est un mouvement qui demande beaucoup de vitesse, d’explosivité donc, parfois, prendre 4–5 kilos parce qu’il faut monter de catégorie implique d’être moins rapide. Ce choix de prendre ou perdre du poids a une incidence sur la technique, sur la performance. Marie-Josèphe, par exemple, avait le choix entre les 71 ou les 81, ce qui fait quand même 10 kilos d’écart !

Il faut analyser quelles sont ses chances de médailles mais également se demander quelle est la catégorie dans laquelle elle va pouvoir s’exprimer sans danger pour son intégrité physique : quand on perd 5 ou 6 kilos, on ne s’entraîne pas pareil, on se fragilise et c’est pour cela que l’on fait des descentes de poids le moins souvent possible.

En avril, Marie-Josèphe a fait deuxième de la Coupe du monde en Thaïlande en 76 kilos, qui est une catégorie au-dessus de celle dans laquelle elle concourra aux Jeux, mais on ne voulait pas lui imposer un régime à ce moment-là. Elle fera une descente de poids uniquement pour les Jeux.

Marie-Josèphe Fegue et Dora Tchakounté ne seront peut-être pas de l’aventure dans quatre ans à Los Angeles. La relève est-elle déjà en place ?

Avant de parler de relève, je voulais souligner que la reconversion est une étape qui se prépare. Dora est en école de kiné, Marie-Josèphe a déjà passé des diplômes d’éducateur sportif sur cette olympiade et elle va continuer sur de la formation complémentaire, probablement à partir du mois de septembre.

En ce qui concerne la relève, il y a Garance Rigaud qui est à l’INSEP et évolue dans la même catégorie que Dora. Il y a eu une grosse concurrence franco-française entre elles en vue des Jeux en 59 kilos. Dora était devant mais Garance n’était pas loin, elle représente l’avenir et on mise fort sur elle pour Los Angeles.

À un degré moindre, nous avons également Vicky Graillot qui est de Dijon, a déjà fait des Championnats du monde et a un beau potentiel pour l’avenir. Et puis, nous avons une toute jeune athlète qui arrive et s’appelle Margot Kochetova. Elle vient d’être sacrée championne d’Europe des – de 17 ans, elle a fini 3e des Championnats du monde des – de 17 ans au Pérou. C’est une athlète à suivre et cela montre qu’en ce qui concerne les femmes et la relève, il y a des athlètes qui sont là pour la suite.

Ouverture ©Pexels/Anastasia Shuraeva

D'autres épisodes de "Muscu, haltéro, CrossFit, ça envoie du lourd !"