Les Jeux olympiques de Paris ont été paritaires, y aura-t-il une incidence sur la pratique sportive féminine ?

Si on regarde les leviers psychologiques qui jouent en matière d’engagement dans le sport, l’identification à un modèle joue un rôle très important. Il n’est qu’à prendre l’exemple du football féminin dont l’essor a démarré à la suite de la Coupe du monde 2011 : l’image catastrophique renvoyée par les garçons à l’issue du Mondial sud-africain combinée aux bons résultats de l’équipe de France féminine l’année suivante a conduit à une explosion du nombre de licences. Même chose avec Estelle Mossely en boxe : après sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, les demandes de licences ont fortement augmenté et notamment chez les jeunes filles.

Le fait que les Jeux parisiens de 2024 aient été paritaires peut laisser penser qu’ils joueront à leur tour en faveur du sport féminin, à condition néanmoins que la médiatisation soit elle aussi paritaire, ce dont je suis beaucoup moins certaine.

L’une des explications qui permet de comprendre la disparité entre les hommes et les femmes en matière de sport est l’existence de stéréotypes sociaux. Ces derniers prennent racine dans notre histoire puisque la pratique sportive était, à l’origine, destinée à former les futurs soldats ou les futures élites, catégories dont les femmes étaient exclues. Aujourd’hui encore le sport continue à véhiculer des représentations majoritairement masculines ?

Même si la pratique féminine s’est beaucoup développée depuis la fin du 19e siècle, on constate effectivement que le sport continue à véhiculer majoritairement des représentations masculines. Des psychologiques ont été menées sur des enfants de primaire et de collège à qui il était demandé de dessiner ce qui leur venait d’emblée à l’esprit à l’évocation des pratiquants de sport. La très grande majorité d’entre eux dessinait un garçon et, le plus souvent, un garçon qui joue au football.

D’autres , menées en laboratoire, ont cherché à analyser les temps de réaction à l’évocation d’associations d’idées concernant le sport et les représentations du masculin et du féminin. Là encore, il a été constaté que, de manière globale, le sport était encore très associé à la masculinité. Seuls les sports genrés féminins véhiculent majoritairement des valeurs plus féminines, mais ces derniers restent des pratiques minoritaires, beaucoup moins médiatisées et donc beaucoup moins mises en avant que le sport masculin.

Il n’existe pas de « territoire » neutre où les stéréotypes de sexe n’affectent pas la vision que l’on a d’un sport qui ne serait ni masculin, ni féminin ?

Il existe peu de pratiques comme cela. Si l’on reste dans le cadre des Jeux Olympiques, ces ancrages très anciens ont joué sur l’intégration tardive de certains sports comme le saut à ski féminin qui n’apparait au programme qu’en 2014 par exemple. La raison invoquée pour justifier cela est la même que celle qui était avancée à la fin du 19e siècle : une raison médicale qui voudrait que la discipline soit dangereuse pour la santé des femmes. Idem pour le canoë-kayak, où l’une des nombreuses spécialités que compte la discipline n’a été autorisée qu’à partir de la dernière olympiade, soit 2020 ! La justification est encore une fois la même : dans cette spécialité, seuls l’un des deux genoux est posé au sol, ce qui serait mauvais pour l’appareil reproducteur féminin.

20 août 1922, Mary Lines crée l’exploit sur le 100m

Comment comprendre que ces considérations médicales n’aient pas évolué en un siècle ?

Il y a d’abord une représentation, elle aussi très ancrée, qui voudrait que les capacités physiques des femmes soient inférieures à celles des hommes. Ce qui interroge à ce propos, c’est que personne, à part ceux qui travaillent sur le sujet, ne se pose la question de savoir pourquoi une femme est alignée sur 100 mètres haies, 110 pour un homme. Ça parait normal, un point c’est tout.

Si on regarde les études de physiologie sur les différences filles–garçons, le sexe ne représente qu’un faible pourcentage des performances physiques (autour de 10 %) or, les résultats omettent souvent de l’indiquer, ce qui contribue à véhiculer et à renforcer cette idée de capacité physique inférieure des femmes. Autre chose intéressante, il a été prouvé que chez les filles et les garçons qui font du sport, il n’y a pas de différence de performance et ce, jusqu’à la puberté. Chez les par exemple, aucune différence entre filles et garçons en termes de performances jusqu’à l’âge de 10 ans, ce que l’on ne sait pas puisque l’on reste bloqué sur cette représentation d’un corps féminin doté de capacités physiques plus faibles.

De qui émanent majoritairement ces stéréotypes ?

De tout le monde, pas seulement des hommes ou des personnes sexistes : on peut tous être influencés par ces idées reçues dans nos façons de penser et ce, sans même s’en rendre compte. En ce qui concerne leurs répercussions sur notre pratique sportive, les études de psychologie montrent qu’il y a un facteur clé dans l’engagement, quelle que soit l’activité choisie, c’est le sentiment de compétence. Même si l’on n’a pas essayé de pratiquer un sport donné, on peut déjà en avoir une représentation ce qui fait que, si l’on est une fille et que l’on veut se lancer dans un sport stéréotypiquement masculin qui va demander de la force physique ou autre, on va avoir tendance à se dire que l’on n’en est pas capable. Conséquence : on ne s’engagera pas.

C’est un facteur limitant mais il en existe d’autres, liés notamment aux normes sociales et au fait que l’on a tendance à sanctionner toutes les personnes qui sortent de ce cadre. Concrètement, les filles vont subir des moqueries si elles pratiquent une activité stéréotypiquement masculine, même chose pour les garçons qui souhaitent se lancer dans un sport stéréotypiquement féminin.

Comment expliquez-vous leur persistance ?

C‘est compliqué. En psychologie sociale, on considère que le point de départ de tout cela repose sur le fait que notre système cognitif est limité. Nous avons plein d’informations à traiter, tout le temps, et nous ne sommes pas capables de tout analyser. Pour comprendre le monde qui nous entoure, nous avons besoin de simplifier la réalité et c’est là que les stéréotypes jouent. Ces derniers seraient liés à des processus de socialisation : dans notre enfance, nous sommes exposés à certaines représentations du masculin et du féminin et, dans notre système cognitif, ces associations vont devenir très fortes et automatiques.

Pour citer un exemple, il y a ce sur de la boxe féminine – « Elles ont le swing » de Mohamed Djellal – durant lequel on voit Myriam Chomaz se prendre un coup et saigner de l’arcade sourcilière. Son entraîneur, qui la côtoie pourtant tous les jours, veut arrêter le match. Myriam insiste et finit par continuer, mais son coach explique par la suite qu’en la voyant, il a pensé à sa femme, à sa fille, au stéréotype de la femme fragile, et que c’est pour cela qu’il a voulu mettre un terme au combat. Cela prouve que même des personnes très familiarisées avec ce sujet peuvent être affectées par ces stéréotypes.

Est-ce qu’il est possible néanmoins d’en limiter la portée ou les effets ?

Des chercheuses américaines qui travaillent sur le sujet depuis une dizaine d’années ont développé des programmes d’intervention, principalement en entreprise, pour essayer de détricoter ces automatismes avec deux principes clés : le premier, c’est de mettre le public en situation afin de lui faire prendre conscience de ces biais cognitifs. Le second, c’est d’avoir une volonté forte car, comme pour n’importe quelle habitude, changer demande beaucoup d’efforts. Je n’ai pas d’exemple de ce type de programmes en sport, mais ça fait partie des pistes que j’aimerais explorer si je parviens à trouver des financements.

Déconstruire passe par le fait d’expérimenter, mais aussi de montrer, d’où l’importance cruciale de la médiatisation…

Ce n’est pas un point de vue scientifique mais il est vrai que, si le changement ne vient pas d’en haut, à savoir un changement politique ou organisationnel, il peut venir d’en bas et notamment des femmes. Lorsqu’Estelle Mossely, pour en revenir à elle, est sacrée championne olympique, il y a eu une explosion de la demande de licences initiée par les jeunes filles alors même que la fédération ne s’y attendait pas.

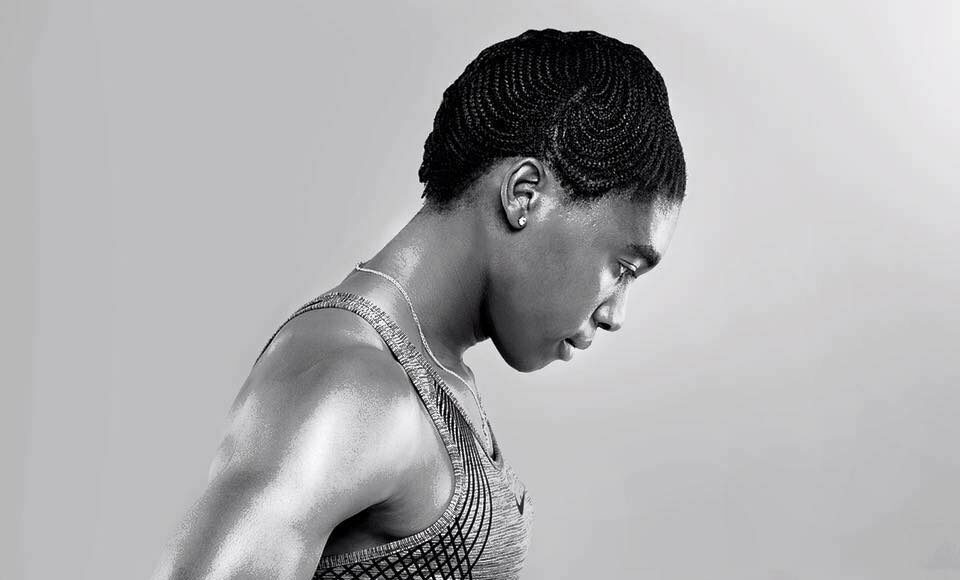

Estelle Mossely…©Facebook

Est-ce que, malgré tout, il est possible de dire que ces stéréotypes ont évolué depuis l’avènement du sport féminin ?

Une de mes collègues a souhaité refaire un état des lieux des stéréotypes sur les activités physiques et sportives en , sans noter d’évolution. En revanche, lorsqu’elle a l’étude sur les enfants à qui on demandait de dessiner une représentation des pratiquants de sport, ça a été différent. Les garçons dessinaient toujours un garçon qui joue au football mais les filles, même si c’est une part minoritaire, dessinaient plus souvent une fille et proposaient des activités plus diversifiées que la seule danse contrairement aux résultats de l’étude originelle menée en 1995. À ce niveau-là, on peut noter une petite évolution même si elle ne concerne pas encore l’ancrage cognitif.

C’est une évolution lente mais positive…

L‘évolution est très lente, mais il y a quand même une évolution. Si on prend le football, depuis 2018 il y a plus 400 % de licenciées mais on reste néanmoins sur 90 % d’hommes licenciés. Tout cela rend optimiste, mais il faut être vigilant sur les effets de rebond : lorsqu’il y a des avancées en faveur de l’égalité homme-femme, derrière, il peut y avoir des représentations misogynes qui vont reprendre le pas.

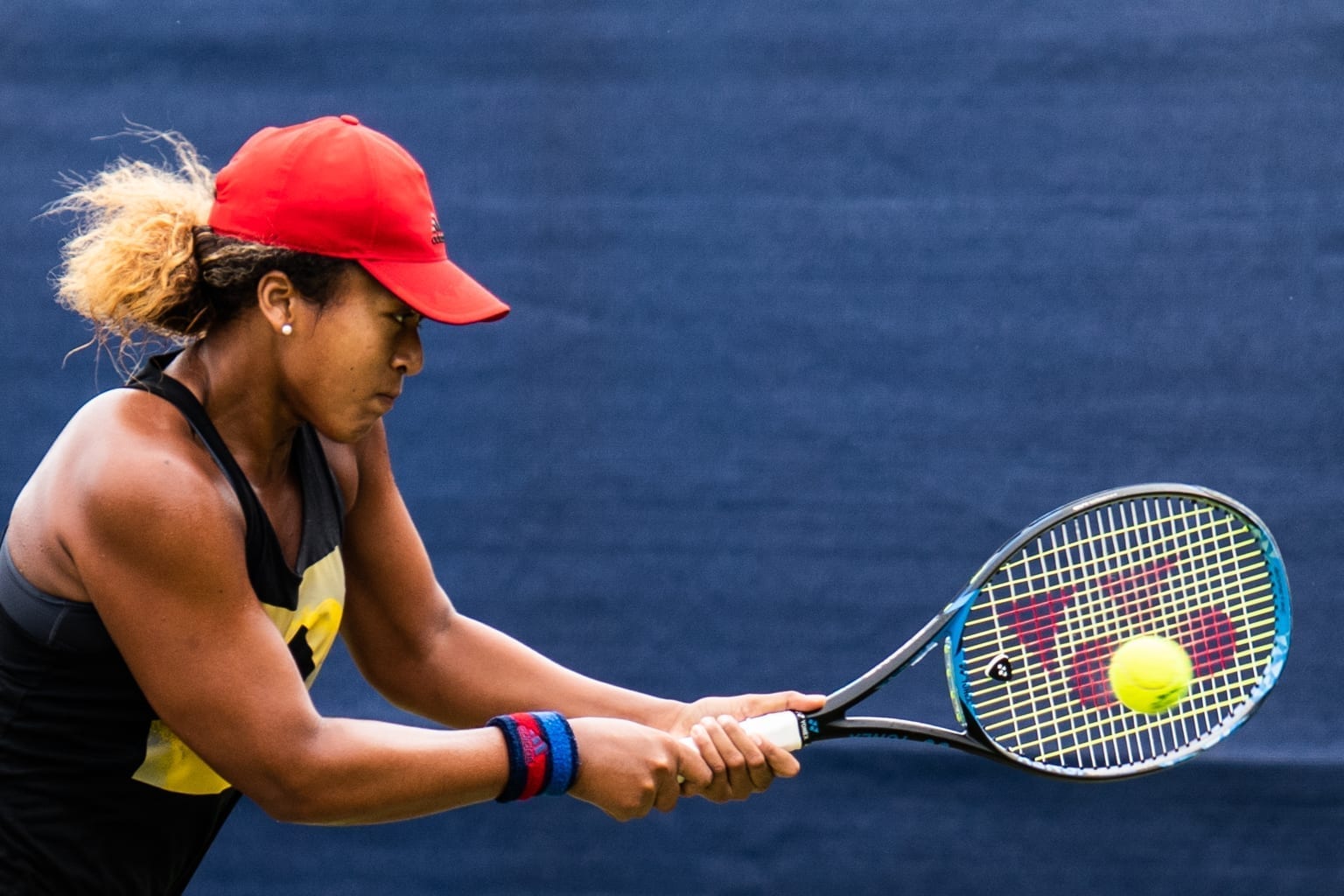

Ouverture ©Pexels

D'autres épisodes de "Dans les coulisses du sport au féminin"