Tu es athlète depuis une quinzaine d’années, comment en es-tu venue à pratiquer l’athlétisme ?

J’ai commencé à courir lorsque j’avais 9 ans. Ça s’est fait un peu par hasard. Mon père s’y était mis l’année précédente, je me suis dit que ça avait l’air plutôt sympa.

L’année d’après, je me suis inscrite dans le club de mon village, ma meilleure amie y était licenciée et depuis, je n’ai jamais arrêté. Avant ça, j’avais testé quelques sports mais je n’avais pas accroché plus que ça. Courir, c’était différent et ce d’autant plus que j’ai vite progressé.

Quels sports tu avais testé avant ?

J’ai fait un petit peu de danse mais ce n’était vraiment pas mon truc. J’ai aussi fait un peu de tennis et j’ai continué alors que je faisais de la course à pied mais ce n’était pas non plus un coup de cœur.

La course à pied, ça, ça m’a vraiment plu. Au début, c’était plus pour être avec les copains et partager des bons moments et puis, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu.

À 9 ans, on a envie de jouer, de s’amuser, les efforts que nécessitent la course à pied sont eux, assez rébarbatifs. Qu’est-ce qui t’a accrochée dans cette discipline au-delà des copains ?

J’ai commencé en poussine et ce qui était bien dans mon club à l’époque, c’est que les entraîneurs étaient vraiment cool et nous faisaient tester plein de choses.

On faisait surtout ce qu’on appelle le triathlon : un saut, une course et un lancer. Je me souviens d’avoir fait du javelot et du saut en longueur et puis après, du 1000m. J’avais déjà une préférence pour le long, je n’aimais pas trop le sprint.

Par la suite, j’ai continué à augmenter la distance chaque année.

Comment ça s’est passé pour toi par la suite. Tu as continué à pratiquer en club ou tu as intégré un pole espoirs ?

Lorsque j’ai commencé, je devais être en primaire. J’ai continué tranquillement au collège et puis, au lycée, j’ai intégré une section aménagée. On avait deux heures d’athlétisme le mardi et le jeudi de 16h00 à 18h00. Je suis restée trois ans dans cette section.

Sur la fin, ça s’est un peu dégradé, on était livrés à nous-mêmes mais ça m’a permis de continuer à m’entraîner et à progresser. À cette époque, au lycée, mes professeurs me disaient que je pouvais faire des classes prépa parce que j’avais de bonnes notes mais, moi, j’avais déjà dans l’idée de continuer à faire du sport de haut niveau et les classes prépa, on sait que c’est assez intense.

Après le bac, je suis partie sur une licence de maths en me disant que ce serait quand même un peu plus cool au niveau scolaire, ce qui me permettrait de continuer à pratiquer la course à pied. J’ai quitté les Ardennes pour rejoindre Reims et j’ai intégré le CREPS avant de rejoindre mon copain à Lille pour mon Master.

Tu avais un emploi du temps aménagé ?

Non, en licence et en Master, je n’avais pas d’emploi du temps aménagé. Pour la plupart, mes profs ne savaient même pas que je faisais de la course à pied à haut niveau. Je voulais finir mes études avant de, peut-être, tenter d’être un peu plus professionnelle en sport.

C’est vrai que, par rapport à mes camarades de classe, je n’avais pas une minute à moi, j’essayais de m’organiser au maximum pour toujours m’avancer dans mes devoirs, mes projets, pour ne jamais être dans le rush et avoir à sauter un entraînement. C’était beaucoup d’organisation et de motivation mais ça me permettait d’avoir un équilibre : après les cours, j’allais m’entraîner et ça me permettait de me défouler.

Quand est-ce que tu te dis que le sport peut également faire partie de ta vie professionnelle ?

Ça s’est fait très progressivement. En licence, j’étais toujours dans l’idée de continuer l’athlétisme, de participer aux Championnats de France et d’essayer de faire des podiums mais ce que je voulais, c’était être performante, le sport n’était pas ma priorité.

En Master, j’ai commencé à avoir de meilleurs résultats encore, j’ai fait des sélections en équipe de France et puis il y a eu le Covid qui m’a bien aidée : je n’ai fait que six mois « normaux » avant d’être confinée. Je suis partie avec mon copain chez mes beaux-parents à la campagne et, comme les cours se passaient en visio, j’ai pu m’entraîner davantage.

Ça m’a plu d’avoir plus de temps pour m’entraîner, je prenais plus de plaisir et je me suis dit : « Pourquoi ne pas m’investir plus en sport à la fin de mon Master ? ». Jusqu’alors, j’avais toujours fait passer mes études avant le sport ce qui faisait que je m’entraînais un peu moins que les autres, j’avais plus de fatigue à gérer, parfois les compétitions tombaient à la fin d’une semaine de partiels et j’étais cuite.

En 2021, j’ai fait mon stage de fin d’études de six mois, j’étais blessée et je travaillais normalement mais j’ai commencé à chercher sur LinkedIn une entreprise qui pourrait m’embaucher pour un temps partiel ou avec des horaires modulables selon mes entraînements.

Et tu es tombée sur Decathlon…

J’ai fait une publication LinkedIn qui a eu pas mal de succès et j’ai été contactée plusieurs fois par des personnes de chez Decathlon avec qui j’ai accroché et qui étaient à fond dans mon projet.

Ce qui a été un peu compliqué, c’est que Décathlon n’avait jamais pensé au fait d’aménager le temps de travail pour les sportifs jusqu’à l’année dernière. Au début, ça a été un petit arrangement entre nous, j’arrivais plus tard le matin, je repartais plus tôt le soir et puis, en début d’année, les choses ont été officialisées.

Il y a une convention entre Décathlon et mon club qui me libère la moitié du temps de travail pour m’entraîner. C’est vraiment génial pour moi parce que je garde mon salaire de temps plein et j’ai 50 % de temps en plus pour m’entraîner.

Tout ça a été possible parce que Decathlon est devenu partenaire des Jeux Olympiques et a créé une petite team d’athlètes qui veulent participer à Paris 2024.

Durant ton parcours, tu as pratiqué le 800, le 1 500, le 3 000, le 5 000, le 10 000, le cross country aussi. Comment en es-tu arrivée à t’aventurer sur route et est-ce que tu avais déjà en tête de participer à des semis ou des marathons ?

Ça faisait un moment qu’avec mon entraîneur, qui me coache depuis 2015, on avait cette idée-là de passer sur le long. Quand nous avons commencé ensemble, il a vu tout de suite que j’étais plus forte sur le long.

Petit à petit, on est monté en distance. J’étais sur 3 000m à l’époque, après on a fait du 5 000 en espoirs et puis on a essayé le 10 km et ça m’a plutôt bien réussi parce que c’est là où j’ai eu ma première sélection.

La marche d’après, c’était de monter sur de plus longues distances. Vers 2019, on a commencé à se dire qu’on allait préparer un semi-marathon pour 2020. Je me suis entraînée pour le semi de Barcelone ou de Lisbonne, je ne sais plus, qui était programmé pour mars 2020 sauf qu’il y a eu Covid et qu’on a été confinés deux semaines avant, donc c’est tombé à l’eau.

Finalement, ta première sortie sur semi aura lieu à Paris en 2022…

Oui, après le Covid, ça a été assez long pour retrouver des compétitions et que tout revienne à la normale. En 2021, on s’est décidés à se lancer de nouveau mais j’ai eu une petite blessure. J’ai pris deux ans de retard par rapport à ce qu’on voulait faire et j’ai fait mon premier semi en 2022.

J’ai adoré et, en plus, la performance était là donc c’était encore mieux. Comme l’expérience était plutôt concluante, on s’est dit que l’on allait tester le marathon, enfin, c’est plutôt mon coach qui me l’a dit en m’expliquant que je pouvais être très performante dans la discipline, qu’il savait que plus la distance est longue, plus je prends du plaisir.

C’est plutôt lui qui a initié l’idée, mais j’étais vraiment partante pour essayer d’autant que le marathon, c’est une distance mythique.

Pour ce premier semi, à Paris, tu passes la ligne en 1h11’22’’ et tu prends la 7e place. Tu t’attendais à ce résultat ?

Non, clairement pas ! Ça a dépassé mes espérances. J’avais fait de bonnes séances mais on partait plutôt sur 1h12’30’’ ou du moins un peu moins d’1h13’’.

Ce jour-là, au départ, il y avait Margaux Chouraqui qui disputait, elle aussi, son premier semi-marathon et qui avait deux lièvres qui l’emmenaient sur 01h12. Je me suis dit : « 01h12’40 ou 01h12’, essayons, ce n’est pas fou non plus ». Je me suis calée avec elle et ses lièvres et, au final, on est allées un petit peu plus vite mais, franchement, j’étais super bien.

Au 10e, l’un des deux gars qui étaient là pour liévrer m’a dit d’y aller doucement parce qu’on n’en était qu’à la moitié mais je me sentais vraiment bien. Vers le 17e, il y a une grosse montée et pas mal de de tunnels, musculairement ça m’a mis un petit coup mais je n’ai pas lâché. Margaux a un peu accéléré mais je savais que j’allais faire un gros chrono.

Tu te qualifies de marathonienne dans l’âme. Qu’est-ce que ça signifie et, est-ce que cette première sortie en a été la confirmation ?

Pour moi, le marathon c’est la distance reine et puis, il y a une émulation autour de cette discipline : c’est le rêve de beaucoup de finir un marathon.

Je savais que j’en ferais un dans ma vie, mais il y a deux ou trois ans de cela, je ne pensais pas que ce serait en 2022 !

Neuf mois plus tard, en décembre, tu t’alignes au départ du marathon de Valence, en Espagne. Pourquoi Valence et pas un autre ?

C’était pour faire un marathon en 2022 sans être pris de court. Valence était en décembre, ça tombait plutôt bien et puis c’est un marathon vraiment réputé, la météo est souvent clémente et ce n’est pas trop loin.

Il fallait également que je puisse rentrer parce que je n’avais pas de performances sur la distance : je n’étais pas logée avec les élites, mais j’ai pu avoir les ravitaillements, ce qui a vraiment été un gros plus.

Tu passes la ligne à la 24e position avec un chrono de 2h30’27, le meilleur chrono de l’année pour une marathonienne française et, qui plus est, le 10e meilleur chrono hexagonal de tous les temps chez les femmes. Pour un coup d’essai, tu dirais que c’est un coup de maître ?

Ce jour-là, franchement, j’étais sur mon petit nuage. Comme pour mon premier semi, je ne m’attendais pas à forcément faire ce chrono. Mon entraîneur était assez confiant au vu des séances mais, moi, même si je ne suis vraiment pas quelqu’un de stressé, j’avais une appréhension par rapport à la distance.

Je me disais : si je commence à ne pas être bien à tel kilomètre, ça va être super long, je me voyais avoir ce fameux mur et finir dans la difficulté.

Avec tout ça, j’imaginais que, si ça se passait bien, je serais à 02h32 et mon entraîneur, lui, partait plutôt sur 2h31. Ce que j’ai fait, c’est que j’ai couru à la même allure du début à la fin, il n’y a pas eu d’accélérations ni de moments où j’ai ralenti. Ça a été un peu le marathon parfait, même peut-être trop parfait puisqu’on se dit, après, que l’on aurait peut-être pu prendre de risques.

Quoi qu’il en soit, pour une première expérience, j’ai pris mon pied, je n’ai pas vraiment souffert même si, à la fin, c’était dur musculairement.

L’objectif, tu le disais après la course, c’est de faire descendre le chrono pour t’attaquer aux minima olympiques, 2h26’50 pour Paris. Il te faut baisser le chrono de 3’37, ce qui est peu seulement sur le papier. Comment se sont passés les mois qui ont suivi, comment as-tu réorienté ton entraînement par rapport à cet objectif ?

Ce marathon-là, à Valence, m’a rendu un peu plus légitime. Je n’ai jamais trop osé dire que je voulais faire les Jeux, même si ça a toujours été dans un coin de ma tête. J’ai toujours eu peur que l’on me juge. Avec le recul, je trouve que c’était un peu bête : si c’est vraiment notre rêve ou notre but, on peut le dire.

Valence m’a permis d’affirmer mes ambitions. Je ne dis pas que j’arriverai à faire ces minima olympiques mais, après ce marathon, j’ai eu envie de tout mettre en place pour tenter et ne pas avoir de regrets. Je me suis dit que, même si ça ne passait pas, j’aurais essayé d’autant que lorsque j’ai pris le départ du marathon de Valence, je travaillais toujours quasi à temps plein chez Decathlon, que j’avais fait une prépa assez courte parce que j’avais un petit bobo, et qu’avant cette prépa je n’avais pas fait beaucoup de kilomètres…

Il y avait beaucoup de choses que je pouvais optimiser, je pouvais aussi prendre plus de risques. Valence m’a également permis d’avoir un aménagement d’emploi du temps. Depuis février, je travaille à 40 %. C’est vraiment un poids en moins et beaucoup plus de temps pour la récupération, dormir davantage, faire des séances pas forcément à jeun le matin avant le travail.

Il y a un beau vivier de jeunes marathoniennes en France, vivier dont tu fais partie. Vous êtes une petite poignée à pouvoir être de l’aventure olympique dont Mekdes Woldu qui elle, a déjà réalisé les minima en avril à Hambourg. Qu’est-ce qui peut faire la différence entre vous ?

Il est vrai que la plupart des autres marathoniennes françaises ne travaillent pas et sont à 100 % athlètes. Ça, ça peut être un petit désavantage mais, moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Le travail me permet d’avoir autre chose dans la vie.

S’il y a une contreperformance, si j’ai un petit bobo, quand je suis au travail, je n’y pense pas forcément. Ça me permet de ne pas tout miser sur l’athlé. Ça me va, moi, d’avoir cet équilibre d’autant que, maintenant je peux partir en stage plus facilement. Je vais même peut-être réussir à avoir quelques mois totalement libres, mais j’ai quand même envie de garder un pied dans ce monde professionnel. J’adore ce que je fais, mon équipe est top et je n’ai pas envie tout quitter pour être athlète.

Je pense qu’avec les autres filles, ça ne va pas se jouer à grand-chose. Mentalement, quand je m’aligne sur une course, si je ne vais pas au bout c’est que physiquement je ne peux pas faire mieux, ce n’est pas à cause du mental que je craque. Ça, ça peut être une force surtout sur des longues distances où on a le temps de souffrir.

Cette densité de candidates, c’est aussi un facteur qui motive ?

Je trouve que c’est vraiment top d’avoir autant de filles qui veulent tenter les minima sur marathon. Je crois que l’on n’a jamais eu ça. Il y a quelques années, il y avait une ou deux Françaises qui faisaient du marathon mais c’était le grand maximum.

C’est une émulation qui pousse à toujours faire mieux. Maintenant, que la meilleure se qualifie ! Si d’autres filles font mieux que moi, bravo à elles, je vois plutôt les choses comme ça.

À t’écouter, on a la sensation que tu fais plus confiance à ton coach qu’à toi-même. Il en pense quoi, lui, de tes possibilités de participer aux Jeux de Paris l’an prochain ?

Même pour ces minima-là, il me répète très souvent que, pour lui, ce n’est pas du tout irréalisable, que quand on regarde à l’étranger, il y a beaucoup de filles qui font moins bien que moi sur toutes les distances et qui arrivent à faire les minima sur marathon.

Lui trouve que le marathon, c’est la distance qui me convient le mieux et il est toujours plus confiant que moi, il me répète qu’il n’y a pas de raison que je n’y arrive pas, que j’en suis capable.

Est-ce que tu sais déjà à quel marathon tu vas t’aligner pour tenter les minima ? Tu comptes en faire combien ?

J’ai passé un mois à Font-Romeu pour m’entraîner. Par la suite, j’ai les Championnats du monde de semi-marathon le 1er octobre et, si tout va bien, j’enchaîne sur le marathon d’Amsterdam.

Je vais partir sur les allures des minima, ce sera le test : si ça casse, j’aurai encore une chance pour les tenter sur un prochain marathon.

Si, par malchance, tu n’es pas de l’aventure à Paris, est-ce que ce que tu as mis en place depuis un peu plus d’un an fait que tu te projettes aussi sur Los Angeles 2028 ?

Je ne me vois pas arrêter à Paris, me dire : « Stop, j’arrête tout et je reprends une vie classique ». Los Angeles ? Pourquoi ne pas continuer sur cette voie-là si tout se passe bien, en revanche, je ne me vois pas au-delà.

J’ai envie de faire plein de choses dans la vie et l’athlé, c’est quand même beaucoup de sacrifices. Pour le moment, je prends mon pied à m’entraîner autant mais, dans cinq ans, je sais que j’aurai envie d’autre chose.

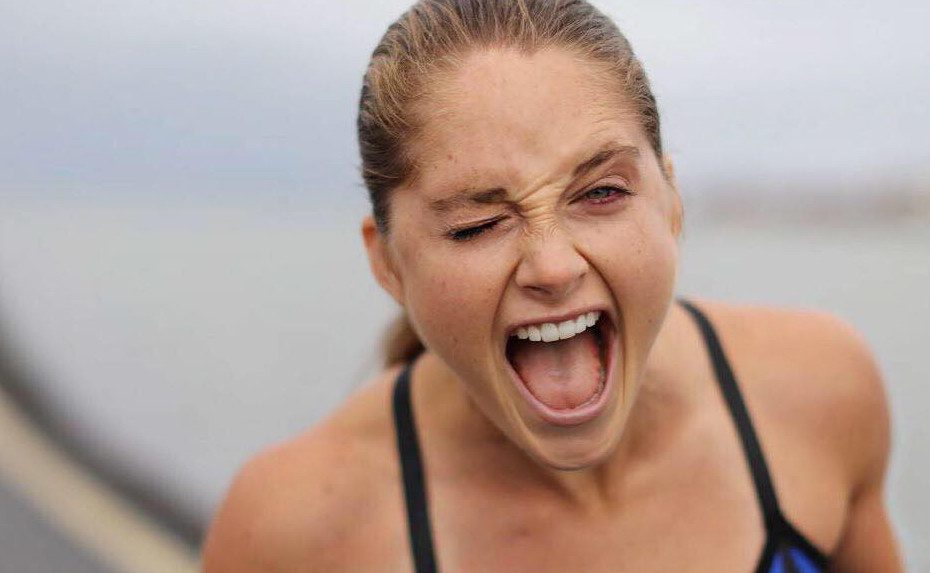

Ouverture ©KipRun

D'autres épisodes de "Running, après quoi courent les filles ?"