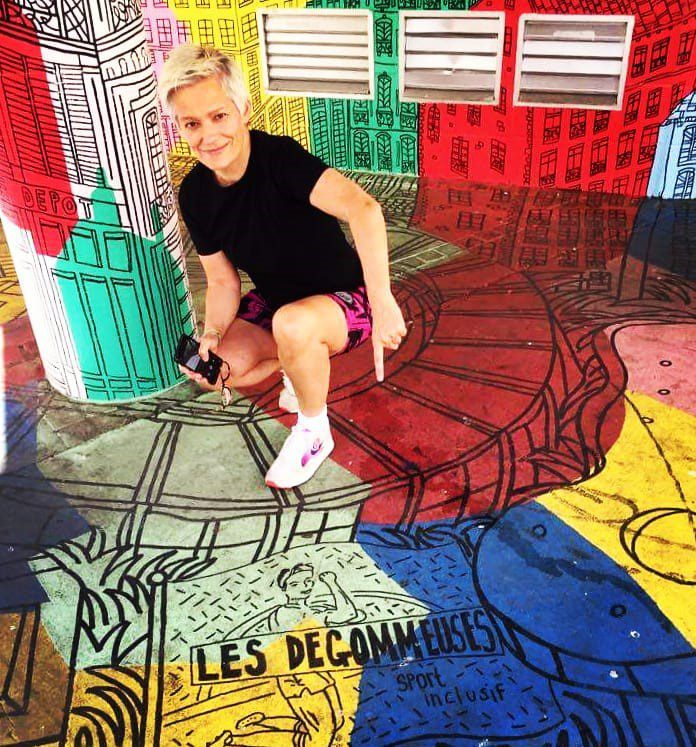

Cécile, tu es co-fondatrice des Dégommeuses, une association féministe qui existe depuis bientôt dix ans et défend, je te cite, « l’idée radicale que les sportives sont, ou devraient être, des sportifs comme les autres »…

C’est une petite provocation que j’avais formulée lors d’un colloque au cours duquel j’intervenais pour les Dégommeuses.

Car les féministes sont souvent accusées d’être excessives, de trop en vouloir, de voir le mal partout. Alors que, dans les faits, nous ne faisons que viser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Qu’est-ce que tu entends par égalité réelle en matière de sport ?

Aujourd’hui, les femmes ont à peu près les mêmes droits que les hommes, mais il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une égalité effective.

D’abord dans le sport amateur. Par exemple, les équipements publics en accès libre, type « city stades », restent très majoritairement occupés par des garçons/hommes, bien que les femmes participent au même titre à leur financement par leur contribution fiscale.

Il est aussi regrettable que les comportements sexistes, et notamment les violences sexistes et sexuelles, éloignent toujours de nombreuses filles/femmes de la pratique sportive.

Ensuite, en ce qui concerne le sport de haut niveau, les conditions de travail et les salaires continuent de faire l’objet de fortes inégalités au détriment des femmes.

Cette question de l’égalité salariale est une question qui revient régulièrement dans le débat public. L’argument souvent avancé pour justifier les disparités financières est généralement un argument économique : le spectacle féminin est moins rentable que le spectacle masculin…

Je ne partage pas cette vision capitaliste du sport et je crois que l’argument économique est un prétexte avancé par des hommes qui tirent profit de ce système et n’ont aucun intérêt à ce qu’il change.

De toute façon, la comparaison est biaisée dans la mesure où on investit moins dans le sport féminin, qu’on le dote de moins de moyens, notamment en termes d’infrastructures, de créneaux pour pratiquer, d’opportunités de professionnalisation ou de couverture médiatique.

Lorsque tu as participé à la création de ce collectif, tu savais que tu t’attaquais à un vaste chantier. Qu’est-ce qui t’as poussée à te lancer malgré tout ?

J’ai toujours été passionnée par le football. J’ai joué en club dans un petit village du Finistère à partir de l’âge de 6-7 ans.

Au milieu des années 1980, dans ma catégorie d’âge, j’étais la seule fille inscrite au foot dans l’ensemble du département. Il n’y avait pas d’équipe féminine, alors j’ai joué pendant cinq ans avec des garçons.

Le terrain de foot a été le premier endroit où j’ai éprouvé douloureusement le sexisme et la lesbophobie, avant même de me savoir lesbienne.

Cependant, ça a aussi forgé ma combativité.

Quelles sont les situations auxquelles tu as été confrontée ?

Quand mon équipe jouait à l’extérieur, le même scénario se répétait. J’ouvrais la porte de la voiture, j’entendais les autres gamins rigoler et se chauffer : « Ils ont une fille dans leur équipe, on va les défoncer ».

Non seulement, dans mon souvenir, aucun éducateur ne s’est jamais interposé pour faire cesser les humiliations de ce genre mais l’exemple donné par certains adultes était déplorable.

Au terme d’un match durant lequel j’avais marqué plusieurs buts, l’entraîneur de l’équipe adverse m’a interpellée en me disant que j’avais le même prénom que sa femme… un prénom destiné à un sport gracieux comme la danse plutôt qu’au football, m’avait-il dit.

C’est le genre d’expérience qui aiguise la conscience des inégalités.

Quelles incidences cela a eu sur ta pratique ?

Les portes se sont refermées à l’adolescence. On m’a d’abord demandé de me changer ailleurs que dans le vestiaire des garçons – un placard à balais – puis, sans me le formuler clairement, on m’a fait comprendre que je n’avais plus ma place.

Une équipe de filles se montait à Lorient mais c’était trop loin de chez mes parents. Même si la distance n’avait pas été un obstacle, j’avais intériorisé le sexisme ambiant au point de me dire qu’aller jouer avec des filles, après avoir joué avec des garçons, serait une régression. J’ai donc renoncé à ma passion mais ça a été un crève-cœur.

J’ai continué à m’entraîner seule, en faisant des unes-deux avec les petits murets de mon jardin, pendant longtemps. Ce n’est qu’une dizaine d’années après, au gré de mes lectures féministes, que je suis parvenue à mieux comprendre les injustices que j’avais éprouvées et à relier mon expérience à celle d’un tas d’autres filles.

J’ai rejoint une équipe de filles à la fac à Rennes, mais elle n’a pas tenu.

C’est comme ça qu’est née l’association Les Dégommeuses ?

Au printemps 2010, j’ai réuni quelques amies autour de moi, avant tout pour le plaisir de jouer au football.

Le fait de nous constituer en association s’est imposé relativement vite, notamment parce que les parcs où nous cherchions à jouer étaient toujours « squattés » par des garçons.

Sur la petite dizaine de filles que comprenait l’équipe fondatrice, la plupart avaient déjà été engagées dans des associations féministes et/ou LGBTQI et plusieurs avaient été empêchées de jouer au foot étant plus jeunes. J’étais la seule à avoir été inscrite dans un club.

Notre copine Coraline a proposé un nom – Les Dégommeuses – qui nous a tout de suite plu pour son côté à la fois drôle et « rentre-dedans ». Il affichait la couleur militante et féministe.

Avec l’autodérision qui caractérisait notre petite bande, on s’est aussi dit que si on n’impressionnait pas nos adversaires par notre niveau de jeu, on pourrait au moins le faire avec cette appellation.

©Les Dégommeuses, réalisation Nathanaëlle Gerbeaux

Militer à travers le football, a été une évidence ?

Oui, pour deux raisons bien différentes.

La première raison, c’est que le football est le sport le plus pratiqué au monde, un sport très accessible, qui ne nécessite pas de moyens financiers particuliers, et qui parle à un tas de gens. En ce sens, c’est un support génial pour les interventions pédagogiques, dans quelque domaine que ce soit.

La deuxième raison a trait au contraire au caractère excluant de la culture foot puisque ce sport s’est construit sur l’affirmation de valeurs viriles et qu’encore aujourd’hui, la légitimité des filles à le pratiquer ou le commenter est contestée par certains.

Au quotidien, elle se traduit comment dans ta pratique, cette culture virile prégnante ?

Régulièrement, nous nous retrouvons avec des situations problématiques à gérer sur le terrain.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions en plein match quand un jeune d’une quinzaine d’années s’est emparé du ballon devant ses copains. ll a remonté tout le terrain balle au pied, dribblant les joueuses à l’arrêt jusqu’à tirer au but.

On a beau avoir une certaine habitude de ce genre de comportement, la première réaction c’est souvent la sidération.

Comment savoir si c’est à mettre sur le compte du sexisme et non sur une envie subite d’emmerder le monde ?

Cela fait près de dix ans maintenant que nous jouons dans ce stade et je n’ai jamais vu un ado de 15 ans s’infiltrer de façon provocatrice au milieu d’un match entre hommes. Je n’ai jamais entendu de femme proposer ironiquement à un homme de tirer un corner à sa place non plus.

Des exemples comme ça, on pourrait en citer à la pelle et même si on peut faire l’effort d’analyser certaines situations en croisant les rapports de genre et de classe sociale, par exemple, il n’en demeure pas moins que ces démonstrations de puissance et cette mise en scène de la domination s’exercent à sens unique, toujours au détriment des femmes.

Tu as eu affaire, il y a quelques années, à des démêlés particulièrement graves avec un entraîneur. Peux-tu nous rappeler brièvement les faits ?

Nous avions un match de championnat et nous attendions sur la touche.

L’entraîneur en question faisait mine de ne pas nous voir alors que notre créneau avait débuté. Je suis allée lui signaler courtoisement que l’heure était arrivée. S’en sont suivies des insultes et des menaces de viol.

Il a également poussé violemment une de mes camarades avant de s’adresser aux pré-ados qu’il encadrait en leur disant : « Applaudissez les lesbiennes ! ».

Quels recours as-tu dans des cas comme celui-ci ?

Nous avons porté plainte mais l’affaire a été classée sans suite, malgré une pluralité de témoignages en notre faveur.

Le comble, c’est que cet individu a par la suite été candidat à la présidence de la FFF sans aucune opposition officielle. Nous avons essayé d’attirer l’attention de la Fédération et des médias, en vain.

Comme la sanction n’est pas une réponse à tous les maux, nous menons régulièrement des actions de sensibilisation sur le terrain, spécialement auprès des jeunes, mais nos moyens sont ceux d’une asso 100 % bénévole.

Il faudrait un grand ménage dans l’ensemble des fédérations sportives et des plans de formation à grande échelle contre les discriminations, les stéréotypes de genre et les violences sexistes et sexuelles.

Cela devrait concerner l’ensemble des acteurs : pas seulement les supporters, sur lesquels les discours se focalisent souvent, mais aussi les éducateurs, les parents-accompagnateurs, les présidents de clubs, les représentants fédéraux, etc.

Ce sexisme, hélas ordinaire finalement, c’est un sujet sur lequel on entend peu les footballeuses professionnelles…

Globalement, l’attitude des footballeuses françaises peut sembler assez timorée au regard des engagements des joueuses d’autres pays – notamment les Américaines, qui ont attaqué leur fédération en vue d’obtenir « l’equal pay », l’égalité des salaires.

Pour autant, je crois que ce ne sont pas les joueuses, qui sont piégées dans un système oppressif, qu’il faut blâmer, mais les institutions. Ces dernières devraient s’auto-saisir de la problématique des inégalités. C’est le cas dans pas mal de pays anglosaxons.

Malheureusement, la France est plutôt à la traîne. La FFF est un des pires exemples de conservatisme qui soit, avec un président (Noël le Graët, Ndlr) qui continue d’être dans le déni lorsqu’il est interrogé sur l’existence du sexisme, de l’homophobie ou du racisme dans le football français.

Une autre limite réside certainement dans le parcours de formation des joueuses françaises qui est centré quasi exclusivement sur le sport, laissant peu d’accès aux formations diplômantes.

Aux Etats-Unis, les meilleures jeunes commencent à gagner leur vie en intégrant des équipes universitaires. Le système de bourses leur permet d’avoir un cursus universitaire en parallèle du football.

Les joueuses ont accès à des enseignements qui nourrissent leur sens critique.

Tout semble se passer comme si ces filles, qui ont dû lutter pour accéder au haut niveau, cherchent, par la suite, à se conformer à ce que l’on attend d’elles pour ne pas faire plus de vagues, quitte, en cela, à reproduire, malgré elles, une situation bancale…

Les pressions plus ou moins explicites auxquelles elles doivent faire face sont fortes. Jusqu’à présent, la FFF, les clubs, les médias et les sponsors français ont axé l’essentiel de leurs stratégies de communication et développement sur l’idée qu’il fallait mettre en avant la féminité – et l’hétérosexualité – des joueuses pour donner plus de légitimité au foot féminin.

Au début des années 2010, quand la FFF a lancé son grand plan de « féminisation du football », cela a démarré avec une opération de séduction à destination des petites filles, et surtout de leurs parents, appelée le « Football des Princesses ».

La plupart des joueuses qui avaient le niveau pour être sélectionnées ont joué le jeu de la réassurance par rapport aux normes de genre pour avoir leur chance en équipe de France. Certaines ont même accepté de poser nues pour une campagne de la FFF. Sur les photos de la sélection nationale, on ne voyait plus que des filles aux cheveux longs.

Ces injonctions à se conformer aux normes de genre semblent se tasser depuis un an ou deux. On observe une meilleure intégration de la diversité des modèles de féminité. Notamment grâce à Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne de l’équipe de France, qui a évoqué sa relation amoureuse avec une femme dans les journaux et est très à l’aise avec son expression de genre plutôt androgyne.

Mais on revient de loin.

Cette thématique de la sexualité des joueuses, d’une sexualité non normée, on la retrouve également chez les hommes pour qui elle semble plus difficile encore à gérer, à assumer sans crainte…

Je suis assez mal à l’aise avec ce type de question. Je peux parler de mon expérience personnelle ou de celles dont j’ai été témoin dans le milieu du foot féminin.

Les footballeuses lesbiennes sont confrontées à une multiplicité d’obstacles en tant que femmes et lesbiennes, à commencer par l’invisibilisation et l’assignation au silence.

Le mouvement Metoo n’a pas encore vraiment essaimé dans le foot français, mais je pense que cela viendra. L’ancienne internationale de foot Mélissa Plaza montre la voie.

Ceci étant posé, je m’étonne que l’on ne demande jamais aux hommes, qu’ils soient hétéros ou gays de comparer la dureté de leurs expériences à celles vécues par des femmes.

Peu de sportifs revendiquent une sexualité autre qu’hétérosexuelle, ce qui rend la discussion difficile. Il semble que, sur ce terrain-là, les sportives soient plus courageuses…

Je ne sais pas si on peut remettre en question le courage des joueurs gays, mais probablement que quand tu es une fille qui a dû faire face à la stigmatisation depuis l’enfance parce que tu pratiquais un sport dit « masculin », comme c’est le cas des footballeuses, à un moment donné, les risques liés à l’exposition de ton orientation sexuelle, tu es davantage prête à les assumer.

On pourrait mettre cette situation en regard des coming out existant parmi les patineurs gays par exemple, sujet que je ne maîtrise pas totalement.

Si on revient au foot français, même parmi les femmes, les coming out restent extrêmement rares. Pauline Peyraud-Magnin, que j’évoquais tout à l’heure, a été la première et la seule à prendre la parole de façon publique et personnalisée sur le sujet sans attendre la fin de sa carrière.

En revanche, on voit de plus en plus de filles se rendre visibles sur les réseaux sociaux avec leurs petites amies. Elles ne disent pas expressément leur homosexualité mais elles la cachent moins.

Je crois que c’est un mouvement en phase avec la normalisation de l’homosexualité dans les sociétés contemporaines, même si le sport reste un univers assez cloisonné.

Cécile Chartrain avec « Nath »… ©DR/Cécile Chartrain

Après dix années de combat avec les Dégommeuses, est-ce que tu dirais que la situation a évolué ?

On a fait de grands pas en avant ces dernières années. Je vois de plus en plus de petites filles sur les terrains de foot et certaines footballeuses ont acquis une notoriété qui était inimaginable il y a encore dix ans.

Je suis assez confiante pour l’avenir car, autour de moi, je vois des filles qui se laissent de moins en moins marcher sur les pieds, des garçons qui sont plus proactifs dans la recherche d’une mixité pacifiée, et de jeunes personnes qui refusent tout simplement d’être catégorisées par rapport à leur genre.

Mais je sais aussi qu’il reste encore des choses à conquérir et que rien n’est acquis. Pour donner un exemple, j’assistais le week-end dernier à un tournoi de foot masculin U11. Pendant 3 heures, j’ai entendu des pères invectiver leurs gamins avec des propos virilistes et encourageants l’anti-jeu.

En sortant de là, je me suis dit que le foot restait la première école de la masculinité toxique.

Les prochains chantiers des Dégommeuses, ce sera quoi ?

Il y en a plusieurs que je vais lister sans les hiérarchiser.

Nous fédérer avec d’autres associations pour être encore plus audibles dans nos revendications.

Faire avancer la place des personnes trans et non binaires dans le sport.

Continuer d’agir en faveur de l’accueil des personnes réfugiées au sein de notre équipe de foot et au-delà, en partageant les solutions effectives qui existent pour favoriser leur intégration dans le mouvement sportif.

Par ailleurs, nous nous mobilisons actuellement aux côtés des Hijabeuses, un collectif qui a introduit un recours en justice pour protester contre la politique de la FFF interdisant le port du voile sur les terrains de foot, au mépris de la loi française comme des règles de la FIFA.

Ce sont différents sujets que nous mettrons en avant en 2022, lors des manifestations que nous organiserons pour fêter nos dix ans.

Ouverture ©David André

D'autres épisodes de "Dans les coulisses du sport au féminin"