Quatre championnats du monde, autant de championnats d’Europe, une participation aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres… tu as derrière toi une belle carrière sportive. Comment tout cela a débuté ?

J’ai commencé la natation artistique (ndlr : nouveau terme remplaçant celui de « natation synchronisée ») à l’âge de 9 ans. J’avais découvert ce sport encore peu connu à l’époque, en regardant les ballets d’Esther Williams et j’avais eu la chance d’assister à une représentation de l’équipe de France alors de passage en stage au club nautique d’Antibes. J’ai flashé.

Il faut dire que j’étais déjà très attirée par les sports artistiques. Dès toute petite, ma mère m’emmenait à des spectacles de danse, mais force est d’admettre que je n’étais pas très à l’aise sur terre : j’ai bien essayé la danse classique, mais sans vraiment accrocher.

Or, j’avais toujours été à l’aise dans l’eau : dès l’âge de 4 ans, je traversais la piscine en apnée, affolant les adultes autour de moi sauf ceux qui y étaient déjà habitués ! Avec la natation artistique, je combinais la part artistique et l’environnement aquatique.

Quelques années plus tard, tu intégrais le Pôle espoir de Hyères, dans le Var…

Oui, rapidement la natation artistique a pris une place importante dans ma vie.

Après six années au club d’Antibes où Vanessa Perez, mon premier entraîneur, m’avait donné le goût pour ce sport, j’ai été repérée pendant des stages régionaux par l’entraîneur de Hyères, Marie Carenta. J’avais 13 ans et elle m’a proposé de venir tester les entraînements au Pôle.

C’était à une heure trente de chez moi, mais ma famille m’a suivie et, durant un an, j’ai fait les allers-retours deux fois par semaine. L’année suivante, j’intégrais le Pôle. J’y suis restée jusqu’à mes 17 ans.

Quitter le foyer familial à 14 ans pour pouvoir pratiquer son sport à plus haut niveau, c’est vivre sa passion pleinement. Est-ce que néanmoins tu y as vu une part de sacrifice ?

Ça l’est un peu d’une certaine manière car je savais que je faisais un trait sur ma jeunesse, je savais que j’allais plus rarement voir mes proches. Mais ça l’a encore plus été pour ma famille qui a dû mettre en place une lourde logistique : chaque fin de semaine, il fallait venir me chercher, puis me ramener ; ma mère me préparait des repas pour les cinq jours suivants. J’ai eu une chance immense d’avoir le soutien sans faille de ma famille : ils étaient toujours derrière moi à m’encourager, me remonter le moral dans les coups durs, me répétant que je pouvais arrêter quand je le souhaitais.

Donc, oui, il y a eu des moments difficiles, des dimanches soir où je n’avais pas envie de retourner à Hyères : je stressais en pensant à mes lacunes à combler, au fait qu’il fallait que je m’intègre dans une équipe que je ne connaissais pas ou, tout simplement, en pensant à la dureté des entraînements. Dans ces moments-là, on s’accroche à chaque détail : les petits plats faits maison par exemple ; rien que ça, c’était déjà du réconfort.

Quand tu parles de la dureté des entraînements, tu parles de la douleur physique ?

Clairement, la douleur est quelque chose de très présent, une variable qu’on ne peut pas ignorer : dans un programme, une nageuse sait qu’elle va passer par des moments où elle ne va plus sentir ses bras, plus sentir ses jambes, qu’elle va avoir une montée d’acide lactique, que cela va brûler et que, de surcroît, elle manquera d’air.

Mais c’est quelque chose que nous apprenons à gérer. Le véritable stress de la nageuse artistique, c’est celui du trou noir : les programmes sont très précis, avec des mouvements complexes, parfois calés sur des demi-secondes, que notre corps mémorise. Mais il suffit d’un grain de sable pour qu’on connaisse ce trou noir tant redouté, ça peut se transformer en drame.

Heureusement, nous réalisons un gros travail de préparation mentale pour apprendre à toujours rester focus sur l’instant présent et savoir composer avec les aléas.

Personnellement, lors de mes premiers Championnats de France, j’étais tétanisée par le stress : plus j’approchais du bassin, plus j’avais envie de vomir. J’ai alors travaillé avec une comédienne qui m’a aidée à transformer mes peurs pour dédramatiser les situations.

Réussir à surmonter des moments compliqués, gérer son stress, s’intégrer dans une équipe… Tu as assimilé très tôt des valeurs et qualités indispensables dans la vie en général…

Oui, j’ai été habituée à être poussée au-delà de mes limites psychiques et physiques et ce parcours a forgé un trait de caractère assez résistant chez moi, qui me sert notamment dans mon travail aujourd’hui.

Je sais que je peux toujours me dépasser, aller plus loin dans la difficulté : même quand je suis fatiguée et sur la corde sensible. Je sais que je suis capable de beaucoup plus que ce que je pense.

Par ailleurs, face à une situation compliquée, je vais certes réagir car je suis extrêmement sensible et cela va me toucher, mais j’ai acquis une grande résistance, j’encaisse, je ne m’effondre pas, je continuer d’avancer.

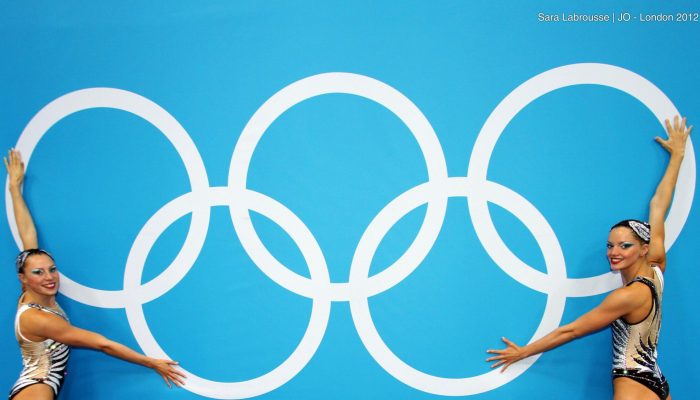

Tu as ainsi pu franchir les étapes les unes après les autres : au sein du Pôle sport études de Hyères, tu es devenue titulaire de l’équipe, tu as formé un duo puis tu as pratiqué en solo. Tu es ensuite partie à l’INSEP où tu as intégré l’équipe de France et participé, à partir de 2006, à plusieurs championnats d’Europe et du Monde. Et enfin… les JO en 2012 : avec Chloé Willhelm, vous avez représenté la France en duo à Londres. La consécration ?

Totalement ! Les jeux Olympiques, c’était mon but identifié et exprimé depuis toute petite. On m’a très souvent fait comprendre que je rêvais, que c’était impossible au vu de mes lacunes techniques. Mais au lieu de me décourager, cela ma galvanisée et poussée à me dépasser.

J’étais bien consciente que cela pouvait ne pas marcher : j’avais en tête le destin de ma mère qui, athlète de haut-niveau en athlétisme, avait manqué sa qualification au relais féminin 4X100m pour quelques centièmes de secondes.

Malgré tout mon investissement, il était possible que cela ne suffise pas. Mais je ne voulais pas lâcher. Je suis également consciente qu’il y a là-dedans une petite part de chance : c’était le bon moment, la bonne époque, et j’étais au bon endroit.

C’est fou cet engouement si particulier pour les Jeux Olympiques qui semblent davantage galvaniser les athlètes que des Championnats du monde. Et quand je t’écoute en parler, on sent que la magie opère toujours.

Magique c’est le mot, il y a clairement une dimension magique. Pour ma part, je suis cette compétition depuis toute petite. J’ai grandi en regardant les cérémonies d’ouvertures : quels moments ! Toutes les nations regroupées autour du sport, autour d’un événement porteur de joie, d’espérance et qui a cette puissance fédératrice et ce pouvoir extraordinaire d’extraire les gens de leur quotidien, de les faire rêver l’espace de quelques jours !

J’aime aussi l’idée que durant les Jeux, au sein du village olympique, tout le monde est logé à la même enseigne, qu’importe son pays, son niveau social, le degré de médiatisation du sport qu’il pratique. On est bien au-delà des performances, de l’argent ou des affaires de dopage… C’est l’Olympisme !

C’était mon objectif ultime, celui après lequel rien d’autre n’existait. Celui après lequel, je pouvais arrêter.

Ce que tu as fait. Parallèlement à ta carrière sportive, tu as poursuivi tes études, tu es aujourd’hui docteur en biologie marine. Anticiper cette transition, c’était une exigence que tu t’étais imposée dès le départ ?

Oui, car j’ai toujours su que je ne souhaitais pas rester dans le milieu du sport, mais aussi parce que j’ai toujours été passionnée par les milieux marins. Ce n’était pas simple à concilier, surtout l’année de prépa olympique, mais d’une certaine manière cela m’a aidée à tenir, c’était une échappatoire, je savais qu’il y avait un après.

Une année de préparation intensive pour les JO où tu vas jusqu’en finale et termine à une dixième place prometteuse…et tu raccroches. Tu n’as pas eu envie de replonger ?

Après une année très dur physiquement, j’avais furieusement besoin de m’arrêter. On parle ici de huit heures d’entraînement par jour pendant six mois : c’est assez fou quand on y pense, mais le corps est tellement habitué à sa dose de sport que, même un jour de repos, cela peut avoir des conséquences.

Pour ces raisons, j’ai ressenti une grande soif de coupure : pendant six mois, il ne fallait plus me parler de sport, même pour en regarder à la télé !

Et ensuite ? Et aujourd’hui ?

Après plusieurs mois au repos complet, je devenais folle, mon corps n’avait plus l’habitude, j’avais accumulé trop d’énergie. Alors, je me suis mise à pratiquer tous les sports que je n’avais pas pu découvrir avant : j’ai repris les footings pour retrouver cette sensation de dépasser mes limites, je me suis essayée au kitesurf, à l’escalade, à l’alpinisme et aussi au cirque aérien, sport avec lequel je retrouvais cette sensation de bouger en trois dimensions, non plus dans l’eau, mais dans les airs.

Ce fut alors la fin de la compétition ?

Ce que j’ai justement aimé dans le cirque aérien, c’est cet univers de partage, de convivialité, à mille lieux de cette notion de compétition que, désormais, je fuis totalement, même dans le cadre de mon travail.

Je n’ai jamais envisagé les compétitions comme un moyen de dépasser les autres, mais plutôt de me dépasser : c’est uniquement moi face à moi-même.

Tu es passée par toutes les phases dans ton rapport au sport. Aujourd’hui, que dirais-tu à celles et ceux qui n’ont pas intégré la pratique sportive dans leur mode de vie ?

Le sport, ça t’apporte tellement : le dépassement de soi comme je le disais, mais aussi la confiance en soi, et, de manière générale, un bien-être physique et mental.

En ce qui me concerne, c’est un exutoire. Le sport me permet de me vider la tête, d’évacuer les pensées négatives : un souci, et je sors courir, pour envisager la vie d’une autre manière. Celle d’un esprit sain dans un corps sain : “Mente sana in corpore sano” !

Lire aussi : Toutes nos rencontres avec des championnes