À partir du 22 août prochain, le XV de France disputera la 10e Coupe du monde de rugby féminin. En 1991, vous étiez, vous, au Pays de Galles pour la première édition de ce grand rendez-vous en qualité d’entraîneur de l’équipe de France. Vous allez suivre le parcours des Françaises ?

Depuis 1991, j’ai fait toutes les Coupes du monde, j’ai été de tous les déplacements. Comme je suis déjà allée plusieurs fois en Grande-Bretagne, le voyage en lui-même m’intéresse un peu moins mais, en revanche, je vais bien évidemment suivre les filles, leurs résultats, leurs parcours…

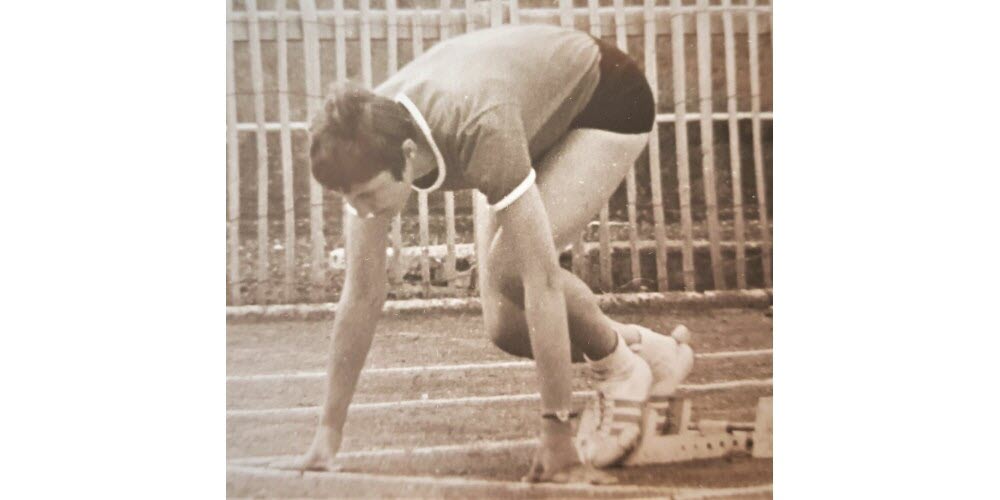

Vos débuts en tant que joueuse remontent à 1967. À l’époque, vous avez 22 ans, vous êtes professeure d’EPS et vous êtes licenciée en athlétisme à l’AS Tournus, club dans lequel vous pratiquez le javelot et le 400m. Vous allez taper dans l’œil d’André Bailly, l’entraîneur de l’équipe première de rugby qui cherche des joueuses pour monter une équipe. Comment ça s’est passé ?

J’avais découvert le sport en compétition à l’UNSS au lycée où j’avais fait un peu d’athlé et de volley pour occuper les semaines parce que j’étais interne et que le temps était parfois un peu long. La presse avait publié le résultat d’une de mes courses, un 200 mètres je crois. Le président de Tournus était tombé dessus. Il est venu me voir pour m’avertir qu’il montait une nouvelle section athlétisme au club et me demander si je voulais en faire partie, ce que j’ai fait.

Pour le rugby, ça a été la même chose. Les dirigeants voulaient monter une équipe féminine et pour cela, ils cherchaient des sportives, il y avait des basketteuses, des femmes de joueurs et ils sont venus me proposer de les rejoindre. Je leur ai répondu que je ne savais pas vraiment ce que c’était mais que je voulais bien essayer et je suis allée m’entraîner avec le groupe.

Vous dites qu’à l’époque, vous ne saviez pas ce qu’était un ballon de rugby, qu’est-ce qui vous a séduit dans son discours qui vous a donné envie de le suivre ?

J’avais déjà vu un match de rugby, à Tournus notamment, mais je ne connaissais pas vraiment ce sport et surtout, je n’avais jamais pratiqué. Ce qui m’a donné envie de le suivre c’est que j’ai aimé l’idée de pouvoir faire et un sport individuel avec l’athlé et un sport d’équipe avec le rugby.

Dans les années 60, le sport féminin commence à renaître peu à peu après avoir été longtemps muselé. Les femmes s’invitent de nouveau sur les terrains de football, de rugby. Comment a été perçue l’initiative d’André Bailly ?

Pour la petite ville de Tournus, avoir une équipe féminine de rugby était une grande fierté. Notre premier match, c’était en 67, face à Bourg – je crois que c’est le premier match en France d’ailleurs – et le stade était bondé. Plus tard, lorsque je suis devenue la première entraîneure femme en France, la presse nationale, parisienne notamment, a été très critique en disant : « Qu’est-ce qu’elle vient faire là celle-là ? », « C’est la mort du rugby » et autres joyeusetés. Au niveau local, c’était différent, ça a toujours été perçu comme une grande gloire et j’ai toujours été soutenue, que ce soit par les journalistes, les cadres techniques, le président de la Ligue…

Le match de Bourg-en-Bresse contre Tournus, en 1967.

Vous ne vous êtes jamais sentie esseulée ?

Non et heureusement parce que le rugby était masculin et nous les filles, nous n’avions pas les compétences en la matière au début. Si les hommes ne nous aidaient pas, on ne pouvait pas y arriver et c’est vraiment eux qui ont cru en nous, qui nous ont aidées à continuer.

Votre premier match, ce sera contre les Violettes de Bourg, en 1967.

Oui, c’était fin mai 1967 et pour ce premier match à Tournus, notre entraîneur est venu me voir en me disant : « Tu vas jouer numéro 10, tu vas botter et tu vas être capitaine. » Je lui ai simplement répondu : « Oui, monsieur ». Je ne me souviens plus très bien de ce que j’ai ressenti au moment de pénétrer sur le terrain, mais je me rappelle en revanche qu’il y a eu un essai et que je l’ai transformé. On a perdu 6 à 5 parce que Bourg a marqué un essai et une pénalité. Pour ce qui est du match en lui-même, c’était vraiment les débuts du rugby, on essayait de mettre en pratique ce qu’on nous avait appris et de faire pour le mieux, mais nous étions des joueuses débutantes, nous ne nous entraînions que depuis trois mois.

©Les Violettes de Bourg/FFR

Ce premier match en appelle d’autres mais, durant ces années, les équipes féminines sont rares. Comment on trouve de l’opposition pour continuer à pratiquer et à progresser ?

Notre équipe a existé parce que monsieur Bailly avait entendu qu’une équipe féminine s’était montée à Bourg,.. L’idée d’en créer une à Tournus est partie de là et, lors des années qui ont suivi, à chaque printemps on remontait une équipe et on était invitées dans toutes les fêtes de rugby masculine de la région pour jouer.

Les années passant, est-ce que vous diriez que le niveau augmentait ?

Non, il augmentait peu parce que de saison en saison, certaines joueuses ne pouvaient pas continuer. Tous les ans, il fallait en trouver de nouvelles avec qui rebâtir une équipe.

Votre parcours de joueuse va également vous mener en équipe de France quand bien même le rugby féminin évolue hors giron fédéral. Elle a débuté comment cette aventure en bleu ?

Il y a eu une réunion à Toulouse car de nombreux clubs se montaient en France qui n’avaient rien et il fallait trouver un moyen de structurer tout cela. À l’époque, il n’était pas question pour la Fédération Française de Rugby (FFR) de nous reconnaître car, dans le board, il était écrit que le rugby était un sport pratiqué par les hommes. Il a été décidé de créer l’Association Française de Rugby Féminin (AFRF) avec l’ambition de monter un Championnat de France. À la suite de cela, le club de Bourg m’a appelée pour me dire de créer, à mon tour, une association indépendante avec Tournus, les Coquelicots Tournusiens, afin de pouvoir, nous aussi, prendre part à l’aventure, ce qui a été fait en 1971.

Elle a commencé quand exactement l’aventure du Championnat de France ?

Elle a commencé très vite. Il a d’abord fallu tout mettre en place, les licences, les certificats médicaux, les assurances… Et le Championnat a débuté lors de la saison 1970-71. L’équipe de France a suivi mais bien longtemps après, en 1982. À ce moment-là, on faisait beaucoup d’échanges internationaux : à Pâques, nous allions en Hollande rencontrer les filles de Wageningen et de Groningen ; l’année d’après, c’était l’inverse. Leur entraîneur était français et, en discutant avec lui, on a soumis l’idée de monter une équipe nationale et de disputer un premier match international. On a transmis ça à nos présidents respectifs qui ont trouvé que c’était une super idée et c’est comme cela qu’est née l’équipe de France.

Vous êtes donc à l’origine de cette première équipe de France féminine.

Nous avons soumis l’idée à nos présidents mais, par la suite, ce sont eux qui ont pris le relais, qui ont nommé des entraîneurs nationaux, qui ont mis en place des sélections… pour aboutir à cette équipe de France.

Vous avez donc représenté votre pays en qualité de joueuse. Est-ce que vous avez eu, à ce moment-là, la sensation d’écrire une page de l’histoire de votre discipline ?

Je n’ai pas disputé les deux premiers matchs en ce qui me concerne et, pour ce qui est d’écrire l’histoire, pas du tout ! Nous faisions simplement ce qui nous semblait bien, juste et c’est tout. Je n’ai jamais été féministe dans l’âme, mais j’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire et les filles qui venaient au rugby, c’était la même chose. Quand il m’arrive aujourd’hui de croiser les anciennes, elles me disent tout le temps : « Ah tu sais, ces années-là, ce sont les meilleures années de notre vie ! ». C’était tout une époque avec les déplacements en bus, les retours en chantant…

Avec cette équipe de France, vous allez également vivre une aventure managériale puisque vous allez en devenir l’entraîneure, ce sera en 1989, à l’entrée des Bleues dans le giron de la Fédération mais avant cela, il a fallu batailler puisque la formation pour devenir coach n’était pas ouverte aux femmes. C’est Albert Ferrasse, alors président de la FFR, qui va modifier le règlement et, une fois encore, vous n’y êtes pas étrangère. Comment est-ce que vous vous y êtes prise ?

En 77-78, nous sommes allées à Agen avec le président Fléchon qui dirigeait l’Association Française de Rugby Féminin afin de rencontrer Albert Ferrasse sur ses terres. Il n’était pas pro-rugby féminin : il voulait bien nous aider matériellement pour acheter un jeu de maillots ou ce genre de choses, de là à reconnaître les filles, il n’était pas prêt.

Je lui ai alors expliqué que j’étais professeure d’EPS mais que je n’enseignais pas le rugby parce que je ne savais pas le faire, qu’on ne me l’avait jamais appris. Il m’a répondu : « Madame Bernard, que vous alliez sur le pré en tant que joueuse, je ne sais pas quel plaisir vous pouvez avoir. En revanche, en tant qu’enseignante, j’ai besoin de vous pour amener des garçons à nos écoles de rugby. » Quelques mois après, le cadre technique de Bourgogne m’appelait en me disant de m’inscrire vite au stage d’entraîneur parce que la Fédération autorisait la présence des femmes.

Je suis allée huit jours aux CREPS de Dijon et là, la presse s’en est donnée à cœur joie : « Une femme pour trente hommes »… alors même que, durant le stage, il n’y a eu aucun problème, bien au contraire. Les garçons me prenaient sous leur coupe, m’aidaient. Je n’ai jamais été mise de côté.

Vous dites que vous n’êtes pas féministe, mais que ressentiez-vous à l’idée de ne pas pouvoir devenir coach juste en raison de votre sexe ?

Les choses étaient comme ça à l’époque. Le rugby féminin n’était pas reconnu, il était de fait difficile que des femmes l’enseignent alors même qu’elles n’avaient pas le droit de le pratiquer.

Vous n’avez pu obtenir d’enseigner le rugby que pour vous occuper des garçons…

Oui. Je me souviens d’ailleurs d’un inspecteur d’académie qui était venu m’inspecter en EPS et qui, après avoir assisté à mon cours, m’avait regardé en me disant : « Que vous fassiez cette activité-là, je veux bien, mais n’appelez pas ça rugby ! ».

Même le nom vous était refusé ?

Oui, surtout quand on jouait en mixité, il ne voulait pas que l’on appelle ça rugby, il fallait dire ballon ovale.

Malgré cela, vous devenez la première femme entraîneure de rugby en France. Si vos collègues vous ont ménagée, ce n’est pas le cas de la presse nationale qui se déchaîne, arguant que vous dénaturez la discipline. Comment on vit ça ?

D’autant plus rire peut-être que, quelques temps plus tard, vous recevez une lettre vous annonçant que vous avez été choisie pour devenir entraîneure du XV féminin. À vous écouter, on sent que vous étiez partagée et vous avez d’ailleurs réservé votre réponse pour y réfléchir. Vous aviez des doutes ?

Moi, j’étais un petit entraîneur de club et je me suis demandé ce qui me tombait sur la tête ! C’était un niveau au-dessus, une autre responsabilité et il est vrai que j’ai passé un moment à réfléchir en me demandant ce que j’allais faire là-bas si j’acceptais. Je me demandais si j’avais les compétences pour, si j’allais être à la hauteur moi qui n’avais jamais côtoyé le niveau international en qualité de coach. Et puis, après réflexion, je me suis dit que c’était une expérience que je ne revivrais probablement pas et j’ai dit oui.

Trois ans après vos débuts avec le XV, vous participez à la première Coupe du monde féminine de l’histoire. Comment on prépare une telle échéance ?

Avant même de la préparer, il fallait d’abord y aller. Plus tôt, j’avais appris incidemment, par voie de presse, qu’il allait y avoir une Coupe du monde. J’ai écrit au président Ferrasse en lui demandant que la France participe. Il m’a convoquée et m’a dit : « Madame Bernard, si c’est sérieux, vous irez ; si ce n’est pas sérieux, vous n’irez pas. »

Jacques Fouroux, qui partait alors en Argentine pour une tournée, m’a téléphoné pour me dire qu’il plaiderait notre cause au retour et que nous irions disputer cette Coupe du monde. Par la suite, j’ai reçu une lettre m’annonçant que la Fédération Française de Rugby nous donnait le feu vert.

Vous pensez que les dirigeants fédéraux ne connaissaient pas l’existence de cette Coupe du monde ?

Si, ils en connaissaient l’existence, ils ne voulaient simplement pas en entendre parler. Cette Coupe du monde était organisée par les filles du Pays de Galles mais elle n’était pas reconnue par l’International Board car, mis à part nous qui évoluions dans le giron de la FFR, la plupart des autres équipes n’étaient pas intégrées aux fédérations masculines. Or, la Fédération ne voulait pas que nous participions à une compétition non reconnue officiellement.

Vous terminez 3e, quels ont été les retours ? On vous a félicitées ?

J’ai reçu, à cette occasion, une lettre – la seule – de la Fédération me disant que monsieur Albert Ferrasse nous remerciait de la compétition que nous avions disputée, qu’il n’avait eu que des éloges concernant notre tenue et notre comportement. Il remerciait l’encadrement pour la bonne image que nous avions donnée de l’équipe de France.

Est-ce que ça a eu une incidence sur les dotations, les structures et les moyens mis à disposition ?

Pas du tout ! Avant cette Coupe du monde, Jacky Leterre et Claude Izoard, les deux entraîneurs nationaux faisaient des stages de sélection, voyaient toutes les filles d’un bon niveau pour pouvoir faire une équipe de France et, lorsque nous sommes rentrées à la Fédé, il n’y avait plus d’objectifs, rien.

À quoi cela servait de vous intégrer à la Fédération alors ?

On a été noyées, on était une petite goutte d’eau dans cette fédération.

Vous avez quand même pris part à une autre Coupe du monde en 1994 et à un Championnat d’Europe l’année suivante.

Pour la Coupe d’Europe, un mois avant l’échéance, je reçois un coup de téléphone du président qui me demande de mettre sur pied une équipe pour aller à Trévise où se déroulait la compétition. Comme on ne nous donnait plus d’objectif, nous ne faisions plus de stage de sélection… J’ai passé toutes mes soirées au téléphone à appeler les entraîneurs de club, la majorité des filles qui avaient un niveau national ne pouvaient pas prendre huit jours de congé comme cela. Il a fallu se rabattre sur les étudiantes qui étaient en vacances et donc libres, et sélectionner celles qui avait un bon niveau pour constituer l’équipe.

Vous avez dû vous arracher les cheveux ? Vous n’avez pas eu envie de les envoyer paître ?

Avec du recul, j’aurais dû dire que ça n’allait pas, mais sur le coup, il est difficile de refuser de participer à une Coupe d’Europe. J’ai malgré tout réussi à trouver vingt-et-une joueuses pour partir, rendez-vous à Nice, nous étions seulement deux entraîneurs et c’est tout. La kiné de Nice, Claire Moineau, qui nous a vues sur le point de partir comme ça, a décidé de prendre des congés et est venue nous rejoindre en voiture.

Sans toutes ces bonnes volontés, cette équipe de France aurait probablement fait long feu ?

Non, parce qu’elle était officielle, mais il est vrai que, quand on partait avec l’équipe de France, c’était l’aventure. Il fallait être débrouille. Je me souviens d’un match en Hollande, on logeait dans des sortes de grands poulaillers aménagés avec des lits superposés, il faisait froid la nuit ! Les filles étaient allées acheter des pizzas pour que l’on puisse manger quelque chose de chaud. Cette fois-là, Marc Gosse, qui était alors en charge du rugby féminin, était venu nous voir. Il n’avait avec lui que sa petite mallette et une chemise blanche pour se changer. Lui qui était habitué des grands hôtels a été vacciné, il a compris ce qu’était que le rugby féminin !

Est-ce qu’à un moment vous avez senti qu’il y avait une amorce de changement et que vous commenciez à être mieux considérées ?

La Fédé voulait que nous donnions une bonne image de l’équipe de France. Pour la première Coupe du monde, lorsque nous nous sommes retrouvées à Paris, nous avons été habillées avec un petit blazer, chemisier blanc, la petite jupe et photo officielle aux Galeries Lafayette… Les filles riaient ! On n’avait jamais vécu ça, nous ! On avait également reçu un équipement complet, exactement comme pour les garçons… même si les maillots n’étaient pas très esthétiques et, sans le coq auquel nous n’avions pas droit. Pour nous, c’était un petit écusson bleu-blanc-rouge.

Vous en gardez quoi en fait de cette aventure en bleu ? Vous n’avez jamais eu envie de claquer la porte ?

Non, parce qu’avec les filles, c’était super sympa. J’ai vécu avec elles une aventure extraordinaire, il y avait le contact avec les autres équipes, les Japonaises, les Néo-Zélandaises, les Russes… c’était passionnant et puis, avoir une équipe de France, continuer à mobiliser les filles, c’était important.

C’est dans le journal Midi Libre que vous allez apprendre que vous êtes remplacée à la tête des Bleues.

Oui, c’est en lisant le Midi Olympique que j’ai appris que je n’y étais plus.

Sans être prévenue et sans qu’on vous explique pourquoi ?

Vous savez, par la suite, j’ai fait les autres Coupes du monde et je n’ai jamais eu une invitation pour aller voir un match de l’équipe de France.

Quelle a été la suite pour vous ? Vous continuez aujourd’hui encore à entraîner ?

Oui, j’ai continué à entraîner au club et ailleurs parce que j’aime entraîner et j’aime transmettre.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du rugby féminin ?

Le rugby féminin a évolué. Les joueuses sont bien préparées sur le plan physique, techniquement elles ont également énormément progressé et notamment dans le jeu au pied.

Vous diriez que ce sport vous a apporté quoi ?

Une vision, pas du monde, mais une ouverture vers l’extérieur.

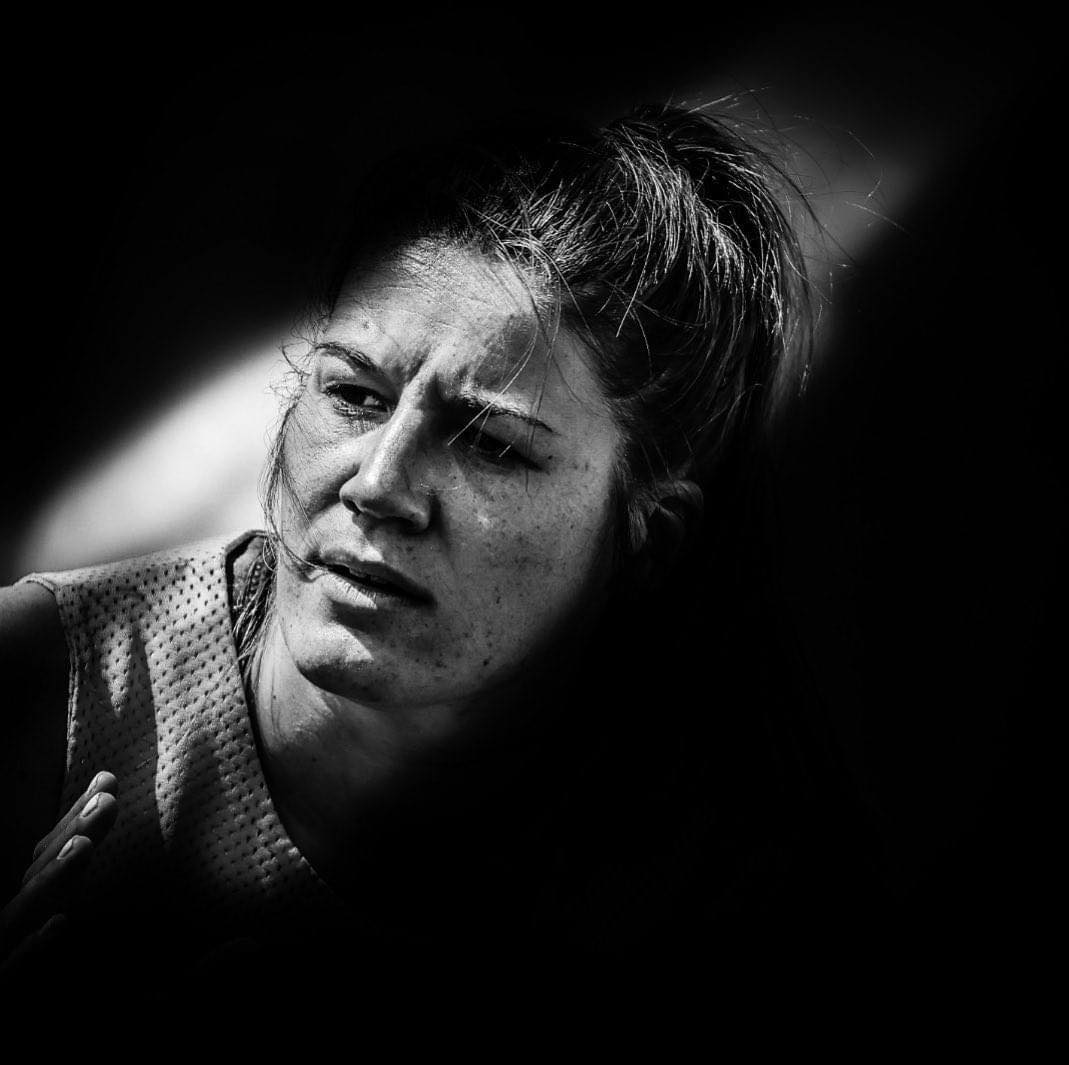

Marie-Céline Bernard avec la joueuse de l’équipe de France, Manae Feleu… ©MC Bernard

Ouverture ©France TV

D'autres épisodes de "Rugby, ces filles qui transforment l'essai"