Vous êtes, depuis octobre 2020, vice-présidente de la FFR en charge du rugby féminin, du développement de la pratique féminine et de la féminisation. Si vous deviez dresser un panorama du rugby féminin en France actuellement, quel serait-il ?

Depuis quelques temps, il y a vraiment une évolution constante et rapide du rugby féminin. Ça évolue vraiment dans le bon sens.

Le problème, c’est que les structures ne sont pas encore adaptées. Il y a une certaine fragilité, ce qui implique d’être vigilant.

Qu’entendez-vous par fragilité ?

Aujourd’hui, les clubs n’ont pas forcément tout anticipé. On reste sur des schémas où ce sont des hommes qui s’occupent du rugby féminin parce que nous n’avons pas assez de femmes en capacité de le diriger.

Attention, je ne dis pas qu’il ne faut que des femmes pour diriger le rugby féminin, je dis simplement que ce sont des hommes qui s’investissent dans son développement.

Mon travail à moi est d’être vigilante à ce que l’on forme des joueuses, des femmes dirigeantes, des femmes arbitres, des femmes entraîneures de façon à ce que l’on puisse faire un panachage entre hommes et femmes.

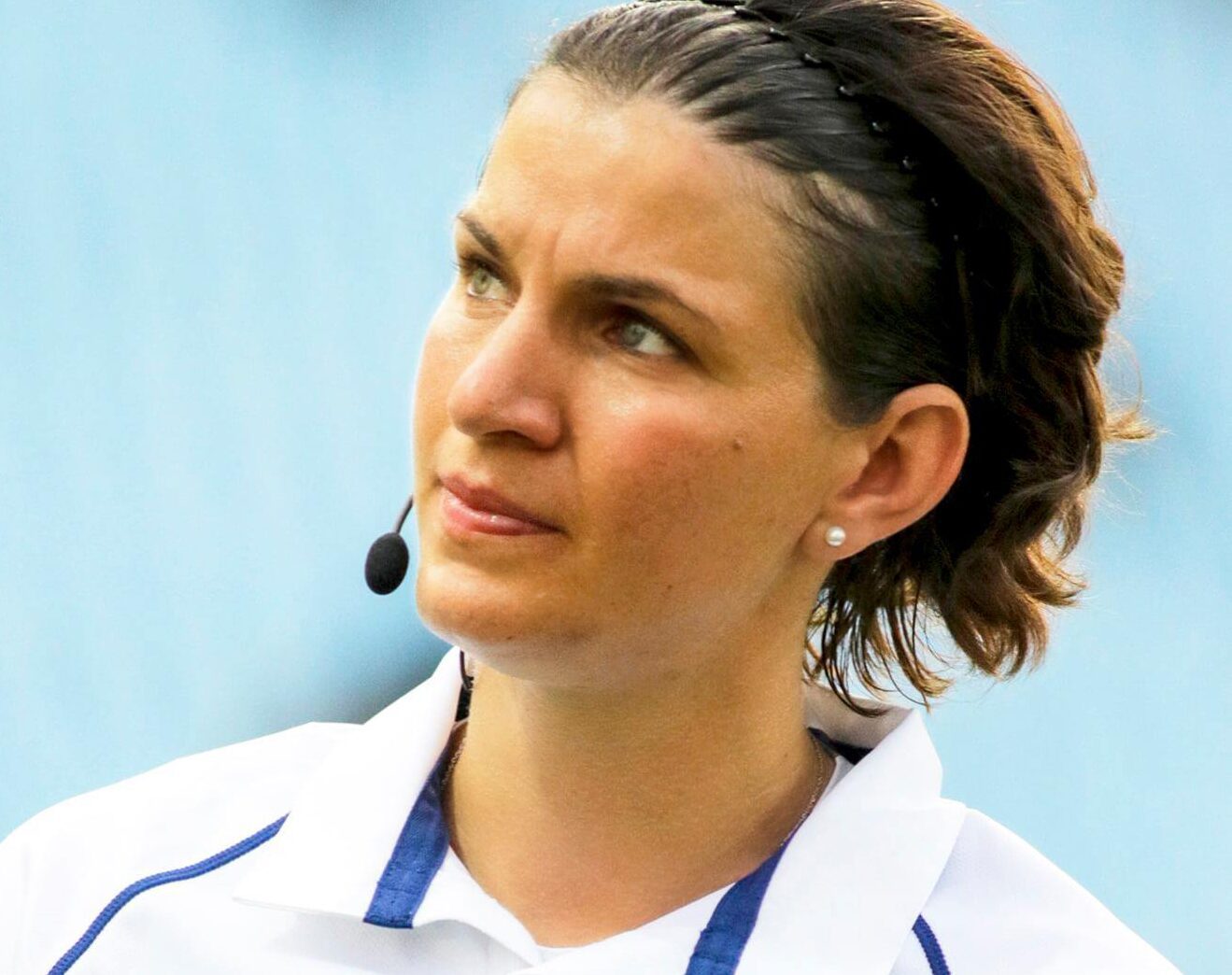

L’arbitre Aurélie Groizeleau devrait arbitrer des matches lors de la Coupe du monde féminine de rugby en octobre, en Nouvelle-Zélande…©e’rugby

Hommes et femmes ne portent pas forcément le même regard sur le rugby féminin ?

En rugby, pour moi, il n’y a pas de genre. Ceci étant, une femme ne perçoit pas forcément les choses comme un homme, ne les analyse pas forcément de la même façon.

Automatiquement, l’investissement de l’un ou de l’autre sera imprégné de choses différentes. C’est pour ça aussi que Bernard Laporte m’a confié le volet féminisation de nos instances.

On doit faire en sorte que les femmes s’investissent afin de continuer à faire évoluer, non seulement le rugby féminin, mais aussi le rugby en général.

Cet investissement peut en effet être également très bénéfique pour le rugby masculin.

La vice-championne olympique de rugby à 7, Fanny Horta, est engagée dans la commission des athlètes pour Paris 2024…©FFR

Le développement du rugby féminin nécessite également d’inciter les petites filles à jouer au rugby. Bernard Laporte, le président de la FFR, s’est donné pour objectif d’atteindre le chiffre de 50 000 licenciées d’ici 2024, c’est-à-dire, de multiplier par deux le nombre actuel de pratiquantes. Est-ce que c’est, selon vous, un objectif réalisable ?

Oui. C’est un challenge que je dois relever, mais ça me va bien parce que je suis convaincue que l’on va réussir.

Nous avons fait nos évaluations de licences au mois d’octobre et il s’avère que, chez les filles, la Covid ne nous a pas fait perdre de licenciées.

Nous sommes en progression et il y a de plus en plus de jeunes filles dans les écoles de rugby. Tout ce que nous avons mis en place sur le féminin est en train de payer.

Comment est-ce que vous l’expliquez ?

Les résultats de nos équipes de France participent peut-être à cet engouement avec, par exemple, la récente tournée d’automne du XV.

Nous avons rencontré des nations prestigieuses et nous avons fait carton plein dans des stades archi remplis avec une ambiance extraordinaire.

Et il y a de belles perspectives pour la suite. Nous allons, notamment, avoir un tournoi des VI Nations très relevé et une Coupe du monde.

Sur cette saison, 2021-2022, nous avons un potentiel de visibilité médiatique important, d’autant plus important d’ailleurs que pour le tournoi, filles et garçons auront une fenêtre différenciée : les garçons vont jouer en février/mars et nous, en mars/avril.

Nous aurons la télévision avec des clubs investis et des supporters investis au même titre que les garçons.

C’est très très intéressant parce que, jusqu’alors, nous étions masquées par les garçons.

Est-ce que le déterminisme sexué n’est pas, aujourd’hui encore, un frein à la pratique du rugby au féminin ?

Ce n’est plus vrai maintenant. Les filles sont casse-cous et elles osent, comme les garçons.

De plus, les jeunes générations de parents ne sont plus marquées par le : « Tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille ».

Je suis entourée de beaucoup de jeunes entre 35 et 50 ans et ils n’ont plus du tout ce discours, au contraire, ils veulent que leurs enfants découvrent plein de choses et pourquoi pas le rugby.

Pourtant, il arrive fréquemment que l’on entende formuler des réticences à l’idée de laisser les filles pratiquer un sport jugé brutal, un sport qui les « déféminiserait ». L’image que renvoie, malgré lui, le rugby peut, aujourd’hui encore, jouer en sa défaveur, du moins en ce qui concerne la pratique au féminin…

Oui, mais le problème c’est que les gens comparent le rugby qu’ils voient à la télé, c’est-à-dire les rencontres de Top14 ou les matches internationaux, à ce que pourrait faire un petit garçon ou une petite fille à l’école de rugby, mais il faut arrêter avec ça.

Il faut aussi arrêter de dire que le rugby est un sport violent. Non. Nous, nous avons mis en place de vraies valeurs, une vraie communication, de vrais échanges en ce qui concerne notre sport et sa pratique.

Il faut que les gens aillent voir l’école de rugby, qu’ils comprennent ce que c’est et, à partir de là, je peux vous dire que l’on va encore en faire tomber des barrières !

World Rugby Adwards : l’essai du XV de France féminin élu plus bel essai de l’année 2021

Ces aspirantes rugbywomen, vous avez dit vouloir faire en sorte que chacune d’entre elles, si elle le souhaite, ait la possibilité de devenir internationale. Concrètement, ça implique quoi ? Une meilleure filière de détection, un accès plus facile à l’information en ce qui concerne la filière du haut niveau…

C’est déjà mis en place depuis 2-3 ans. Au sortir de l’école de rugby, les filles peuvent jouer dans un club – ou dans un département parce qu’il n’y en a pas assez –, et, de là on va procéder, régulièrement, à des détections.

On les laisse dans un cadre familial pour leurs études mais, au fur-et-à-mesure de l’évolution de leur parcours sportif, on adapte.

Elles ont la possibilité de rentrer dans des académies qui, depuis trois ans, sont mixtes. C’est une pré-filière de sélection. Ensuite, il y a l’entrée dans des clubs comme Toulouse, Bordeaux (…), le pôle de développement jeune et puis l’équipe de France.

C’est hiérarchisé, elles sont suivies, repérées, on est très en avance dans ce domaine-là.

Vous même, avez été joueuse quelques années auparavant, mais la situation, alors, était totalement différente. Comment êtes-vous arrivée au rugby ?

Je suis issue d’une famille sportive. Très jeune, j’ai fait beaucoup de sport, du cross, de l’athlétisme… avant de basculer sur le hand après qu’une prof m’ait orientée sur la discipline.

J’ai fait une très belle carrière handballistique et, par la suite, j’ai été dirigeante d’un club sur Pauillac durant de nombreuses années.

À un moment, on m’a fait comprendre que l’on avait besoin de mettre d’autres dirigeants et je me suis écartée. J’ai alors pris un peu de temps libre pour moi.

Là où j’habitais, il y avait une forêt. J’y allais pour courir et il y avait aussi un stade de rugby. Pas mal de copines du hand pratiquaient. Elles m’ont tannée, c’est vraiment le mot, pour que je vienne jouer, mais j’avais dit « non » jusqu’au jour où elles ont fait un dégagement et j’ai touché un ballon.

J’ai commencé à jouer et j’ai adoré ça, alors j’ai entamé une carrière rugbystique.

Après le succès dans le hand, vous rencontrez le succès dans le rugby. Vous êtes championne de France avec la Teste en 1997 et l’équipe de France va vous faire de l’œil. Malheureusement, une blessure au genou va en décider autrement…

Je suis prise en sélection pour jouer un match du tournoi et, lors du dernier entraînement, une copine me plaque sur le côté. Je me fais une très vilaine entorse du genou et je n’y suis malheureusement pas allée.

À partir de là, je me suis investie au sein du club de Pauillac où je suis passée par tous les stades et où j’ai gravi tous les échelons.

Quel regard portait-on sur vous dans ces années 90 ?

Dès que j’ai annoncé que j’allais jouer au rugby, ma famille et mes amis m’ont dit que j’étais folle mais, comme ils me connaissaient, ils savaient que tout ce qu’ils pourraient dire ne changerait rien.

On me demandait pourquoi ce sport et pas un autre, je répondais que ça aurait pu être une autre discipline mais que c’était celle-là et que j’avais envie de la découvrir.

Certains évoquaient un sport brutal, alors je leur expliquais que le hand, au niveau où je l’avais pratiqué, était un sport violent. Ça, on n’en parlait pas, mais il faut aussi savoir le dire.

Le hand est un sport très dur et, pour ma part, j’ai plus souvent été blessée au hand qu’au rugby. Il faut tout relativiser.

Reste cette image que renvoie le rugby, ça fait peur et les gens l’assimilent toujours au masculin, mais non. Quand on va voir du rugby féminin, à quelque niveau que ce soit, c’est juste joli.

C’est un sport de contacts donc, obligatoirement, il y a des chocs mais on ne se crêpe pas le chignon, on ne se plaque pas dangereusement, on est appliquées, on fait les choses bien.

Tous les entraîneurs le disent : coacher des filles, quand on découvre, ça fait peur mais, après, ce n’est que du bonheur.

Il fallait être motivée, malgré tout, pour braver tout ces préjugés et se lancer…

Nous, au départ, on s’est lancées parce qu’on était des casse-cous, que l’on nous l’interdisait et que l’on s’est dit que, pour cette raison, on allait le faire.

Nous étions une bande de copines, on avait envie de montrer de quoi on était capables et de se faire plaisir. À cette époque, on se débrouillait toutes seules, on lavait nos maillots, on se covoiturait…

Ça a évolué parce que nous étions motivées. Mais aussi parce qu’il y eut un ou deux messieurs, un papa ou autre, à avoir dit : « On va venir vous aider, on croit en vous. »

Petit à petit, la mayonnaise a pris, c’est monté en puissance et, aujourd’hui, je pense qu’il y a vraiment une acceptation.

Qu’est-ce qui a amorcé cette évolution ? Vous évoquiez, dans un entretien, un moment clé, celui de la Coupe du monde 2014 organisée en France.

C’est d’abord la Coupe du monde de 2007 qui nous a fait basculer. Après cela, nous avons eu une augmentation de 40 % des licenciées.

Aujourd’hui, notre croissance est exponentielle et tout évolue très vite : il y a eu les premiers contrats pro pour les internationales à 7 en vue de la préparation aux Jeux de Rio, les contrats des joueuses à XV en 2018…

Les plus beaux essais des Bleues

Qu’est-ce qu’il faut pour que cet engouement perdure ? Un championnat élite plus compétitif ou nouvelle formule, la professionnalisation des clubs féminins… ?

Au sein de la fédération, il y a la CREF – Commission rugby Élite féminin – une commission qui gère l’évolution de l’élite et des équipes de France et nous avançons sur des projets ensemble.

Nous avons également mis en place un cahier des charges pour permettre à des clubs en retard par rapport à d’autres de se construire afin d’avoir une homogénéité.

Si ce cahier des charges, qui est très copieux, se matérialise, les clubs vont passer dans une autre dimension structurelle.

Mai 2021, l’ensemble des encadrements de la filière d’accès au haut niveau dont Brigitte Jugla, lors d’un séminaire sur la pratique féminine.

Le rugby féminin est aussi pratiqué, dans son immense majorité, par des amateurs, c’est-à-dire des femmes qui doivent jongler entre activités pro et sport de haut niveau ? Est-ce là aussi une question à l’ordre du jour ?

Il faut la faire évoluer doucement car tout cela demande des moyens considérables. Une joueuse pro à 100 % est prise en charge à 100 % par la fédé, ce qui représente quand même un budget mais ça évolue.

Il faut néanmoins savoir que les besoins des filles ne sont pas ceux des garçons. Aujourd’hui, une fille ne sacrifiera pas sa carrière pro uniquement pour le rugby.

Elle veut faire du rugby mais sa carrière pro compte, il y a aussi le besoin d’être maman. Les filles ne pensent pas comme les garçons, n’ont pas les mêmes besoins que les garçons et c’est à leurs besoins à elles qu’il faut s’adapter.

Pour finir, vous qui êtes membre du Conseil World Rugby depuis 2018, diriez vous que la France est en avance ou en retard par rapport à cette question de la féminisation du rugby ? On pense à l’Angleterre et son Super Rugby, par exemple.

Je suis pour m’intéresser à ce que font les autres mais pas forcement pour les copier. Nous avons des spécificités françaises, des façons de penser françaises… Les Anglais font comme ils veulent !

Quoi qu’il arrive, pourvu que tout cela soit bénéfique à toutes les fédérations internationales, que cela fasse évoluer notre rugby, moi, ça me va bien.

D'autres épisodes de "Rugby, ces filles qui transforment l'essai"