Vous avez été professionnelle de tennis, numéro 1 française à 17 ans, en 1982. Durant votre après-carrière, vous allez connaître un parcours assez heurté durant lequel vous allez néanmoins faire une rencontre extraordinaire et lumineuse, celle de Jean-Luc Godard qui va vous proposer de jouer dans l’un de ses films, « Film Socialisme ». Êtes-vous parvenue à savoir pourquoi il avait pensé à vous ?

Non, et je ne lui ai pas posé la question. Je savais en revanche qu’il était féru de sport en général et de tennis en particulier, ce qui m’a un peu rassurée. Je me suis dit que, dans son choix, il y avait forcément un rapport avec le métier que j’avais exercé, le tennis, et puis, une fois sur place, j’ai découvert que mon livre, « Déclassée », était sur son bureau. Ça l’avait touché et il m’a fait un énorme cadeau en m’invitant après l’avoir lu. Je pense que, derrière cela, il y avait une démarche humaine, du moins c’est ce que j’en ai déduit.

Vous n’avez pas eu la curiosité de le lui demander ?

Non et en premier lieu parce qu’il était un homme de grande courtoisie et puis, pourquoi savoir ? Pourquoi moi ? Ce ne sont pas des questions que l’on pose ou du moins, je n’ai pas voulu chercher la réponse. Il m’a invitée, il m’a fait comprendre qu’il me voulait et c’était déjà surprenant pour moi de me présenter comme quelqu’un de précieux à ses yeux. Je sortais d’une grosse promotion autour de « Déclassée », un livre difficile à défendre. J’étais vide et fatiguée et voilà qu’un homme aussi incroyable que lui m’invite. J’ai pris ça comme un cadeau avec, malgré tout, l’inquiétude de ne pas être à la hauteur.

Vous souvenez-vous de ce que vous ressentez en le rencontrant pour la première fois ?

Entre le moment où j’apprends qu’il veut me rencontrer et celui lors duquel je le découvre, il se passe cinq-six mois. Le jour J, quand je monte à Paris pour le rencontrer, je tremble de partout, je ne sais pas à quoi m’attendre. Mais quand je le découvre, je suis à la fois impressionnée et véritablement grisée par le personnage que j’ai en face de moi. Godard, c’est une voix, c’est un regard, une gestuelle, une odeur… C’est un ensemble envoûtant et captivant à la fois. Je me dis que je vais passer un sacré bon moment et qu’on a toujours raison de suivre des gens singuliers, que la vie est charmante d’un seul coup !

Dès le début vous semblez avoir une confiance totale en lui qui vous pousse à accepter de vous abandonner totalement…

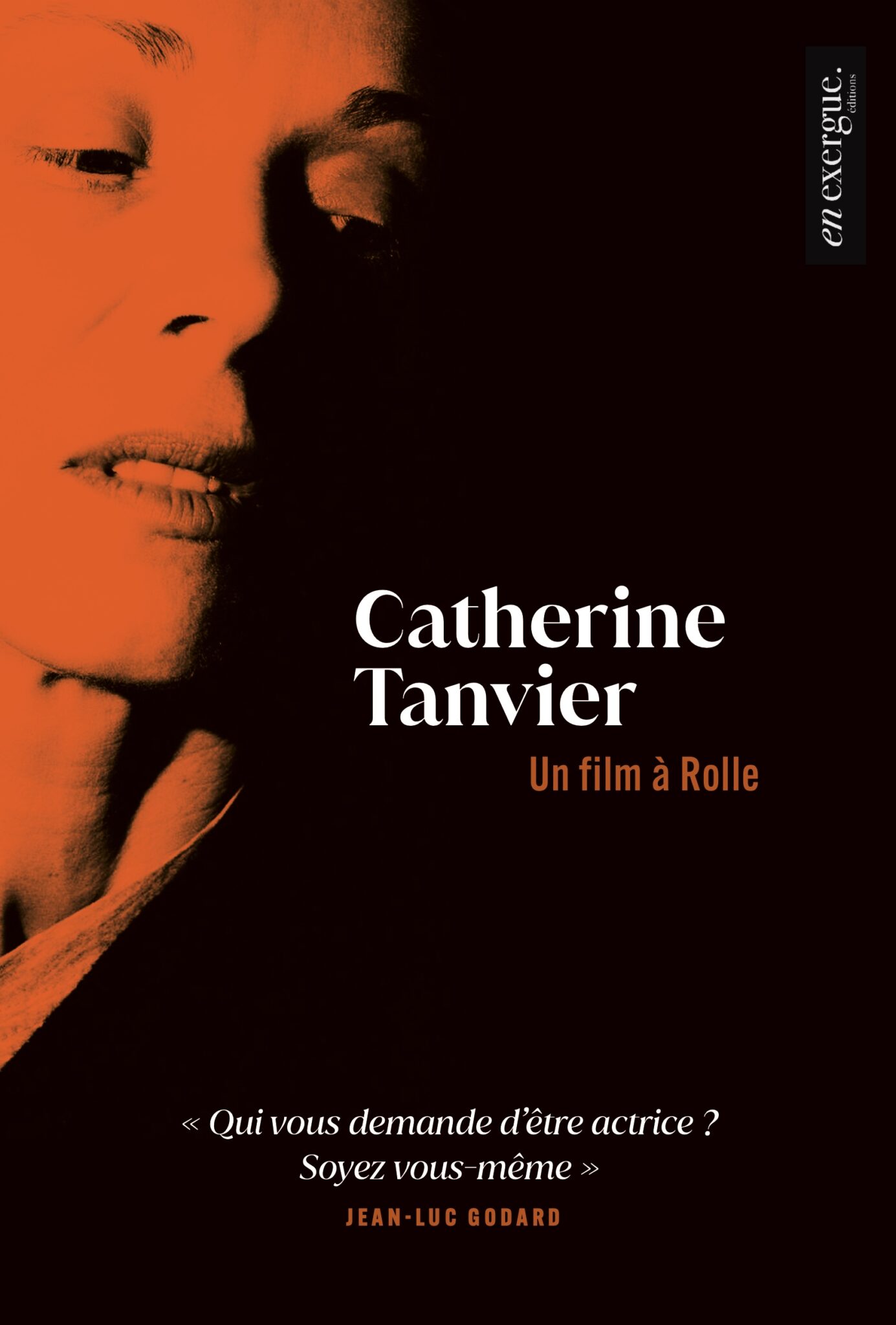

Je me pose des questions et je lui avance que je ne suis pas actrice. Je lui dis ça pour me rassurer et lui me répond : « Qui vous demande d’être actrice ? Soyez juste vous-même ». Là, il m’a rendu service. Je comprendrais plus tard qu’il ne recherchait pas une actrice de métier et que mon rôle n’était pas d’essayer de jouer à l’actrice. J

‘ai essayé de vivre mon personnage. Je me suis rendu compte, que comme je n’étais pas du métier, pendant le tournage, je ne jouais pas pour « Film Socialiste », je jouais pour Jean-Luc, je vivais le personnage pour lui, pour ne pas le décevoir lui. Il se trouve néanmoins que j’ai joué dans un film qui s’appelle « Film Socialisme ».

Vous apprendrez par la suite que Juliette Binoche était pressentie pour ce rôle.

Oui et heureusement que l’on ne me l’avait dit avant parce que je me serais dit : « Si elle, elle a refusé, qu’est-ce que ça va être dur ! ». Cela étant, le fait que le rôle soit finalement pour moi n’a jamais inquiété Jean-Luc. Il n’a pas douté une seconde qu’on allait y arriver. Je me suis présentée comme telle, avec une vocation nulle et Jean-Luc s’est servi de cette vocation nulle, de non-actrice révélant ses failles, ses vulnérabilités et ça lui a suffi. J’aimais bien quand il disait « J’ai assez ». C’était un compositeur. J’avais forcément des fragilités en tant que joueuse, mais elles étaient un peu plus maîtrisées du fait que j’étais une professionnelle.

Tout au long de votre récit, se dessine un parallèle entre votre monde et le sien. Lorsque vous évoquez votre carrière, vous dites avoir été contrainte de jouer un rôle, ce qui vous a parfois pesé, or Jean-Luc Godard, lui, vous propose d’être vous pour un rôle.

C’est vrai, on joue un rôle sur un cours, on est en quelque sorte acteur ou actrice et il faut l’être, il faut montrer quelque chose entre les points. J’étais entraînée pour jouer devant un public mais, lors de mon expérience cinématographique, le public était très resserré. Je n’avais pas n’importe qui en face de moi mais un monstre du cinéma qui me regarde derrière une caméra, qui est à un mètre de moi et qui compte sur moi. C’était assez paniquant mais on s’en est bien sortis parce que je lui faisais confiance.

Vous avez été habituée durant votre carrière à évoluer sous l’objectif des caméras. En quoi celle de Godard était différente, agréable ?

Il est vrai que lors du tournage, les caméras ou les lumières ne m’ont aucunement impressionnées puisque j’ai connu ça. En revanche, ce qui était différent, c’est le regard de Jean-Luc. À ce moment-là d’ailleurs, je ne peux pas l’appeler Jean-Luc, c’est vraiment le cinéaste Godard. Dans le travail, c’était toujours Godard. En revanche, lorsqu’il venait se placer à côté de moi pour me demander si on pouvait aller faire un petit tennis, là c’était Jean-Luc. Le sport permet ça, une autre relation, un autre rapport. Une fois sortis du tournage, nous avions une relation de copains qui parlaient tennis avec passion.

Vous décririez comment l’image que vous renvoyait la caméra de Jean-Luc Godard et celle que vous renvoyait les journalistes lorsque vous étiez sur le circuit ?

J’étais un peu perdue. Même quand je me suis découverte à la cérémonie de Cannes sur grand écran, j’ai vu quelqu’un pas du tout à l’aise, du moins je l’ai ressenti comme ça. J’étais encore introvertie or, quand on joue, on doit être complètement ouverte. Je l’étais, à certains moments, lorsque j’avais à dire des répliques du quotidien, mais pour tout ce qui est des citations, je suis engoncée dans mes vêtements, complètement en panique. Peut être que c’est ce qu’il voulait filmer, ma vulnérabilité, mes fragilités. Il a peut-être eu ce qu’il était venu chercher chez moi, en moi.

Je pense que je tenais mieux mon rôle en tant que joueuse parce que j’étais entraînée. J’ai eu un peu peur pour l’actrice qui n’en était pas une justement. Mais c’était une expérience plus artistique, une expérience de vie. C’était inouï d’avoir tourné avec Jean-Luc et ce n’était pas moi seule, c’était une histoire à deux.

Vous qui essayiez souvent de fuir le monde lorsque vous étiez joueuse, vous racontez le plaisir que vous avez eu, lors de cette parenthèse, à vivre en groupe…

Il y avait cette camaraderie, chose que je n’avais jamais ressentie, ce plaisir d’être ensemble et de rire tout le temps, de se sentir bien, de se sentir soutenue, ce que je n’avais jamais vécue en équipe de France. Je me dis : « ça y est, je suis aimée, je suis bien ». J’ai senti une fraternité, une ambiance, un amour entre nous et un support de l’ordre du familier. En tennis, ça ne peut pas être pareil parce que c’est un monde où il y a de l’argent, c’est un monde froid et c’est encore pire aujourd’hui. Approcher un joueur pour lui poser une simple question implique de parler d’abord à son attaché de presse… les joueurs ne sont absolument pas accessibles et, à mon époque, c’était déjà le cas.

Mais si je recherchais la solitude, c’est que je vivais mal ma vie de tous les jours, et dans ma vie privée, et dans ma vie professionnelle. Je cachais beaucoup de choses. Rester seule, ne voir personne, ne parler à personne était une manière de me protéger. Tout cela était très lié à l’instabilité familiale que j’essayais de planquer.

Et puis il y a aussi le fait que j’ai commencé tôt et qu’on ne sait pas qui on est à 15 ans. C’est dur de rentrer dans un monde adulte sans savoir trop qui l’on est, mais j’ai dû faire comme j’ai pu. D’un côté, c’est bien, on en prend plein la figure mais on apprend plus vite, on grandit plus vite.

Est-ce qu’il faut en passer par là pour grandir ?

Non, on doit grandir plus simplement. Partir cinq-six mois à 15 ans pour revenir avec un classement mondial, personne ne l’avait encore fait. Trouvez-moi une joueuse professionnelle qui a fait ça à 15 ans ? Il n’y en a pas, elles reçoivent des invitations pour passer plus vite dans les grands tableaux, moi je n’ai pas eu d’invitations, je suis allée chercher mon classement mondial.

Vous étiez seule lorsque vous êtes partie ?

Non, je n’aurais pas pu le faire seule, j’étais accompagnée d’un coach australien qui avait connu le circuit professionnel et m’a bien fait rentrer dans ce monde-là. Ça, ça m’a beaucoup aidée puis il m’a aidée aussi à parler l’anglais. C’était bien.

C’est là, finalement, un autre parallèle entre votre carrière de joueuse et votre expérience d’actrice : Très jeune, vous apprenez à gagner. Lorsque, plus tard, vous rencontrez Jean-Luc Godard, vous apprenez à accepter l’échec, vous avez le droit de ne pas réussir une prise, de la recommencer.

Au cinéma, on a le droit à une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième mais effectivement, ce n’est pas le cas au tennis. Il faut aussi prendre en compte qu’à cette occasion, c’était la première fois que je travaillais pour quelqu’un et ce quelqu’un, c’était Jean-Luc Godard. Même si j’étais paniquée dans le sens où je ne voulais pas le décevoir, j’étais dans le confort et j’avais droit à une deuxième chance, puis une troisième, une quatrième prise…

J’étais à celle avec il a fait le plus de prises et quand bien même, j’en étais à ma huitième ou ma neuvième et qu’elle était dans la boîte, il me disait : « Allez, encore une petite dernière » avec un petit sourire. Pour lui c’était un jeu.

Vous diriez que cette expérience filmique vous a permis de ne plus devoir être toujours dans l’extrême contrôle ?

Non, c’était juste une parenthèse, un dépaysement, une expérience avec une valeur ajoutée dans ma vie. Ça m’a servi. Je ne savais pas que j’en arriverais à écrire ce livre, ça s’est fait par hasard parce qu’écrire sur Godard ne m’avait jamais traversé l’esprit. C’était un pur hasard qui s’est passé le jour où il est décédé. Il y a eu un article dans Libération et mon premier éditeur m’envoie un texto le lendemain pour me dire que l’article était magnifique et m’encourager à essayer d’écrire ma rencontre avec lui.

À ce moment-là, il n’est même pas 7h du matin, je jette mon portable et je me dis qu’il est fou. Godard, c’était l’Everest ! Après ça, il me dit : « Réveillez-vous tranquillement, on essaie de s’appeler plus tard » et puis, il a réussi à me convaincre.

Ce qui est également singulier, pour vous qui avez arpenté le monde, c’est que ce tournage dans un petit coin de Suisse vous a, dites-vous, « ouvert une fenêtre sur le monde ». Quelle fenêtre ?

C’était une parenthèse enchantée. Le monde était très restreint. Celui de Jean-Luc ressemblait finalement un peu au mien, il y a beaucoup de similitudes entre nous. Son appartement était extrêmement minimaliste, je suis extrêmement minimaliste et je mène une vie très frugale. C’est un homme qui n’aime pas les grandes villes, qui vit dans un petit coin à l’abri du monde, même chose pour moi qui habite dans un petit village en Haute Gironde, retirée du monde, où je profite du silence, de la verdure. Il aimait les chiens, j’adore les chiens.

Le tennis est également est une passion que vous partagez. Vous semblez néanmoins avoir été surprise par l’étendue de ses connaissances et la justesse de ses analyses…

Oui, j’ai vite compris qu’il était bien informé, mais historiquement. Il à l’âge de connaître les Tilden, les Rosewall… J’étais fascinée de l’entendre parler et de l’entendre parler aussi de détails techniques. Il était très connaisseur et je ne m’attendais pas à ce que ce soit à ce point-là.

Vous avez joué trois matches ensemble durant le tournage…

Quand il arrive sur le terrain, c’est irrésistible. Avant, on mangeait une tarte aux fraises et puis on descendait sur les courts. Moi, je pensais qu’il allait passer par la case vestiaire mais non. Il vient à peine d’éteindre son cigare, il sort sa raquette, une raquette Federer dernier cri, et puis là, je le vois tomber sa veste et je découvre un tee-shirt rouge délavé. Par la suite, je m’aperçois qu’il a gardé son pantalon de ville, ses chaussettes rouges de ville… D’un seul coup, je vois Tati en face de moi, c’était drôle.

À lui tout seul, il récitait un rôle. Il avait quand même changé ses chaussures pour des chaussures de tennis qui n’étaient pas toutes jeunes mais quand une paire de chaussures vieillit, elle durcit. C’est le côté minimaliste encore une fois, on garde les choses jusqu’au bout.

Lui qui est si prévenant quand vous tournez, se métamorphose totalement sur le court.

Oui, il a envie de me montrer qu’il sait jouer et il met le paquet à sa manière même si c’est moi qui le lui permets. On ne tenait pas une heure mais on jouait bien 40 minutes et c’était intense d’autant qu’il n’était plus très jeune, il avait 79 ans. Moi, je le mettais en valeur et il se régalait, il était vraiment là pour prendre du plaisir.

Vous partagez la nostalgie d’un tennis qui, selon vous, n’existe plus…

Tout à fait. Je pense néanmoins que nous sommes en train d’assister à l’émergence de nouveaux joueurs et que la confrontation Alcaraz-Sinner va être passionnante. Ils sont encore jeunes mais on sent qu’ils sont passés à une autre vitesse, une autre intensité brutale pour les corps. Ce sont des jeunes joueurs qui travaillent beaucoup leur physique pour servir leur tennis, on voit encore une évolution de ce point de vue-là bien que les niveaux se rapprochent de plus en plus.

C’est la même chose chez les femmes même si, chez elles, il existe des secteurs de jeu dans lesquels on peut encore attendre des évolutions, la volée notamment. Chez les hommes, ça commence à être mieux tenu, mais ça part vers une intensité folle.

Et chez les femmes, en trente ans, quel regard portez-vous sur l’évolution du jeu ?

C’est violent, c’est brutal. C’est très brutal du fond de court, on peut même dire que parfois les femmes frappent plus fort que les hommes car elles frappent plus plat, ce qui implique plus de vitesse. Les hommes, ce sont des balles beaucoup plus travaillées, elles sont lourdes. Les femmes ont désormais des conditions appropriées pour pouvoir répondre à cela avec des physiques massifs, ça envoie du lourd.

Physiquement, elles arrivent à avoir des performances assez proches des hommes. Quand on voit Swiatek, appuis ouverts, ramener des balles où elle est en hyper hyper défensive, c’est très dur à faire et ça peut être beau. Il reste que pour moi, personnellement, on voit un peu trop les mêmes points chez les joueuses alors que chez les hommes, il y a une variation de jeu qui est plus intéressante, ce qui fait que je regarde beaucoup plus les hommes et à peine les femmes qui ont un tennis un peu ressemblant.

Et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles évoluent aujourd’hui ?

Financièrement, elles ont désormais tout ce qu’il faut pour pouvoir se protéger donc se soigner. Il y a tout le médical que nous n’avions pas, nous, à notre époque. Pour avoir un petit traitement, il fallait attendre son tour. Les massages, c’était pénible aussi, on n’en avait pas tous les jours. Aujourd’hui, on peut dire que les joueuses ont les finances pour se payer des physio et avoir tout le matos pour les protéger physiquement, nous on cassait très rapidement, mais c’est normal.

Est-ce qu’il reste encore des conquêtes dans lesquelles se lancer chez les joueuses ?

Je pense qu’elles évoluent bien, elles ont tout ce qu’il faut pour s’auto-financer et prévenir des blessures. Quelle est la pire chose pour un sportif ? Se blesser, c’est ce qui m’est arrivé à 26 ans. Ma carrière s’est arrêtée parce que j’ai un genou à terre, que je vais finalement être opérée des deux genoux, ça va me prendre cinq ans et c’est fini pour moi.

Ça restera un regret pour vous de ne pas avoir choisi la date de sortie ?

Non, je ne l’ai pas choisie mais est-ce que c’est un regret ? Je pense que j’arrivais, physiquement et psychologiquement à bout, j’étais rincée, énervée, écœurée. J’ai commencé trop dans le dur, trop jeune, trop tôt donc je finis tôt et physiquement cassée, psychologiquement détruite. Mais détruite dans le bon sens du terme, j’étais contente que ça s’arrête, c’était un mal qui pouvait m’apporter un bien.

Bizarrement, c’était génial d’être blessée, j’étais beaucoup moins emmerdée, je ne devais plus rien. Je n’avais plus rien, mais j’avais la paix. C’était le moment pour moi de me soigner, de retrouver la santé, santé mentale également pour ensuite faire de mon histoire quelque chose, c’était important pour moi.

Comment est venue la littérature ?

Je n’avais pas fait d’études et je me suis immédiatement intéressée à la littérature, ça m’a énormément construite et fait de moi ce que je suis devenue aujourd’hui. Je dois beaucoup à la littérature. J’étais ignare sur plein de choses.

Vous n’avez jamais eu envie de revenir dans le monde du tennis ?

Dès mes 17 ans, quand je commence à être professionnelle au sein d’une famille qui est complètement dysfonctionnelle, j’étais très consciente que j’allais droit dans le mur. Il me restait quelques années à tirer pour en prendre plein la figure et ensuite, une fois cassée, commencer une autre vie. C’est pour ça que je ne suis pas restée dans le tennis, il fallait, en premier lieu, que je récupère ma santé, ça m’a pris cinq ans.

Puis, il y a eu la mort de mon frère, hémophile, mort à cause du scandale du sang contaminé. Psychologiquement il a fallu que je soigne ma souffrance. Les soucis matériels, reprendre un métier, il ne fallait pas m’en parler donc je deviens rmiste et je m’en fou. La priorité, ce n’était pas un métier, ce n’était pas l’argent, c’était d’abord faire ce que j’avais envie de faire avec la lecture, me faire du bien et faire quelque chose de tout ce qui s’était passé. Je voulais écrire, mais il fallait que j’apprenne et pour cela il fallait que je lise beaucoup, ce qui explique que ça m’a pris des années.

« Un film à Rolle » est votre quatrième ouvrage, envisagez-vous pour le prochain de vous attaquer à de la fiction ?

Je pense que je ne sais pas inventer, j’ai besoin de réalité. Je peux ensuite inventer des choses dans cette réalité mais il faut qu’il y ait une histoire plus ou moins vraie.

* « Un film à Rolle », Catherine Tanvier, En Exergue éditions

Ouverture ©Catherine Tanvier